Конвергентная эволюция эктонейральной хрящевой ткани

Для объяснения имеющихся фактов достаточно предположить, что обратимое состояние «КОЕ-фибробластов» для СКК редкое, отчего связь КОЕ-ф с СКК не всегда легко установить.

Специализация СКК как кроветворного камбия может быть не абсолютной, а выражается в том, что формы СКК, способные детерминироваться в ином направлении, чем в предшественники форменных элементов крови, статистически редки.

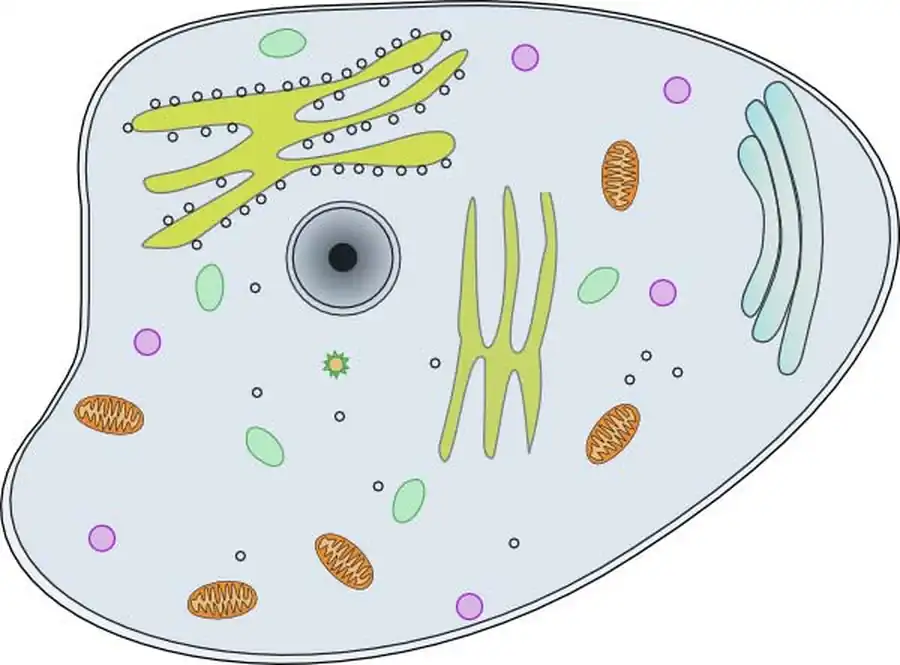

Соединительные ткани (в широком смысле этого понятия) в морфофункциональном смысле образуют компактную группу, составляющую основу группы опорно-трофических тканей. Но, как обсуждалось ранее, по филогенезу эти ткани неоднородны. В онтогенезе это выражено тем, что часть соединительных тканей развивается и в эктомезенхимы, образующейся из нейроэктодермы. И поскольку опорно-трофические ткани генетически являются сборной группой (так же, как эпителиальные и мышечные ткани), оправдана проверка — не отражается ли их происхождение и на особенностях строения.

Как уже разбиралось при рассмотрении производных нейроэктодермы, перинервий, оболочки ганглиев и отчасти оболочки головного и спинного мозга действительно имеют яркие морфологические особенности, что оправдывает их выделение в подгруппу эктонейральных соединительных тканей. Дентин, ткань покровная по филогенезу и эктомезенхимная по онтогенезу, также имеет яркие и известные отличия от мезодермальной костной ткани. Сложнее с хрящами эктомезенхимного происхождения. Их особенности описывались [Хлопин, 1946], но эти сообщения вызывают доверие только в отношении хряща склеры глаз птиц. Хрящи жаберного аппарата вполне сходны с мезодермальными. Это сходство может быть результатом конвергентной эволюции эктонейральной хрящевой ткани. Но очень вероятна и иная возможность.