Связь между гоноцитами и панкамбием

Во-первых, мутантные мыши с дефектным кроветворением имеют нарушения и в системе герминативных клеток [Golub, 1982].

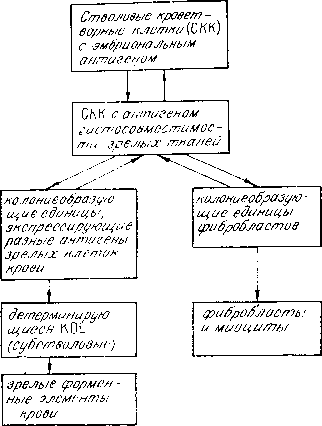

Связь между гоноцитами и панкамбием существует и обсуждалась нами ранее. Как прямые производные панкамбия (имеющегося у эмбриона) гоноциты и СКК имеют некоторую общность, выявляющуюся у мутантов. Во-вторых, при рассмотрении тимуса мы отмечали, что образование в нем миоцитов из СКК — наиболее вероятное объяснение их возникновения. Тем легче принять сообщения, что из СКК могут возникать и механоциты. Наконец, часть СКК мышей вместо антигенов локуса гистосовместимости Н-2 эспрессирует антиген, сходный с F-9 антигеном эмбриона [Sengbusch von, 1979].

Это говорит о малой детерминации СКК. Изучение антигенов цитолеммы СКК, кроме того, обнаружило, что колониеобразующие клетки костного мозга не постоянно (не все) несут антигены зрелых клеток крови и даже один антиген, характерный для нервной ткани [Чертков, Гуревич, 1984]. Причем присутствие или отсутствие «нейроантигена» не связано закономерно с количеством делений, которые могут проделать потомки такой колониеобразующей клетки (КОЕ). Если так, то КОЕ костного мозга могут экспрессировать разные гены не переходя в детерминированное состояние. Такая попеременная активация разных генов может быть основой для последующей детерминации: если функция случайно активирующегося гена закрепляется воздействиями микроокружения СКК, это состояние приводит к детерминации.

Если же внешних стимулов не поступает, активность генетического аппарата меняется, СКК как бы «осциллирует», меняя свое физиологическое состояние. И в разных состояниях она обнаруживает готовность к детерминации в разных направлениях. В связи с этим интересно, что клетки тератокарциномы, несущие антиген F-9, не способны к терминальной дифференцировке в сформированном организме, но в бластоцисте мыши они теряют злокачественность и их потомки оказываются позже в составе нормальных тканей, т. е. эти клетки нормально взаимодействуют с другими клетками, несущими антиген F-9, но не чувствительны к индуцирующим воздействиям со стороны более зрелых клеток с антигеном Н-2. Это позволяет предполагать, что как раз СКК с антигеном F-9 неограниченно самоподдерживаются, так как они не взаимодействуют с клетками микроокружения (II-2) и не детерминируются. С учетом осцилляций система СКК представлена на рисунке.

Обратимые состояния СКК и их последующая детерминация.