Глиоциты по строению и функциям разнообразнее нейронов

Ввиду того, что нейросекреторные клетки предлагалось рассматривать в качестве особого дифферона нервной ткани, отметим, что они способны и к передаче сигналов.

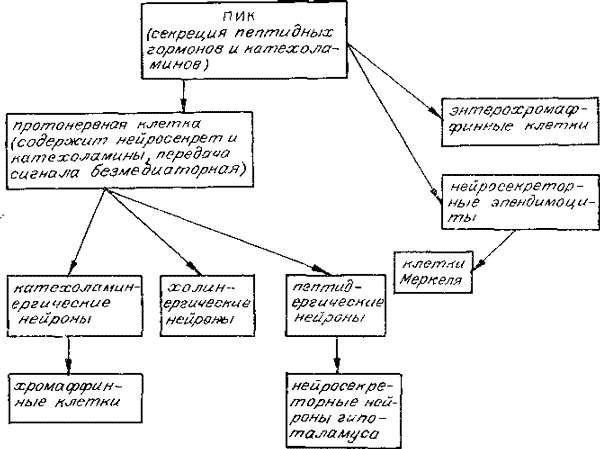

Отдельный источник их развития в онтогенезе не показан, а в филогенетическом смысле они представляются особой формой примитивного нейрона. Филогенетические преобразования клеток, приведшие к возникновению нейронов, рассмотрены нами ранее. Не повторяясь, представим эти сведения в виде схемы.

Глиоциты по строению и функциям разнообразнее нейронов, что отражает специфику эволюции нервной ткани и органов нервной системы. У беспозвоночных с мало специализированными тканями каждый орган образован, как правило, всего двумя, но мультифункциональными тканями. При специализации тканей на пути к позвоночным в части органов примитивные ткани порождают большее количество тканей, но сами эти ткани по разнообразию клеточных структур проще (как, например, мезотелий гораздо проще первичной ткани стенки целомов). Органы нервной системы представляют другой вариант. Протонервная ткань и здесь порождает ряд производных тканей, но сама при этом не упрощается, а становится даже сложнее, чем у примитивных хордовых.

В «чистом» виде исходный план организации протонервной ткани сохранился в обонятельной выстилке позвоночных (в том числе и у млекопитающих). Называть эту ткань эпителием, строго говоря, не следует. Н. Г. Хлопин [1946] справедливо сопоставлял поддерживающие клетки обонятельного «эпителия» с эпендимными. Шульц [Schultz, 1960] сообщал, что обонятельные клетки могут возникать из поддерживающих, следовательно, камбиальное единство ткани имеется. Точнее, видимо, было бы говорить о возникновении обонятельных и поддерживающих клеток из одной камбиальной. Следы этих соотношений сохраняются и в нервной ткани мозга.

Филогенетическая преемственность клеток на пути к нейронам.