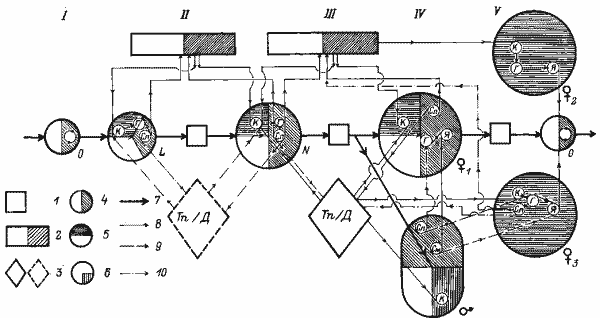

Схема функционирования системы клещ-возбудитель

Представления о передаче вируса до F4 с небольшими потерями (Ильенко и др., 1970), видимо, основаны на артефакте, а данные о частоте трансовариальной передачи полученных из природы этими же авторами клещей невысоки и могут — в силу техники выделения — быть завышены.

Итак, с одной стороны — незначительная доля трансовариально передаваемого вируса, падение численности потомства одной самки до соотношения P:F1 = 1:1, потери вируса в процессе метаморфоза; с другой — рост запаса вируса в природе. В чем же дело? Неужели только в обильном пополнении вирусом на всех этапах питания на высокочувствительных животных, длительно сохраняющих высокую вирусемию в период прокормления клещей. Но проверка этой гипотезы группой С. П. Чунихина (Чунихин и др., 1981, 1982; Чунихин, Алексеев, 1989) показала, что дело обстоит как раз наоборот: лишь очень небольшое число животных и лишь очень короткое время способно содержать надпороговые, достаточные для заражения самок (Кондрашова, Филипповец, 1970) или преимаго (Чунихин, Леонова, 1985) уровни вируса в крови. А крупные животные, прокормители имаго или имаго и нимф (зайцеобразные, например), и вообще нечувствительны к вирусу.

Как же может в этом случае разрешиться подобное катастрофическое противоречие? Рост запаса вируса при отсутствии надежных источников его пополнения извне?

Ответ дают не свойства вируса как такового, не чувствительность к нему животных (как резервуаров, так и переносчиков) и не свойства клещей, их концентрация, численность, индивидуальное поведение. Ответ дает система клещ—переносчик. Ее новые, возникающие в результате взаимодействия входящих в нее компонентов свойства. Эмерджентные свойства системы. Основной признак системы: наличие обратных связей, изменяющих функционирование ее на разных этапах существования и определяющих ее прочность. Оптимумы системы могут и должны отличаться от оптимумов существования составляющих ее компонентов. Наименее заметно и наименее изучено; судя по литературе, взаимодействие компонентов системы клещи—вирус, и, вместе с тем, как мы видели в результате разбора исключающих друг друга схем потерь и накопления вируса, более всего необходимо изучение этого взаимодействия для объяснения имеющихся противоречий.

Схема функционирования системы клещ—возбудитель (Ixodes persulcatus — вирус КЭ):

О — яйцекладка; L — личинка; N—нимфа; Я— самка; с1—самец. Г — гемолимфа; К — кишечник; См — семенник; Сл — слюнные железы; Я — яичник. Пути обмена вирусом: Тп — трансптиальный, Д — дистантный. I—V—этапы перехода вируса. / — гипотетический, нечувствительный к вирусу хозяина прокормитель единственной фазы развития клеща; 2 — чувствительные хозяева с надпороговым уровнем вирусемии; 3— нечувствительные к вирусу прокормители клещей, вырабатывающие резистентность к их укусам; 4 — вирус, полученный трансовариально или трансфазово; 5 — то же при межфазовом обмене вирусом; 6 — вирус, полученный при межфазовом обмене самцами амблиоммин; 7 — путь вируса при трансфазовых переходах; 8 — то же при межфазовых переходах вируса; 9 — весьма вероятные пути межфазового обмена вирусом; 10— вероятные пути обмена вирусом. Самка, получившая вирус как трансфазово, так и любым из других возможных путей; Самка, заразившаяся на животном с надпороговым уровнем вирусемии; Самка, получившая вирус любым из возможных путей, кроме трансфазового