Оценка вероятности циркуляции вируса в природе

Но это, так сказать, качественная сторона дела, и подавляющее большинство работ посвящено именно этому аспекту изучения КЭ.

Математической оценке вероятности циркуляции вируса в природе уделено гораздо меньшее внимание, и пионерской в этой области по праву считается работа С. П. Расницына (1976). Он впервые задумался над тем, каким требованиям должна соответствовать модель, чтобы трансовариальная и трансфазовая передачи вируса могли поддерживаться неопределенно долгое время в популяции клещей Ixodes persulcatus. В результате тщательного анализа модели, созданной на основе недостаточных и часто противоречивых данных, имевшихся к середине 70-х годов о циркуляции вируса КЭ в природе и в эксперименте, автор пришел к весьма важным выводам, интерес к которым не утрачен и в настоящее время и которые стоит процитировать целиком: «Возможность и длительность сохранения популяции возбудителя за счет его трансфазовой и трансовариальной передачи зависят от количественных характеристик взаимоотношения возбудителя и переносчика: наличия и эффективности каналов передачи возбудителя от одной особи переносчика к другой и характера и степени влияния возбудителя на плодовитость и выживаемость переносчика. Для того чтобы переносчик мог сохранять возбудителя самостоятельно, необходимо довольно жесткое и маловероятное сочетание условий: высокие коэффициенты трансфазовой и трансовариаль-

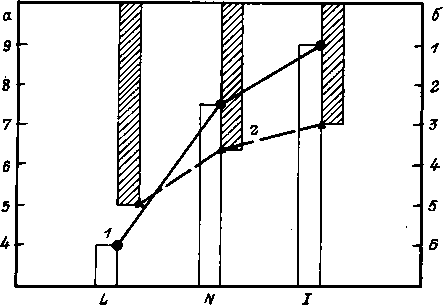

Рост запаса вируса КЭ (1) на 1 га территории в течение сезона параллельный падению численности активных фаз развития таежного клеща Ixodes persulcatus (2) (ориг. по данным: Ковалевский и др., 1989; Коренберг и др., 1989; Левин и др., 1989)

По оси абсцисс — фазы развития клещей; L — личинки, N — нимфы, I — имаго; по осям ординат: а — число вирионов вируса, lg БОЕ/мл (бляшкообразующих единиц в 1 мл); б — численность клещей, lg

ной передачи при наличии трансспермальной передачи и (или) положительного влияния возбудителя на плодовитость и (или) выживаемость переносчика» (Расницын, 1976, с. 274). Забегая несколько вперед, можем сказать, что из числа жестких условий доказана трансспермальная передача (Чунихин и др., 1983) и выявлены механизмы, повышающие эффективность трансфазовой передачи, обнаружено также влияние вируса на скорость развития яиц и нимф. Однако об этом — ниже.