Общая схема отношений клещ-возбудитель

Задача, или требование жизненной схемы переносчика, предельно проста — сохранение и воспроизводство вида во внешней среде и, следовательно, получение достаточных энергетических ресурсов для выполнения этой задачи.

А в связи с попаданием в его тело иных организмов (или превращения бывших симбионтов в патогены для прокормителей клещей) ситуация осложняется затратой энергии на сопротивление патогену или на ограничение потребления им энергии до минимумов, при которых достаточно успешно осуществляется жизнедеятельность клеща. А это в свою очередь должно приводить к ограничению величины биомассы возбудителя, если не до нуля или не постоянного ее уменьшения, то по крайней мере к периодическому ее сокращению.

Требование жизненной схемы симбионта-патогена диаметрально противоположно: накопление биомассы, необходимое и достаточное, чтобы продолжить свое существование, перейти в нового хозяина и в то же время как минимум не убить того хозяина, в котором накапливается биомасса, до того момента, когда осуществится передача. Шансы на это увеличиваются в том случае, если образующаяся система дает некие преимущества и самому хозяину, т. е. тогда, когда у системы появляются некие новые эмерджентные свойства.

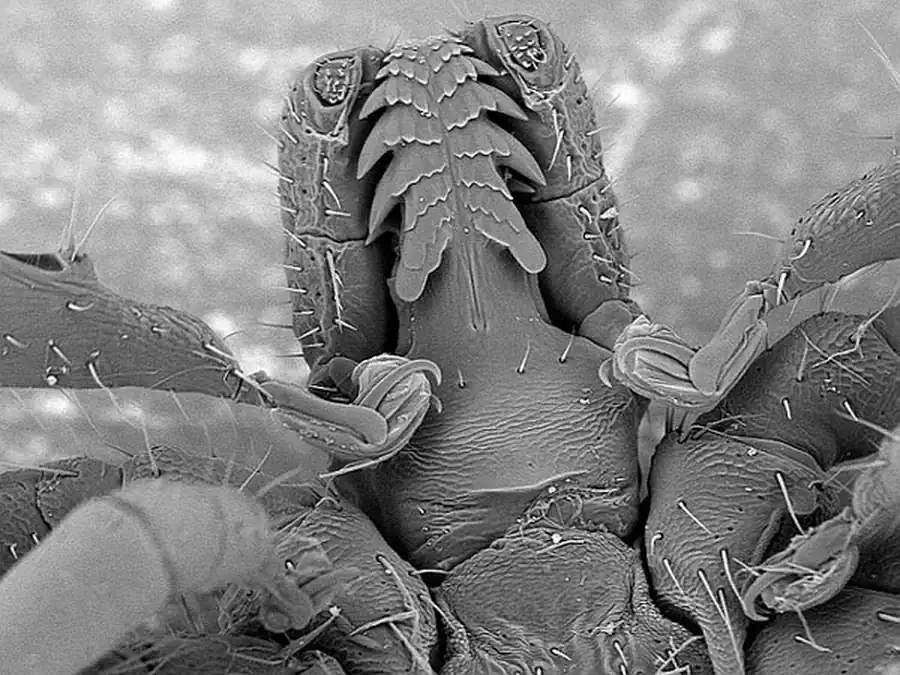

Задача возбудителя, выполняемая в процессе эволюции путем отбора жизнестойких вариантов, весьма и весьма сложна. Поэтому, видимо, и количество воздействий на переносчика неизмеримо больше, чем реакций переносчика на возбудителя. Прежде всего необходимо противостоять естественно функционирующим активным ферментам кишечника, резко меняющемуся pH, выделяющемуся лизоциму. Проникнув в клетку, нужно «суметь» избегнуть активного воздействия ферментов внутри нее и устоять от лизосомной реакции.

«Плата» за вход — гибель подавляющего большинства вторгшихся в организм клеща пришельцев. Проникновение сквозь базальную мембрану кишечной стенки также удается далеко не всем микроорганизмам. Само попадание в клетки хозяина иногда сопровождается их разрушением (сальмонеллами, например). Безопасное пребывание в гемолимфе обеспечивается возбудителю только тогда, когда он не вызывает ни слишком сильной реакции лизоцима, ни фагоцитоза гемоцитов. Наилучший вариант — наличие механизмов безопасного проникновения в гемоциты и использование их в качестве «средства транспорта» по тканям клеща (бруцеллы, например).