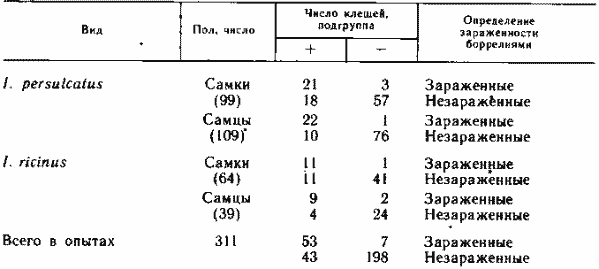

Распределение клещей рода Ixodes по реакции на запах

Опыт, аналогичный приведенному в таблице, был поставлен нами (Алексеев, Арумова и др., 1993) с клещами Ixodes persulcatus и I. ricinus из природных стаций Московской обл.

Поведение клещей исследовали в ольфактометре, а затем определяли наличие в них борррелий — возбудителей болезни Лайма (визуально, а часть материала и с помощью специфического серологического теста) — и наличие вируса КЭ. Вирусом клещи оказались не заражены (его выделение в Московской области — редкость), а результаты реакций на запах сведены в таблице.

Как видно из таблице, столь четкого разделения по реакциям как в опытах с лабораторной популяцией получить не удалось. Это естественно: не заразившиеся после инъекции вирусом особи были проверены на его наличие самым чувствительным из существующих методов способом: внутримозговым введением новорожденным сосункам белых мышей. Боррелии же проверялись в темном поле микроскопа в 250 полях зрения, т. е. методом весьма далеким от совершенства, и можно полагать, что у многих клещей, давших положительную реакцию, при более чувствительном методе определения боррелии были бы найдены.

Гораздо более важно, что практически все клещи, которые дали отрицательную реакций) на запах, боррелий не содержали, а там, где наблюдались отрицательные реакции, число боррелий могло быть весьма незначительным, тем более, что определение велось в кишечнике, в котором и идет по преимуществу накопление возбудителя (Gern et al., 1990); тогда как изменение реакции, как мы ранее постулировали, зависит от попадания возбудителя в нервные ткани переносчиков. Заметим попутно, что Borrelia burgdorferi обладает способностью адгезии к клеткам нервной ткани (Garcia-Monco et al., 1989) и если они в нее попадут, изменение реакций весьма вероятно.

Можно было поэтому допустить, что переживание на растительности зараженных и незараженных особей разного пола и разных видов в связи с изменением реакций на запах и попадание их на хозяев-прокормителей становится и в случае с боррелиями более вероятным так же, как и в ранее разобранном случае с самцами и самками, зараженными вирусом КЭ. Однако прямые эксперименты по отлову зараженных и незараженных клещей на растительности и на прокормителях-оленях показали, что это отнюдь не так. Из голодных самок Ixodes dammitii, собранных с растительности, выделяли боррелий в 2 раза чаще, чем у клещей, присосавшихся к хозяину (Mather et al., 1992).

Другие авторы (Lacombe et al., 1992) в 47.3% случаев находили зараженных, Borrelia burgdorferi самок Ixodes dammini на растительности и только а 13% — на оленях; видимо, наличие боррелий даже решает самкам присасываться, так как число голодных, клещей с боррелиями на олене в 2.6 раза больше, чем начавших питаться. Патогенное действие Borrelia burgdorferi на развитие яиц (Hayes, Burgdorferi, 1992) говорит о том, что пребывание боррелий в имаго отнюдь не безразлично для беспозвоночного хозяина, во всяком случае для взрослой его фазы. Вышеупомянутые феномены заставляют предположить, что попадание боррелий в имаго — явление либо избыточное (для циркуляции Babesia microti с помощью Ixodes ricinus достаточно личинок и нимф), либо, судя по поведению в I. dammini,— эволюционно недавнее.

Распределение клещей рода Ixodes по реакции на запах почек тополя

Перемешивание зараженных и незараженных особей для успешного перехода от фазы к фазе у однократно питающихся на каждой фазе развития кровососущих клещей гораздо важнее для преимаго, нежели для имаго.

И оказалось, что запахи растений как сигнальные факторы внешней среды весьма существенны и для нимф, и для питающихся имаго.