Схема циркуляции вируса внутри клеща

Еще в 1986 г. (Алексеев, 1986) мы постулировали, основываясь на различиях свойств вируса в слюнных железах и в яичнике, наличие вирионов двух подгрупп в микропопулиции вируса КЭ, отличающихся по предпочтительности репродукции либо в тканях слюнной железы, либо в тканях репродуктивной системы.

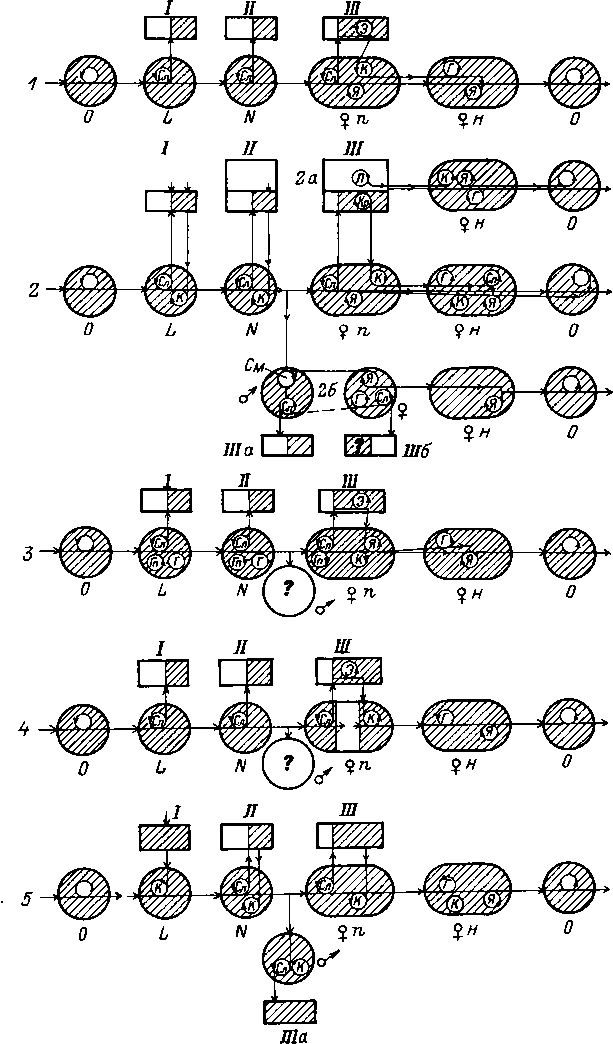

Схема циркуляции вируса внутри клеща и обмен его с прокормителями — донорами и реципиентами вируса — представлена на рисунке.

Некоторые наши опыты подтвердили ее правомерность: при парентеральном введении смеси крупно- и мелкобляшечных вариантов вируса КЭ и раздельном вирусологическом исследовании слюнных желез и яичников первые (более вирулентные и отличающиеся более высокой висцеротропностью вирионы) в основном определялись в слюнных железах, вторые — в остальном теле и яичниках.

Схемы трансовариальной, трансфазовой и межфазовой передачи возбудителей у треххозяинных клещей сем. Ixodidae, все фазы развития которых восприимчивы к возбудителям:

I — переходы и передача Babesia divergens клещами Ixodes ricinus, l—III — телята; 2 — трансовариальная, трансфазовая и межфазовая передача вируса КЭ клещами Ixodes persulcatus; 2а — передача вируса от животных без вирусемии (дистантная — через лейкоциты — передача); 26 — половой и омовампирический пути передачи, I—II — грызуны, II—III — зайцеобразные, III — копытные, 111— Ilia—III6 — человек; 3 — передача Babesia canis клещами Rhipicephalus sanguineus, I—III — собаки; 4 — передача Babesia major клещами Haemaphysalis punctata, l—III — телята; 5 — переходы и передача Borrelia burgdorferi клещами рода Ixodes группы persulcatus, I—II— грызуны, III— копытные, III—IIIa — человек. 1, 3, 4 — по: Friedhoff, Smith, 1981; 2, 5 — ориг. I, II—прокормители преимаго клещей, 1-й и 2-й хозяева; III — прокормитель самки, он же — источник инфекции; IIIа — вторичный хозяин, реципиент возбудителя при трансфазовой его передаче через самца; IIIб — вторичный хозяин, реципиент возбудителя от самки, получившей его при межфазовой передаче, и прокормитель самки, получившей вирус половым путем. Заштрихованная часть прямоугольника — наличие вирусемии у чувствительного хозяина, незаштрихованная — отсутствие вирусемии у хозяина-прокормителя, невосприимчивого к вирусу. Непрерывная линия — доказанная передача возбудителя; прерывистая — вероятная (омовампирический путь) передача. Прямая стрелка — переходы возбудителя; кольцо со стрелкой — накопление возбудителя; буквы в кольце — название органов и тканей; К — кишечник; См — семенник, Сл — слюнная железа, Я — яичник, Г — гемолимфа, Гп — гиподерма, Кр — кровь. Л — лейкоциты, Э — эритроциты, О — яйцо; L — личинка; N — нимфа; 9М — самка питающаяся; 9Н — самка напитавшаяся; cf — самец

Таким образом, различное сродство к тканям даже при отсутствии видимых отличий в морфологии агента может служить показателем существенных физиологических особенностей будущих субпопуляций патогена в его среде обитания — организме беспозвоночного кровососущего хозяина. Можно надеяться, что эти маркеры будут использоваться для характеристики микропопуляций микроорганизмов — паразитов беспозвоночных. Первичное распределение по тканям — основа последующего отбора либо для новой передачи — после линьки, либо для трансовариального перехода возбудителя по вертикали. Чередование этих циклов с периодическим включением факторов отбора в теплокровном животном — непременное условие осуществления жизненной схемы возбудителя инфекций, переносимых клещами.