Основные типы гемоцитов иксодового клеща

Гранулоциты Boophilus microplus (Binnington, Obenchain, 1982), судя по описанию сходные с гранулоцитами II типа по Л. И. Амосовой, будучи помещены под покровное стекло в свежей гемолимфе, вздуваются, вакуолизируются и высвобождают из гранул вещество, в течение минут образующее пробки из клеток.

Именно они, видимо, ликвидируют повреждения хитина и препятствуют вытеканию гемолимфы. Видимо, именно благодаря их реакции акты вампиризма и омовампиризма, при которых могут быть получены или введены микроорганизмы и вирусы, проходят для организма клеща-жертвы фактически «безболезненно».

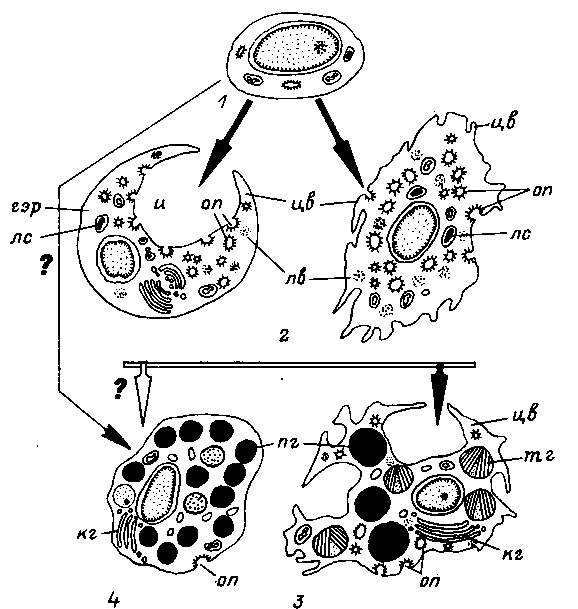

Основные типы гемоцитов иксодового клеща (по: Амосова, 1983):

1 — прогемоиит; 2 — плазматоциты; 3— гранулоцит I типа; 4 — то же II типа, гэр — гранулярный эндоплазматический ретикулум; и—инвагинация плазматической мембраны; кг — комплекс Гольджи; лв — липидные включения; лс — лизосомоподобные структуры; on — окаймленные пузырьки; тг— тубулярные гранулы; пг — электронноплотные гранулы; цв — цитоплазматические выросты

Клетки гемолимфы иксодид и аргазид гомологичны. Количество их может быть значительным и у аргасовых клещей колеблется от 1—2 тыс. до 80—100 тыс. в 1 мл гемолимфы.

Зрелые плазматоциты способны фагоцитировать посторонние частицы, попавшие в гемолимфу, в том числе и микроорганизмы, например бруцеллы, спирохеты. Однако их роль как непосредственного защитного механизма от уже проникших через кишечный барьер возбудителей, видимо, незначительна, если, конечно, не считать, что именно эти клетки являются продуцентами лизоцима или ему подобных бактерицидных веществ, которыми богата гемолимфа клещей. Объем и клеточный состав гемолимфы варьируют по фазам развития и в зависимости от физиологического состояния, но имеются и видовые различия: у голодных Hyalomma dromedarii около 30 тыс. гемоцитов в 1 мм3 гемолимфы, у сытых — втрое меньше, но фагоцитов в обоих случаях около 40 %; у голодных Argas persicus в 1 мм3 гемолимфы 56 тыс. гемоцитов, у сытых — 20 тыс., фагоцитов в обоих случаях более 80 % (Балашов, 1967).

Если именно они наиболее активны в механизмах защиты, именно они захватывают боррелий и спирохет, то эти различия существенны. Если же наше предположение о том, что гемоциты являются продуцентами лизоцима, верно, то более широкий спектр и большую активность лизоцимов аргазид можно объяснить большим (в два раза) относительным количеством плазматоцитов в их гемолимфе. Раздражение кишечника и тем более введение в полость тела «чуждых» клещам возбудителей сопровождается изменением pH не только содержимого кишечника, но и гемолимфы. Staphylococcus aureus стимулирует изменение pH кишечника и гемолимфы: через сутки pH увеличивается на 1.5 единицы, а через двое — на две.

Введение сальмонелл в полость тела Ornithodoros papillipes вызывает бурную реакцию образования гемоцитов. Об этом можно судить по неуклонному росту числа прогемоцитов (в 3 раза), которое начинает увеличиваться лишь через 72 ч, и параллельному росту числа плазмоцитов, очевидно, фагоцитирующих этих микробов. Другие микроорганизмы (Micrococcus lysodeikticus и даже Staphylococcus aureus), введенные в полость тела на пике реакции, давали в 1.5 раза более слабый рост клеток гемолимфы клещей.

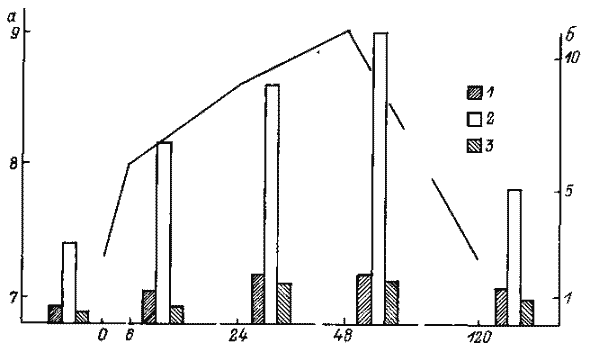

Величина pH гемолимфы Ornithodoros papillipes в ответ на введение в кишечник Staphylococcus aureus и количество гемоцитов в гемолимфе клещей того же вида под влиянием инъекции Salmonella typhimurium (по: Подборонов, Бердыев, 1991, с изменениями):

1 — прогемоциты; 2 — плазматоциты; 3—гранулоциты I и II типов. По оси абсцисс—время, ч; по осям ординат: а — величина pH, б — число гемоцитов, тыс. ед.