Сохранение микроорганизмов в кишечнике клещей

Во всяком случае роль клещей как длительных хранителей туляремийного микроба широко освещена в отечественной литетуре.

Отсутствие сдвига pH в ответ на этого возбудителя в кишечнике клещей и нечувствительность самого микроорганизма к лизоциму иксодид делают понятным механизм этого явления, равно как и меньшую роль аргазид, гораздо острее реагирующих на Francisella tularensis, нежели иксодиды. Листерии же могут передаваться трансфазово и через укус инфицированных клещей, хотя работы, освещающие механизм передачи листерий через укус (слюной или отрыжкой), нам неизвестны.

Сохранение микроорганизмов в кишечнике клещей, вопреки стимулированным их присутствием изменениям pH и выделению лизоцима, один из показателей возможности для таких видов Ixodoidea быть если не активными переносчиками (для этого необходимо еще и наличие эффективного механизма передачи), то во всяком случае резервуаром инфекционного начала в природе. Патогены, против которых не выявлено антибактериального действия тканей клещей, длительно сохраняются в природе в этих членистоногих. Например, микробы чумы, на которых не действуют лизоцимы клещей, сохраняются в клещах орнитодоринах до года (Thomas et al., 1990).

Не передавая микробов сами, они могут быть резервуаром инфекции для блох в гнездах. Попытки питания блох рода Xenopsylla на аргазидах отмечены неоднократно, а в условиях эксперимента блохи Coptopsylla lamellifer не только напитались на зараженных чумой сытых Ornithodoros tartakovskyi, но и успешно заразились сами (Билялов и др., 1989). В этом последнем случае клещи выступают не только как контаминаторы внешней среды микроорганизмами, которые нечувствительны к защитным механизмам кишечника и выделяются с фекалиями, но и как резервуары инфекции для специфических переносчиков возбудителей. Вампиризм (остатки былой энтомофагии) служит в этом случае механизмом, обеспечивающим циркуляцию возбудителя по более сложной схеме: больное животное — резервуар-клещ — переносчик-блоха — чувствительное животное.

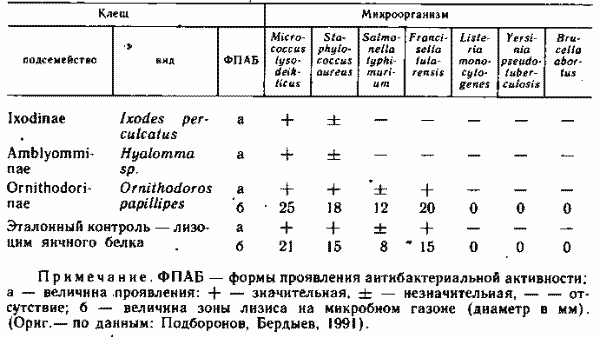

Антибактериальное действие гомогената целых клещей (а) и величина зоны лизиса под действием содержимого и стенок кишечника (б)