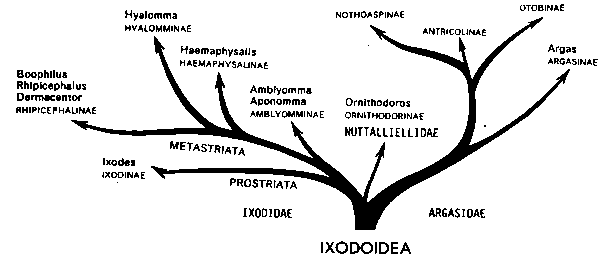

Дендрограмма надсемейства Ixodoidea

В отличие от L. tasmani, изображенного на рисунке, L. ricinus и L. persulcatus внедряют в кожу весь гипостом.

Закрепление L. ricinus происходит только за счет введения в ранку лишь внутреннего, липопротеидного цемента, тогда как вокруг хоботка I. persulcatus образуется мощный конус, состоящий не только из внутреннего, но, главным образом, внешнего, гликопротеидного цемента. Именно в нем обнаруживается масса вирионов вируса КЭ.

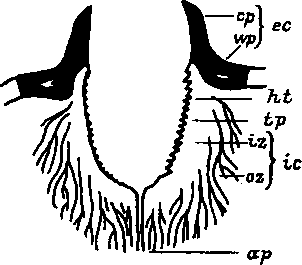

Схематическое изображение цементного конуса самки Haemaphy-salis spinigera, образованного в коже кролика (по: Chinery, 1973):

ес — наружный конус: cp — конус цемента, возвышающийся над кожей, wp — крыловидные ответвления, расходящиеся в стороны; ic — внутренний конус: iz — внутренний цементный конус, oz — «пряди» внутреннего цемента, внедряющиеся в кожу, ht — отпечатки зубчиков гипостома, tp — зубовидные конические выступы; ap — отверстие во внутреннем конусе

Более наглядно распределение волокон внутреннего. и пласт наружного цемента на схеме цементного конуса самки клеща рода Haemaphysalis. И на «слепке» конуса, сделанном Чинери (Chinery, 1973), и на рисунке из работы Мурхауза (Moorhouse, 1969)'видно, что кончик хоботка Haemaphysalis не только не выступает за пределы цементной пробки, но находится на заметном расстоянии от ее края и всасывание содержимого из очага воспаления происходит через некое подобие стилостома тромбикулид.

По данным всех авторов, образование цемента из жидкого предшественника завершается в течение минут после выделения этой фракции слюны и, следовательно, возбудители, попавшие вместе с ней в кожу, получают преимущество во времени попадания в нового хозяина, да и в сохранении в нем в виде депо, о чем речь пойдет далее. Почти во всех случаях цементный конус намного шире хоботка (рис. 6, 1, 2), шире basis capitulum в 3.5 раза, а длина в тканях белкового «хвоста» цемента, по, нашим наблюдениям, в 4—5 раз превосходит длину всего тела клеща, питающегося 1—2 сут. Легко себе представить, какое количество только твердеющей слюны вводится в тело животного-прокормителя.

Дендрограмма надсемейства Ixodoidea (по: Hoogstraal, Aeschlimarm, 1982, с сокращениями)

Уже только различия в характере прикрепления, не говоря о различиях в продукции слюнных желез, что будет рассмотрено в последующем, заставляют нас признать необходимость дробления семейства Ixodidae на подгруппы родов и видов со своими свойствами питания и передачи возбудителей. Очень подходит в этом случае дендрограмма, предложенная Хугстралом и Эшлиманом (Hoogstraal, Aeschlimann, 1982).