Щелочность почвы равнинных песков

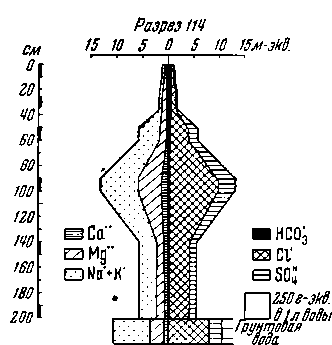

Из анионов почвенных солей (исключая верхний слой 0—10 см, в котором больше углесолей) вплоть до грунтовой воды хлориды значительно преобладают над сульфатами.

Солевой профиль разреза 114.

Из катионов щелочные земли превосходят щелочи, кроме горизонта 25—35 см, в котором наблюдается обратное соотношение.

По соотношению анионов засоление данных почв следует отнести к сульфатно-хлоридному типу, а по составу катионов — к магниево-натриевому.

Щелочность почвы, которая вызывается главным образом присутствием двууглекислых щелочей, невысокая и почти однообразная по всему профилю, за исключением лишь верхнего, наиболее выщелоченного горизонта, где она несколько повышена. Это подтверждается в некоторой мере также данными определения pH, величина которого, впрочем, является высокой для всего профиля и мало изменяется по отдельным почвенным горизонтам.

Содержание воднорастворимого гумуса в почве незначительно, и количество его, при некотором небольшом накоплении в поверхностных горизонтах, постепенно убывает с глубиной.

Таким образом, равнинные пески, как показывают данные анализов, являются в той или иной мере засоленными и почвы их относятся нами к бурым глубокосолончаковатым. Засоленность, придающая почвам равнинных песков солончакобатый характер, возрастает с глубиной. Наибольшее скопление легкорастворимых солей находится либо в средней части профиля, либо у грунтовой воды. Формирование того или иного профиля засоления зависит от механического состава, глубины залегания грунтовой воды и глубины проникновения корневой системы растений.

При однотипном характере корневой системы и при более или менее однородном механическом составе, но при близких грунтовых водах, профиль засоления расширяется с глубиной и достигает максимума у зеркала воды. В случае глубокого залегания грунтовой воды максимальное скопление солей наблюдается в зоне наибольшего сосредоточения корней растений. Наши разрезы 109 и 114 служат наглядной иллюстрацией обоих указанных случаев. Это положение, разумеется, относится к песчаным почвам, обладающим определенной водоподъемной способностью, и не исключает существования других форм солевых профилей в зависимости от глубины грунтовых вод, характера растительности и вариаций механического состава.