Обширные пространства междуречья Волги и Урала служили ареной кочевья племен и народов

Согласно имеющимся литературным данным, обширные пространства междуречья Волги и Урала в течение многих столетий служили ареной кочевья племен и народов как до нашей эры (аорсы, сираки, сарматы, скифы и др.).

Так и позднее (хозары в III в.; угры, гунны, мадьяры, болгары, хвалиссы и др. с IV по XI в.; половцы и монголы в XII и XIII вв. и многие другие народы, сменявшие друг друга в эпохи передвижения народов) (Kruze, 1838).

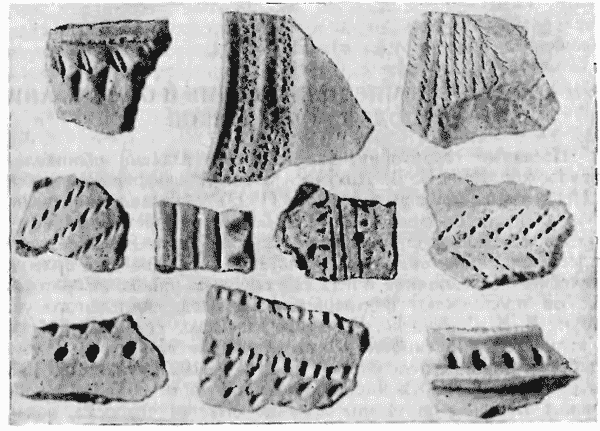

Черепки утвари, найденные в песках Северного Прикаспия (3000—2000 лет до н. э.).

В течение всего этого времени почвенный покров хотя и подвергался разрушению, но это разрушение, несомненно, было очень слабым и локальным. Таким оно было потому, что низовое междуречье Волги и Урала, как указывает А. Харузин (1890), представляло собой довольно обособленный и замкнутый район, населявшийся в прошлые времена сравнительно кратковременно и с перерывами.

Почворазрушение и процессы развевания почв значительно большее развитие получают позже, в связи с переселением сюда кочевников-скотоводов. Так, в XVI столетии междуречье низовий Волги и Урала населяли ногайцы, которые в начале XVII столетия (1628 г.) были вытеснены прибывшими из Сибири калмыками в количестве 50 тыс. кибиток (Харузин, 1890). Большая часть калмыков в конце XVIII столетия (1771 г.) откочевала в другие места, и только спустя 30 лет после их ухода, т. е. в 1801 г., сюда приходят ныне проживающие здесь казахи (Харузин, 1890). В это время количество выпасавшегося на территории песков Северного Прикаспия скота исчисляется уже миллионами голов (Якубов, 1935). Естественно, что концентрация такого огромного количества скота на сравнительно небольшой территории при бессистемном использовании растительности песков и песчаных почв не могла не способствовать образованию значительных площадей голых песков.

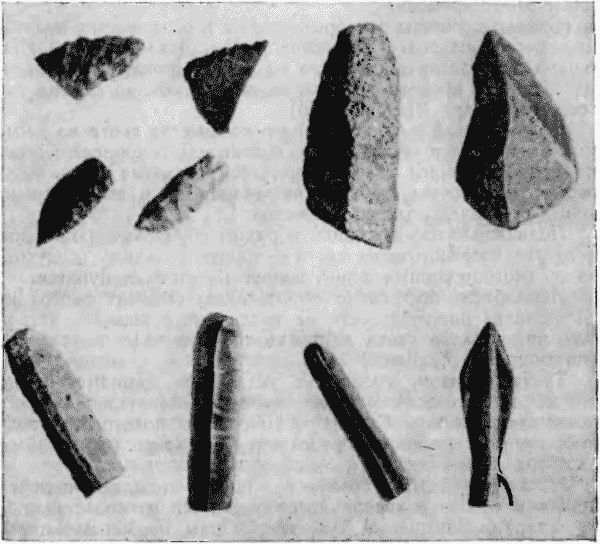

Кремневые орудия, найденные в песках Северного Прикаспия (3000—2000 лет до н. э.). Внизу справа бронзовый наконечник стрелы скифского времени (VIII—VI вв. до н. э.).