Древесно-кустарниковая растительность в полупустынях Северного Прикаспия

Рассмотрим коротко естественную древесно-кустарниковую растительность песков, ареалы и условия распространения главнейших пород, поскольку это имеет важное значение для агролесомелиорации песков.

В свое время ботаник А. Н. Краснов (1888) указывал, что, несмотря «на тесную генетическую связь между формациями, жизнь растений каменистой пустыни и бугристых песков, равно как и внешний вид той и другой, отличаются, как небо от земли». Также существенно отличается растительность глинистых полупустынь и пустынь от растительности пустынь песчаных. Обычно в первых из них на фоне преобладающего полынного покрова лишь местами встречаются приземистые кустарнички, произрастающие одиночно или же в виде небольших зарослей.

В песчаных же полупустынях древесно-кустарниковая растительность нередко образует своеобразные заросли то чистого, то смешанного состава. Таковы, например, хорошо известные на песках полупустынь ивовые, можжевельниковые, жузгуновые, тамариксовые заросли, тополевые и лоховые колки-куртины и, наконец, саксауловые леса в песчаных пустынях Средней Азии и Казахстана. Выдающийся ботаник Н. Г. Борщов (1865), изучавший флору Арало-Каспийского края, подчеркивая богатую редкими и оригинальными формами растительность песков, указывал, что пески представляют главный центр распространения кустарников и что их можно назвать лесной областью пустынной флоры. Это указание Н. Г. Борщова в значительной мере справедливо и в отношении песков Северного Прикаспия, в особенности Нарынских песков, древесно-кустарниковая растительность которых является разнообразной.

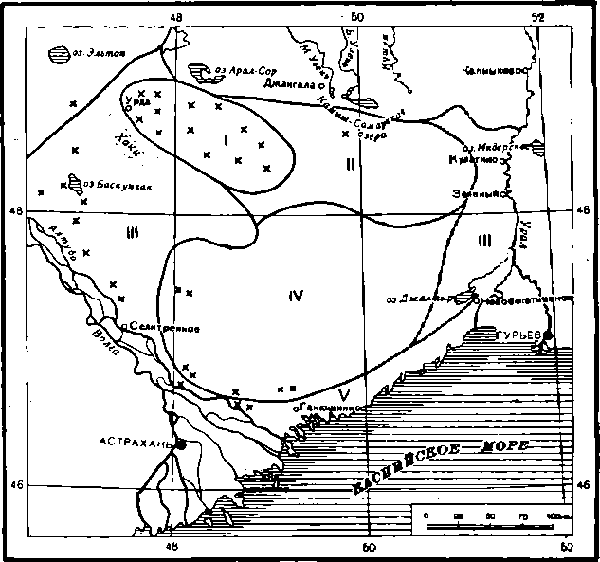

Схематическая карта районов распространения древесно-кустарниковой растительности в песках Северного Прикаспия (составил Т. Ф. Якубов).

X—места расположения искусственных древесно-кустарниковых насаждений.

По характеру древесно-кустарниковой растительности и условиям ее развития на территории Северного Прикаспия нами выделяются следующие районы.