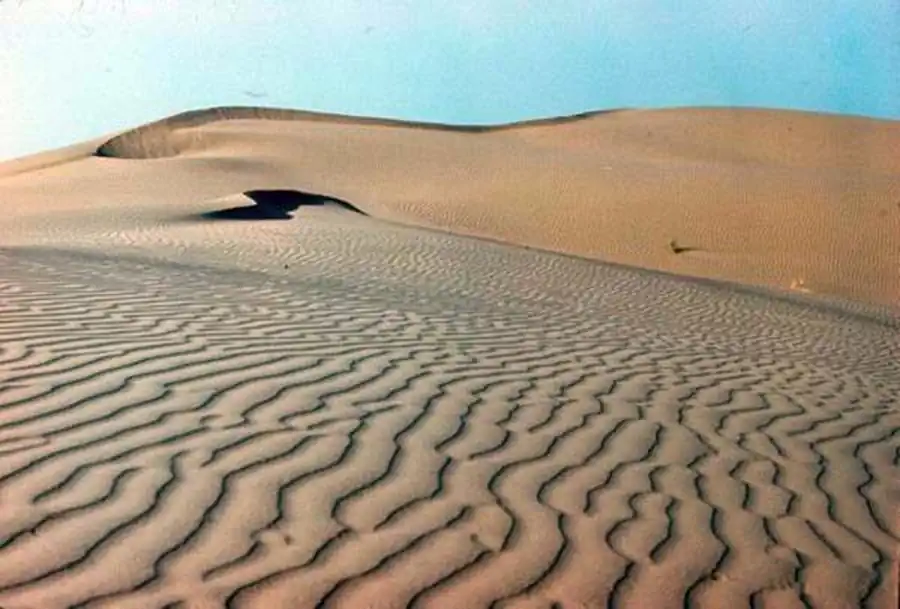

Барханные пески Северного Прикаспия

Значительные площади барханных песков, как указывалось выше, распространены преимущественно в южной части песков Северного Прикаспия, хотя нередко небольшие массивы их встречаются почти всюду.

Единственное положительное свойство этих песков состоит в том, что они (грядовобарханные) способствуют накоплению в условиях котловин пресной верховодки. Г. Н. Высоцкий (1924, 1927, 1930, 1936) неоднократно указывал на то, что голые пески, вследствие легкой водопроницаемости, малой влагоемкости и слабой капиллярности являются хорошими накопителями воды осадков. «Обнаженный подвижный барханный сбой,— писал он (1927),— является собирателем влаги, накопителем пресных грунтовых вод». Однако барханные пески, которые местами в южной части песков Северного Прикаспия являются очагом дефляции, нуждаются в закреплении.

Одним из основных способов мелиорации барханных песков, как показывает опыт, являются приемы агролесомелиоративного характера, т. е. закрепление их путем культивирования песколюбивых трав и древесно-кустарниковых растений.

Г. Н. Высоцкий (1904) указывал, что пески, вследствие малой влагоемкости и вообще малоплодородности своей, менее пригодны для полевого хозяйства, чем для лесной растительности, которая пользуется более глубокими горизонтами грунта, где находит себе достаточно влаги и питания.

Именно благодаря некоторому перераспределению влаги и скоплению ее в достаточно пресном виде по межбарханным и межкучугурным котловинам появляются лесопригодные условия не сплошь по песчаному пространству, а вкрапленно.

«Пески,—писал Г. Н. Высоцкий (1904),—развитие которых в сухих степях так стихийно, так опасно, являются очень пригодным местом для облесительных работ». Однако Г. Н. Высоцкий предупреждает: «нельзя рассчитывать в области сухих степей на возможность сплошного облесения песчаных пространств, но насаждение по ним лесных «гайков», лесных ширм по окраинам (в крайнем случае на пород кустарниковых) вполне целесообразно, желательно и, в смысле содержания и эксплуатации песков большей частью "прямо необходимо".