Методики количественного учета зимующих птиц

Учет рябчика проводился только на специальных маршрутах, протяженность которых у побережья Байкала 8—10 км, в области таежных предгорий 40—41 км и в подгольцовье 10—12 км.

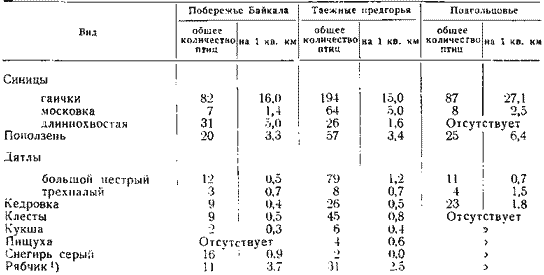

Сравнивая приведенные в таблице показатели численности, можно сказать, что вертикальные пояса Баргузинского заповедника по населенности птицами значительно отличаются. Попытаемся охарактеризовать авифауну каждого пояса по обилию птиц.

Основа методики количественного учета зимующих птиц

Результаты учета птиц по вертикальным поясам Прибайкалья

Для этого отнесем виды с показателем плотности более 10 — к многочисленным, с показателем от 10 до 0,3—к обычным, менее 0,3 — к малочисленным, а птиц, отмеченных за весь период учета единично или по следам, — к редким.

Количественная характеристика авифауны вертикальных поясов Баргузинского заповедника (зима 1956 г.)

|

Виды |

||||

|

Пояса |

много численные |

обычные |

редкие |

|

|

Побережье Байкала |

Синица- гаичка |

Длиннохвостая синица, рябчик, поползень, синица-московка, снегирь серый, дятлы: трехпалый и большой пестрый, клесты, кедровка и кукша |

Обыкновенная синица, желна, уральская неясыть, каменный глухарь |

Малый пестрый дятел, тундряная куропатка, седой дятел |

|

Таежные предгорья |

Синица- гаичка |

Синица-московка, поползень, рябчик, дятлы: большой пестрый и трехпалый, клесты, пищуха, кедровка и кукша |

Снегирь серый, уральская неясыть, желна, неясыть серая |

Ястребиная сова, ястреб-тетеревятник, каменный глухарь |

|

Подгольцовье |

Синица- гаичка |

Поползень, синица-московка, кедровка, дятлы: трехпалый и большой пестрый |

— |

Щур, рябчик |

В распределении птиц по вертикальным поясам в зимнее время основное значение играет, по-видимому, наличие и степень доступности кормов.

Заснеженные пихтачи-кедрачи верхней границы леса, глубокий снег в подгольцовой зоне, частые снегопады, ветры и более низкие температуры представляют для большинства птиц неблагоприятные условия. Оптимальные имеет пояс таежных предгорий и низменностей. Лиственничники побережья Байкала благодаря относительной мягкости зимы и меньшей заснеженности представляют для насекомоядных зимующих птиц не менее благоприятные стации.

ЛИТЕРАТУРА

Данилов Н. Н. Опыт определения точности методики количественного учета птиц.

Зоол. журн., т. XXXV, вып. 1, 1956.

Кузякин А. П., Рогачева Э. В. и Ермолова Т. В. Метод учета птиц в лесу для зоогеографических целей. Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Крупской, т. LXV, вып. 3, 1958.

Лаптев М. К. Учет наземной фауны позвоночных методом маршрутного подсчета (метод площадей видов). Тр. Ср.-Аз. гос. ун-та, сер. VIII, зоол., вып. II, 1930. Раевский В. В. Опыт количественной характеристики зимней фауны птиц тайги Западной Сибири. Сб. «Методы учета численности и географического распределения наземных позвоночных». М., 1952.

Реймерс Н. Ф. О некоторых особенностях количественного учета птиц и мелких млекопитающих в условиях горной тайги юга Средней Сибири. Зоол. журн. XXXVII, вып. 8, 1958.

Сдобников В. М. Методы промыслово-биологической съемки в Арктике. Тр. н.-иссл. ин-та полярн. землед., животн. и пром. хоз., сер. «Пром. хоз.», вып. 3, 1938.