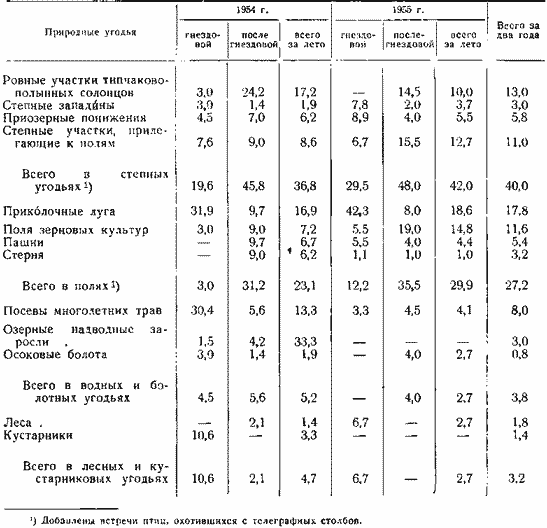

Распределение на местах охоты обыкновенной пустельги

Сравнение материала за два года наблюдений показывает, что предпочитаемые места охоты пустельги и характер их сезонной смены в общем сходны.

Однако в 1955 г. в связи с засухой число встреч этих хищников над ровными участками типчаково-полынных солонцов уменьшилось с 17,2% в 1954 г. до 10,0% в 1955 г. Одновременно заметно участились случаи охоты пустельг над степными участками, прилегающими к полям (с 8,6 до 12,7%), и почти в два раза увеличилось число встреч соколков над степными западинами.

При сравнении частоты встреч пустельги по отдельным периодам смена мест охоты становится еще отчетливее. Так, до вылета птенцов из гнезд в 1955 г. пустельги совсем не отмечались над ровными участками типчаково-полынных солонцов, в то время как в 1954 г. они там охотились, хотя и редко. В тот же отрезок гнездового периода 1955 г. почти в два раза (по сравнению с 1954 г.) возросла частота встреч этих соколков в приозерных понижениях, более чем в два раза — в степных западинах. Значительно увеличилось число встреч пустельг над приколочными лугами и полями.

Сравнивая охоту птиц в разные годы в послегнездовой период, можно отметить, что в засушливый 1955 г. над ровными участками солонцов птицы встречались значительно реже, чем в 1954 г., зато несколько чаще они охотились над степью у полей и над степными западинами. Более чем в два раза увеличилось число встреч обыкновенной пустельги над полями пшеницы и овса. По сравнению с выгоревшей и выбитой степью поля были заселены грызунами более плотно (2,7 зверьков на 100 ловушко-суток в степи и 6,4 зверьков на 100 ловушко-суток на полях), а низкорослые и разреженные посевы благоприятствовали успешной охоте хищников.

Распределение на местах охоты обыкновенной пустельги (% встреч от 499 данных)

Таким образом, сильная засуха 1955 г. сказалась не только на состоянии растительности и численности грызунов и прямокрылых, но и на размещении пустельг по местам охоты, придав больший размах сезонным перераспределениям этого хищника.