Наблюдения над водоплавающими птицами низовьев Оби

Статья содержит результаты наблюдений, проведенных автором в составе экспедиции в низовья Оби, направленной туда в связи с вопросами организации охотничьего промысла в Ямало-Ненецком национальном округе.

Полевые работы производились с 14.VI по 25.VIII 1957 г. в Шурышкарском и Приуральском районах от населенного пункта Азовы (в 80 км к северу от Березова) до Харбеевского сора, расположенного в 100 км к северо-востоку от поселка Лабыт-Нанги.

Обследованная часть поймы р. Оби разделена протоками на многочисленные острова. Каждый такой остров, будучи вытянут вдоль долины, имеет в центре понижение с пологими скатами от береговых «валов», заросших ивняками. Для берегов Оби, как и для некоторых больших островов, характерно наличие так называемых «соров», т. е. обширных, вдающихся в материк блюдцеобразных понижений, затопляемых полой водой, а в летние месяцы мелеющих или совсем обсыхающих.

Для обской поймы характерна также бедность видового состава растительности и однообразие ее экологических группировок. С точки зрения кормовой базы и гнездовых условий для водоплавающих птиц (преимущественно утиных) растительность поймы на изученном участке можно разделить на следующие основные группы: 1) тростянки, 2) хвощатники, 3) осоки, 4) канареечник, 5) разнотравье и 6) ивняки.

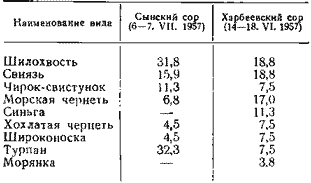

Среди населяющих обследованный район водоплавающих птиц количественно преобладает шилохвость, а затем, в порядке убывающей численности, — свиязь, морская (или соровая) чернеть, чирок-свистунок, хохлатая чернеть, турпан, синьга, широконоска. В малом количестве наблюдались также морянка, длинноносый крохаль, чернозобая и краснозобая гагары и красношейная поганка. В отдельных сорах в зарослях тростянки численность уток достигала уровня 1 пары на 3 кв. м. Более точно относительная численность различных видов уток была определена на двух крупных сорах: в Сынском (южнее Салехарда) и в Харбеевском, в самой северной части обследованного района (см. таблицу).

Соотношение количества уток (в %), добытых на Сынском и Харбеевском сорах в пойме р. Оби (общее число соответственно 44 и 53 особи)

Как видно из таблицы, оба обследованных сора наиболее сильно отличаются друг от друга по отсутствию синьги и морянки в расположенном южнее (Сынском) соре. Проведенные нами (хотя и не очень точные) учеты показали также зависимость численности уток от видового состава фоновых растений. Более густо заселена водоплавающими птицами наиболее кормная группировка овсяницевой тростянки. Группировка хвощатников несколько беднее по кормности, еще беднее ивняки и осоки.

Из проведенных нами биологических наблюдений за утками некоторый интерес представляют следующие. Во-первых, в местах гнездования нами было добыто несколько линных самцов свиязи, что свидетельствует о том, что не все они участвуют в так называемом «промежуточном перелете», приводящем основную их массу на водоемы, расположенные южнее. Во-вторых, не гнездящаяся в районе Салехарда кряква появляется там во второй половине лета. Всего вероятнее, что это перелинявшие и поднявшиеся на крыло селезни, прилетавшие в недоступные сора на линьку.

В-третьих, с местами скопления уток на гнездовьи связана концентрация серых ворон. Особенно много ворон гнездилось поблизости от утиных угодий в районе Харбеевского сора. Так, с 14 по 18.VI.1957 г. нам не удалось найти здесь ни одного утиного гнезда с яйцами, тогда как у ворон мы обнаружили: у одного гнезда скорлупу от 35 утиных яиц, у второго — от 37 яиц и у третьего — от 57 яиц. Отсюда ясно, какой значительный вред наносит ворона запасам водоплавающей дичи.