Эмбриональный зубной валик птиц

Эмбриональный зубной валик птиц, как мы видели, не образует ни зубной пластинки, ни собственно эктодермальной части формообразовательного аппарата зуба — зубных колпачков, индуцирующих, по современным представлениям, близлежащую сгущенную мезенхиму к образованию одонтобластов.

Выпадение конечной стадии развития эпителиального индуктора (активатора) определило в эволюции разрушение прежних коррелятивных соотношений в формообразовательном аппарате зубов у предков птиц и возникновение у рецентных форм новых морфогенетических корреляций (Шмальгаузен, 1942). Это выразилось в том, что эпителиальная часть этого аппарата стала ороговевать, а мезенхима, выйдя из-под контроля эпителиального активатора <и подчиняясь другому (возможно — преназальному хрящу), продуцирует иные скелетогенные клетки — остеобласты.

Они и строят края огромной межчелюстной кости у птиц. Новое провизорное значение зубного валика совершенно ясно обнаруживается в дальнейшем процессе ороговения рамфотеки, создавая, как и думал в свое время Т. Виллинк (Willink, 1899), прочную основу конца клюва (табл. III, рис. 8—11). Рассматривая зубной валик у птиц как неполную рекапитуляцию структуры, существовавшей у близких предков птиц, следует думать, что она могла сохраниться в эмбриогенезе только в случае, если у нее сложилась какая-нибудь необходимая функция. Эти явления подробно рассмотрел Б. С. Матвеев (1929) и назвал их «функциональными рекапитуляциями».

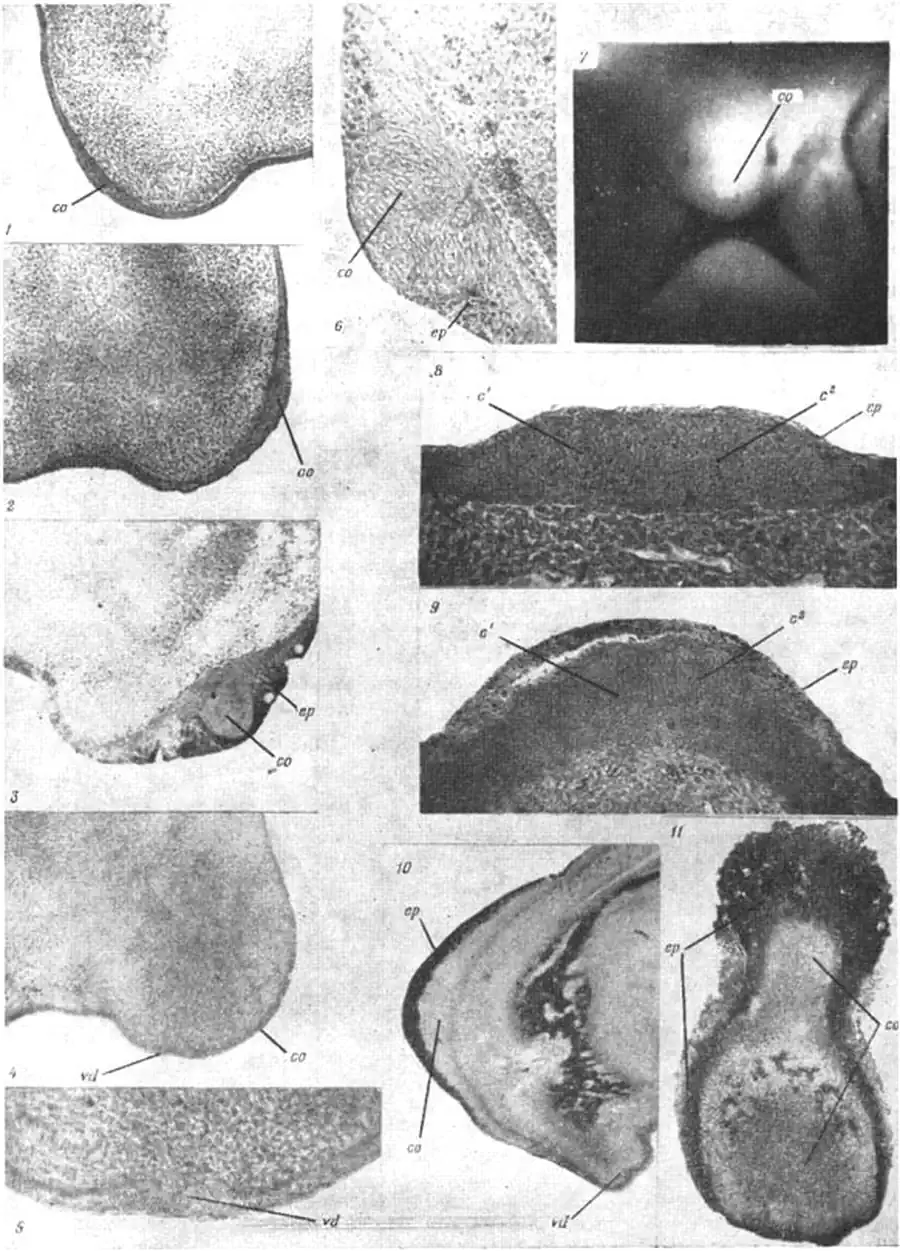

ТАБЛИЦА II

Рис. 1. Emys sp. Сагиттальный срез переднего конца морды зародыша; первая стадия развития яйцевого бугорка. Препарат Д. П. Филатова. Ок. Х5К, об. Х20А.

Рис. 2. Emys sp. Вторая стадия развития яйцевого бугорка. Препарат Д. П. Филатова. Ок. Х5К, об. Х20А.

Рис. 3. Emys sp. Третья стадия развития яйцевого бугорка. Препарат Д. П. Филатова. Ок. Х5К, об. Х20А.

Рис. 4. Gallus gallus domesticus. Сагиттальный срез надклювья зарэдыша около 5 суток насиживания. Ок. Х5К, об. ХЮА.

Рис. 5. Часть предыдущего среза. Ок. X 5К, об. X ОВИ.

Рис. 6. G. g. domesticus. Сагиттальный срез яйцевого бугорка зародыша около 6,5 суток инкубации. Ок. Х5К, об. Х40ВИ.

Рис. 7. G. g. domesticus. Парный яйцевой бугорок на надклювьи зародыша около 5,75 суток инкубации.

Рис. 8. Тот же экземпляр зародыша. Горизонтальный срез через парную закладку яйцевого бугорка. Ок. Х7К, об. Х40ВИ.

Рис. 9. Corvus frugilegus. Горизонтальный срез через парную закладку яйцевого бугорка зародыша около 7,5 суток насиживания. Ок. Х10К, об. Х20А.

Рис. 10. С. frugilegus. Сагиттальный срез конца надклювья зародыша около 12 суток насиживания. Ок. Х5К, об. Х10А.

Рис. 11. С. frugilegus. Поперечный срез конца надклювья через яйцевой бугорок зародыша около 9 суток насиживания. Ок. Х7К, об. Х10А.

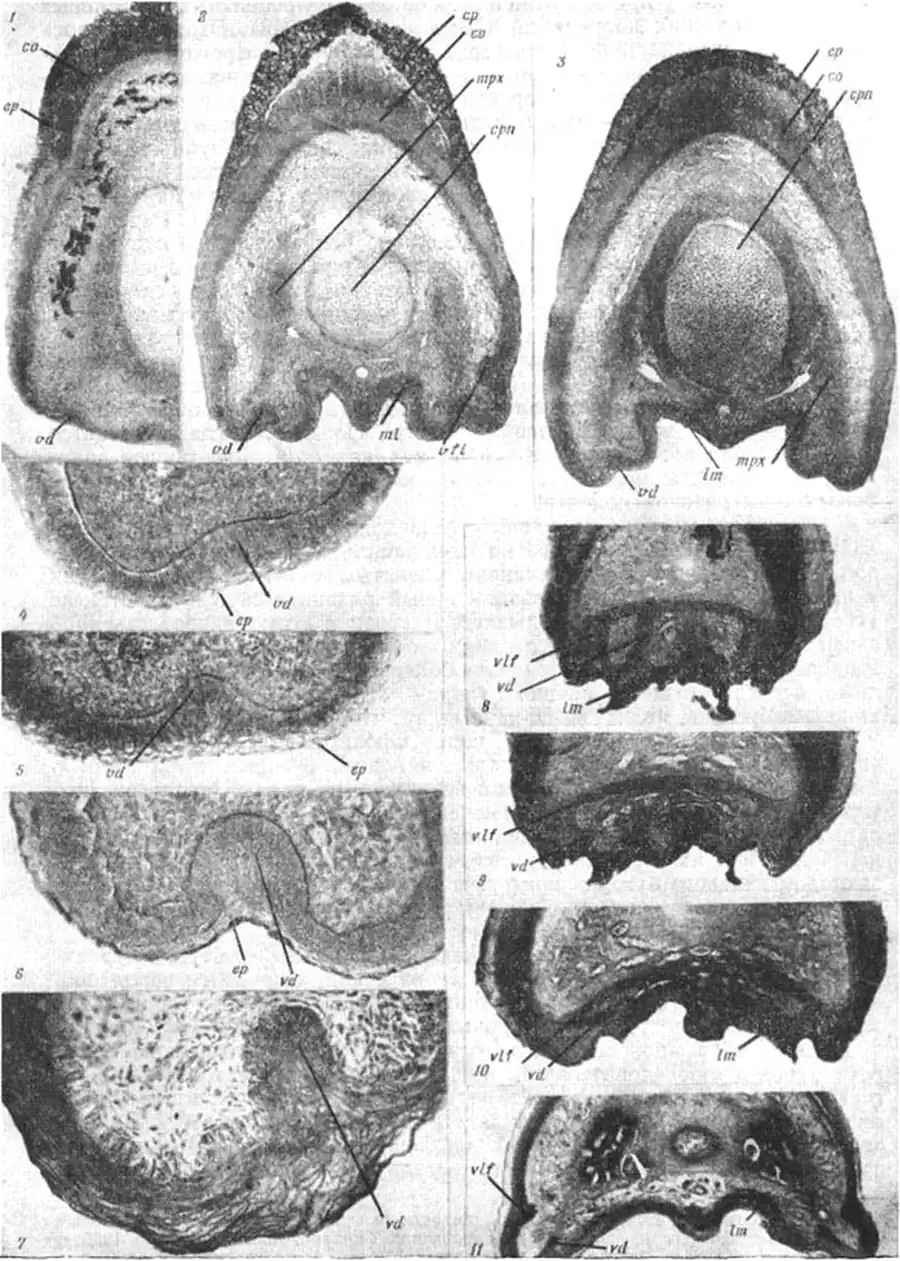

ТАБЛИЦА III

Рис. 1. С. frugilegus. Поперечный срез конца надклювья немного позади изображенного на рис. 11 (табл. II).

Рис. 2. С. frugilegus. Поперечный срез конца надклювья зародыша около 11 суток насиживания. Ок. Х5К, об. Х10А.

Рис. 3. Тот же объект, при том же увеличении. Поперечный срез немного позади предыдущего.

Рис. 4. С. frugilegus. Первоначальная закладка зубного валика на правой стороне переднего конца надклювья зародыша около 8 суток насиживания. Поперечный срез. Ок. Х7К, об. Х40ВИ.

Рис. 5. С. frugilegus. Левая сторона переднего конца надклювья зародыша около 9 суток насиживания (увеличенное изображение участка среза рис. 1). Ок. Х7К, об. Х40ВИ.

Рис. 6. С. frugilegus. Левая сторона переднего конца надклювья зародыша около 11 суток насиживания (увеличенное изображение участка среза рис. 2). Ок. Х7К, об. Х40ВИ.

Рис. 7. С. frugilegus. Поперечный срез правой стороны надклювья зародыша около 16 суток насиживания. Почти полное ороговение рамфотеки и зубного валика. Ок. Х7К, об. Х40ВИ.

Рис. 8—11. С. frugilegus. Четыре поперечных среза конца надклювья зародыша около 17 суток насиживания. Ок. Х7К, об. Х10А.