Экология и представители коловраток

Коловратки распространены по всему земному шару. Описано их свыше 1500 видов. В значительной степени этот факт объясняется тем, что ничтожные размеры коловраток облегчают перенос этих животных, а особенно их покоящихся яиц на большие расстояния различными водными животными (например, водными птицами).

Однако особенно легко осуществляется перенос на большие расстояния различных почвенных коловраток, которые могут высыхать (анабиоз) и в таком виде ветром заноситься в новые места обитания. Многие коловратки являются в связи с этим «космополитами». Исследования Н. В. Воронкова, одного из лучших знатоков коловраток, показали, однако, что представления о «космополитизме» отдельных видов коловраток были сильно преувеличены. Известны многие виды, приуроченные, например, только к холодным или, напротив, к тропическим или субтропическим областям. Коловратки по преимуществу пресноводные формы, но известны и морские. Очень многие коловратки приспособились к почвенным условиям, населяя, например, растительный перегной лесной почвы, мхи и т д.

Водные формы составляют важную составную часть планктона. Эти планктические формы обладают обычно сильным коловращательным аппаратом или длинными отростками кутикулы, обеспечивающими парение в воде, тогда как нога у многих типичных планктических коловраток может отсутствовать или, во всяком случае, быть уменьшенной. Типичной планктонной формой нужно считать, например, коловратку Notholca longispina с ее длинными выростами, обеспечивающими парение. У других планктических коловраток имеются длинные придатки, при помощи которых животные производят прыгательные движения в воде. Таковы снабженные мощными придатками Polyarthra platyptera — представители рода Triarthra, Pedalion и др. У многих коловраток, живущих в толще воды, эти приспособления отсутствуют, но зато они обладают мощным коловращательным аппаратом, который позволяет этим формам активно держаться в толще воды. Таковы представители родов, Synchaeta, Conochilus, Rattulus и множество других форм, входящих в отряд свободноплавающих коловраток (Ploima).

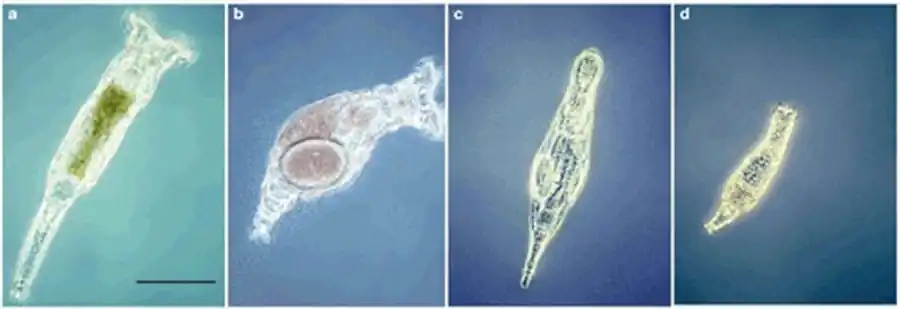

Очень многие коловратки ползают Ползание наиболее характерно для донных, а равно почвенных форм, поселяющихся во мху или растительном перегное. Ползающие коловратки имеют длинное червеобразное тело и ногу. Особенно типичны представители отряда Bdelloidea, например, необычайно характерный, живущий на дне Rotifer neptunius и другие формы.

Почвенные формы коловраток обладают замечательной способностью высыхать, сохраняя жизнь и впадая таким образом в состояние анабиоза, от которого они освобождаются, попав во влажную среду.

Следующую экологическую группу образуют сидячие формы. Они прикрепляются к субстрату своей ногой, причем животное сидит либо в тонкой слизистой трубочке (например, Stenophanoceras fimbriatus, Floscularia proboscidea и др.), либо в более плотных трубках, которые коловратка строит из комочков различных материалов, привлекаемых действием коловращательного аппарата (например, Melicerta). Такие сидячие коловратки входят в состав отряда Rhisota.

Ряд форм (из семейства Notommatidae) приспособился к паразитизму. Такова, например, интересная Diglena volvocicola, паразитирующая внутри шаров Volvox aureus, и ряд других форм. Хозяевами паразитических коловраток являются некоторые олигохеты, мшанки, некоторые растения и т. п.

Коловратки питаются различными микроорганизмами и являются в сущности микроскопическими хищниками. Размножаясь в больших массах, коловратки способствуют биологическому очищению водных бассейнов, поскольку уничтожают множество организмов и препятствуют переобременению воды органическими продуктами. Наряду с этим, коловратки благодаря своему массовому размножению составляют немаловажный корм для других, более крупных, организмов, например мальков различных рыб.