Обзор класса моногений

Моногеней — мелкие формы, достигающие в длину долей миллиметра или немногим более нескольких миллиметров. Организация этих форм своеобразна и определяется прежде всего их эктопаразитическим существованием.

Моногеней — эктопаразиты наружных органов рыб, амфибий и пресмыкающихся. Местами их паразитирования служат кожа, жабры, ротовая полость, реже мочевой пузырь соответствующих форм названных выше животных. Эктопаразитизм привел к отбору на развитие специальных мощных фиксаторных аппаратов и органов чувств. Для моногеней характерно наличие, в частности, фоторецепторов («глаз»), сходных с аналогичными органами турбеллярий. Обычно моногеней имеют вытянутую форму тела с одной главной продольной осью симметрии. Головной конец у разных видов построен различно. Он либо лопастной (как у гиродактиля) или снабжен головными присосками, либо нет ни присосок, ни лопастей. Ротовое отверстие лежит обычно в передней части брюшной поверхности тела. На заднем конце тела расположена либо присоска примерно того же строения, что у гиродактиля, либо одна присоска без крючьев, либо целая система фиксаторных аппаратов, как у Polystomum integerrimum.

Нервная система. Имеет вид продольных стволов, из них одна пара дорзальная, другая — латеральная или брюшная. Последнее, по-видимому, гомологичны нервным стволам турбеллярий. К задним фикса-торным дискам подходят специальные нервы — иннервирующие присоски, как это имеет место у Diplozoon paradoxum.

Пищеварительная система. Ротовое отверстие, как правило, расположено тотчас кзади от переднего конца тела, медиально, на брюшной стороне. Ротовое отверстие ведет в мышечную глотку, впадающую в пищевод. Последний переходит в среднюю кишку, чаще двураздельную, в виде двух длинных стволов. У Dactylogyrus оба ствола смыкаются и образуют арку.

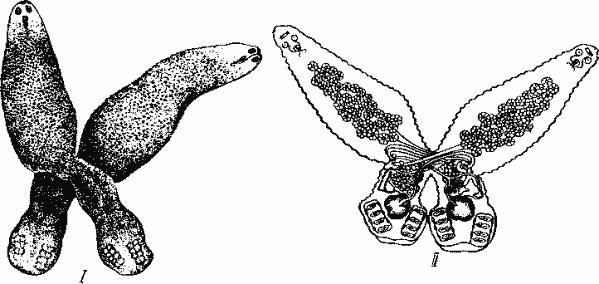

Diplozoon paradoxum. I — внешний вид спаривающихся особей, II — половая система спаривающихся особей

Дыхательная и кровеносная системы. Моногенеи дышат через кожу. Кровеносной системы нет.

Выделительная система. Состоит из двух протонефридиальных каналов, всегда раздельных и открывающихся наружу соответственно двумя отверстиями, лежащими обычно в задней части тела.

Развитие. Развитие всегда прямое, без метаморфоза, без смены хозяев. У Polystomum integerrimum свободноплавающая личинка сильно напоминает взрослую форму, отличаясь меньшими размерами, чем у взрослых форм и наличием 5 поясов ресничек, при помощи которых она плавает в воде. В дальнейшем личинка проникает в жаберную полость головастика; здесь у нее развиваются присоски, а ресничный покров исчезает. Обычно дефинитивное развитие паразита (достижение половозрелого состояния) наступает после превращения головастика в лягушку. К этому времени личинка паразита по пищеварительному тракту проникает в клоаку лягушки и в ее мочевой пузырь — место конечной локализации паразита. Здесь и достигается половая зрелость. Яйца из мочевого пузыря лягушки попадают в воду, проделывают указанный выше путь развития и служат источником формирования новых поколений.

Diplozoon paradoxum паразитирует на жабрах рыб. При наступлении половозрелого состояния две особи попарно и притом крест-накрест спариваются, женские и мужские трубки срастаются, чем обеспечивается скрепление этих эктопаразитов и возможность перекрестного оплодотворения, типичного для этого вида.