| Ремонт пневмоподвески туарег на нашем сайте Подробная информация ремонт пневмоподвески туарег на нашем сайте. remont-touareg.ru |

Отряд Фитомонады (Phytomonadina)

Тело фитомонад покрыто оболочкой, состоящей из клетчатки, благодаря чему они имеют постоянную форму. На переднем конце в оболочке обычно имеется пора, сквозь которую проходят жгутики (обычно 2 или 4, реже 1 или 8).

У большинства видов есть зеленые хроматофоры и пиреноиды. Многие формы окрашены в красный цвет благодаря присутствию в хроматофорах пигмента — гематохрома.

Фитомонады — автотрофные или миксотрофные формы. Только некоторые бесцветные виды гетеротрофны. На переднем конце обычно расположены пульсирующие вакуоли.

Некоторые фитомонады, объединяемые в семейство вольвоксовых (Volvocidae), включают колониальные формы. Наиболее просто устроенные из вольвоксовых —Gonium — состоят из 4—16 совершенно одинаковых клеток, соединенных вместе студневидной оболочкой, образованной из оболочки особей, составляющих колонию. Все клетки расположены в один ряд, и колония имеет вид пластинки. Каждая клетка, выйдя из колонии, может размножаться обычным путем, образуя новую колонию. У Pleodorina (128 клеток) наблюдается уже дифференцировка между особями, составляющими колонию. Последняя содержит два рода клеток: одни — маленькие, снабженные стигмой, — это соматические особи, не способные к размножению; другие — значительно большей величины, — представляют собой генеративные клетки, из которых образуются макро- и микрогаметы.

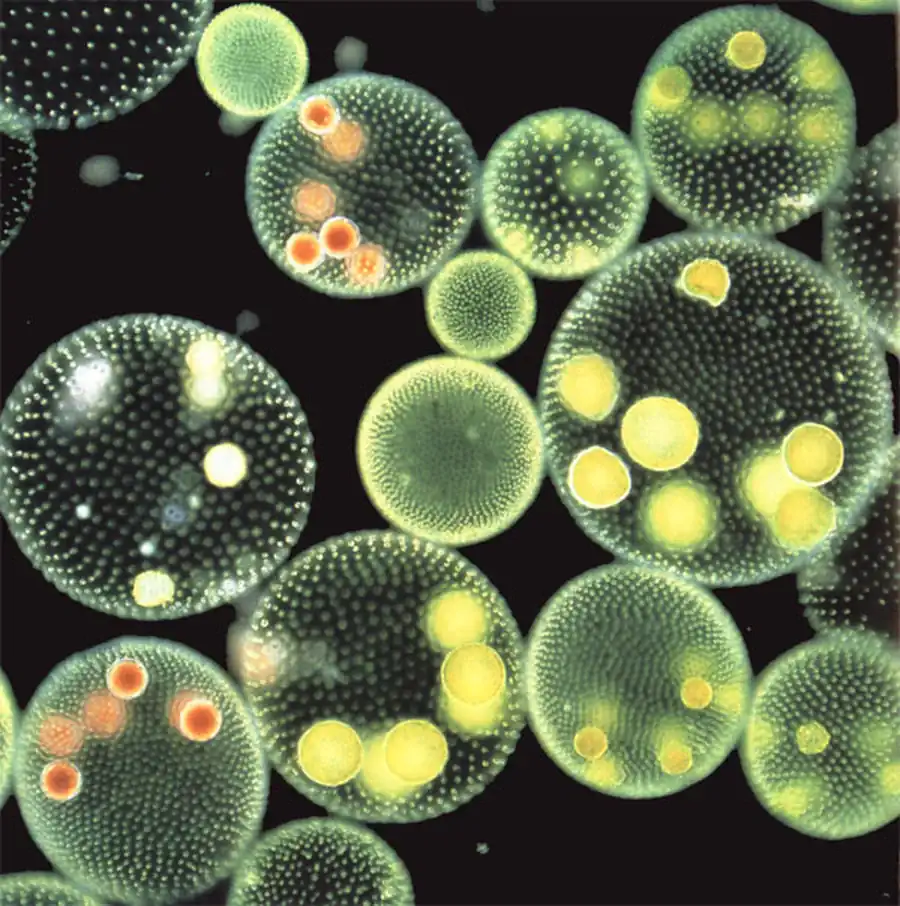

Дифференцировка особей одной и той же колонии наиболее резко выражена у видов рода вольвокс (Volvox,) образующих колонии в виде наполненного жидкостью пузыря из сотен и тысяч двужгутиковых особей (иногда до 20 000), громадное большинство которых соматические.

Дифференцировка различных клеток у вольвокса состоит не только в наличии соматических и генеративных особей, но, кроме того, и в том, что те соматические особи, которые при движении организма направлены вперед, обладают значительно большими стигмами.

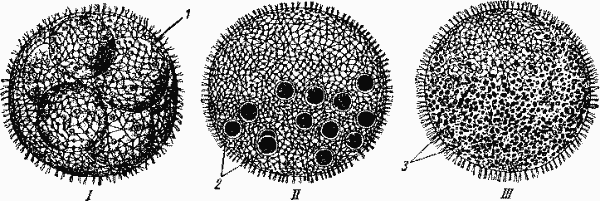

Генеративные особи вольвокса весной начинают делиться и образуют дочерние колонии. Они падают внутрь материнского пузыря, который постепенно отмирает, освобождая дочерние колонии (рис. 25 ). Осенью из генеративных особей образуются половые клетки. Часть из них вырастает до яйцевидных макрогамет, другие — многократно делятся и дают большое количество мелких веретенообразных двужгутиковых микрогамет.

Микрогаметы освобождаются от оболочки, свободно плавают в воде и затем сливаются с макрогаметами. Процесс слияния половых особей называют копуляцией. В результате копуляции образуется оплодотворенная зигота, которая дает начало новой колонии.

Volvox aureus. I — бесполая колония; II — женская колония; III —мужская колония:

1— молочые дочерние колонии, 2—макрогаметы. 3 — кучки микрогамет

Вольвокс многими рассматривается как пример переходной формы между одноклеточными и многоклеточными, так как в нем действительно уже есть некоторые черты многоклеточного организма; все клетки колонии соединены между собой протоплазматическими нитями и, кроме того, имеется некоторая дифференцировка между клетками. Функции отдельных клеток координированы между собой, что также характерно для многоклеточного организма. Так, при движении вольвокса все жгутики многих тысяч клеток бьют совершенно синхронно.

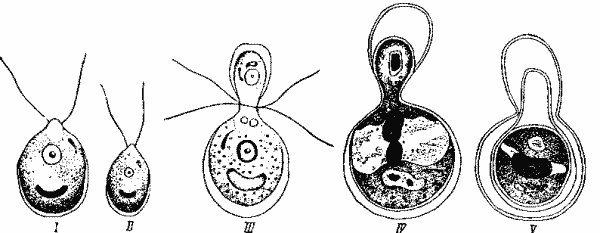

Анизогамная копуляция Chlamidomonas braunii. I —макрогамета: II микрогамета; III — V — копуляция

У одиночной фитомонады Chlamydomonas steinii копулируют одинаковые половые особи (изогаметы), почти не отличающиеся от вегетативных клеток.

У другого вида того же рода — Chlamydomonas braunii образуются половые клетки двух родов — макрогаметы и подвижные маленькие микрогаметы, и половой процесс протекает как анизогамия.

У колониальных фитомонад эвдорины (Eudorina), состоящей из 32 клеток, и пандорины (Pandoriпа), состоящей из 16 клеток, микро- и макрогаметы образуются в разных колониях, причем образовавшиеся подвижные микрогаметы плывут к макрогаметам и копулируют с ними. Таким образом, среди этих жгутиковых имеются мужские и женские особи. У вольвокса мужские и женские половые особи также часто образуются в разных колониях. Но есть виды, у которых они имеются в одной и той же колонии. Самооплодотворение исключается в этих случаях тем, что микро- и макрогаметы созревают в разное время.

Фитомонады широко распространены в наших пресных водоемах.