Эволюция окислительно-восстановительных и концентрационных функций биосферы

Виноградов ставил задачу установить связь повышенного содержания элемента в организме с выполняемой им физиологической функцией.

Ее решение доказало бы, что вовлечение данного химического элемента в обмен веществ организма означает приобретение им новой геохимической функции (1945). Тем самым открывалась возможность для изучения взаимодействий биохимической и физиологической эволюции организмов с биогеохимической эволюцией биосферы.

В 1935 г. по инициативе Вернадского были начаты исследования эволюции окислительно-восстановительных и концентрационных функций биосферы под влиянием эволюции автотрофов. Они продолжались и в последующие годы, а их многолетние итоги были опубликованы в работах Е. А. Бойченко, Л. Н. Захаровой, М. А. Пушевой, Г. Н. Саенко, Т. М. Удельновой и др. Авторы систематизировали и теоретически обобщили данные физиологии, биохимии, а также исторической геохимии об участии отдельных групп микроорганизмов и растений в эволюции этих функций.

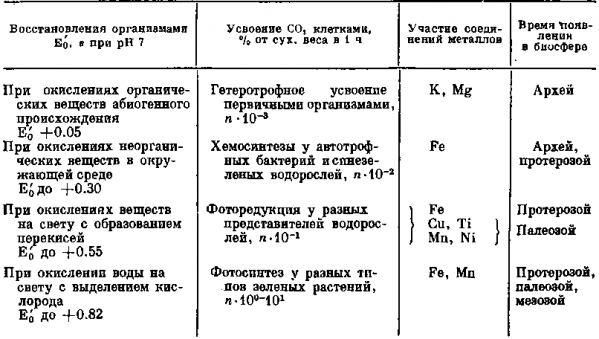

В ряде работ (Бойченко, 1967, 1968; Бойченко и др., 1968, 1972, 1977) были намечены основные этапы эволюции окислительно-восстановительных функций биосферы, связанные с переходом от брожения у анаэробных организмов при низких значениях окислительно-восстановительного потенциала в биосфере к более эффективному окислению в дыхании, в условиях все возрастающего значения потенциала.

Эволюция восстановительных функций (по: Бойченко, Удельнова, Юферова, 1969)

Соавторы пришли к выводу, что «наблюдающееся в эволюции биосферы возрастание интенсивности биохимических функций находится в тесной связи с изменением содержания и форм нахождения в организмах поливалентных металлов, которые шире и чаще используются в обмене, и они наложили яркий отпечаток на эволюцию всех биогеохимических функций» (Удельнова и др., 1979, с. 187). Нарастающее разнообразие обмена веществ у растений и усиление их биогеохимических функций проявилось как в увеличении содержания разных металлов в ферментах, так и в уменьшении доли железа по сравнению с другими металлами.