Биологическая, морфологическая и физиологическая стороны процесса эволюции

Изучение закономерностей прогрессивного развития животных затруднялось прежде всего отсутствием знаний о реальных филогенезах, о генеалогических отношениях организмов, о филогенезе основных органов и систем органов.

По мере того как эволюционная эмбриология раскрывала родственные связи между таксонами, а палеонтология восстанавливала ряды ископаемых форм и проникала в закономерности их эволюционных преобразований, создавались предпосылки для обращения к решению более сложной задачи — к познанию закономерностей прогрессивного развития живого мира. Решающий поворот был достигнут благодаря постановке перед морфологией новой общей цели: познания морфологических закономерностей эволюции. Несомненно, что, формулируя эту цель, А. Н. Северцов имел в виду и проблему прогресса.

Уже в «Этюдах по теории эволюции» (1912) он подразделил филогенетические изменения на прогрессивные и регрессивные, дал определение этих понятий и рассмотрел морфологические критерии прогресса и регресса. Под прогрессом Северцов понимал изменения организации, ведущие к повышению приспособленности. Явления прогресса были дифференцированы им на общий прогресс, или повышение приспособленности целостного организма, и частный прогресс, или изменение одного или нескольких органов. В 1914 г. Северцов сформулировал представление о прогрессе как общем законе эволюции, как сути эволюционного учения и предложил различать биологическую, морфологическую и физиологическую стороны процесса эволюции.

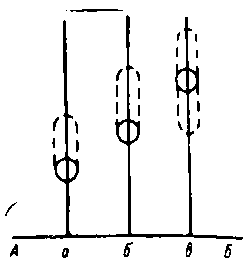

Графическое изображение превращения низшей формы в высшую (по: Фаминцын, 1894).

а, б — исходная форма (кружок) изменяется до высоты, в которую она превратилась (пунктир): в — рассматриваемая форма возникла из более простой (нижний пунктир), а затем дано начало более сложной форме (верхний пунктир).

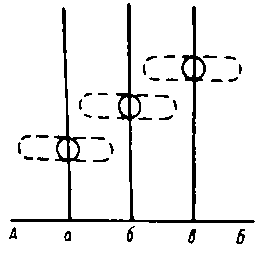

Изображение случая, когда исходная форма не претерпевает ни прогрессивных, ни регрессивных изменений (горизонтальные пунктиры).