Изучение взаимосвязей мутаций и модификаций в процессе естественного отбора

Опыты Полянского и Стрелкова хорошо показали, что адаптивные модификации являются мощным средством адаптации организмов к биотическим факторам среды и дают их носителям полное преимущество в процессе естественного отбора.

Теперь встал вопрос об экспериментальном изучении взаимосвязей мутаций и модификаций в процессе естественного отбора. Такой труд взяли па себя Г. Ф. Гаузе и Н. П. Смарагдова, которые выполнили серию исследований в период с 1938 по 1944 г.

Эти опыты базировались на закономерности об обратной зависимости между приобретенными и врожденными свойствами организмов, установленной Гаузе и Алпатовым (1941): чем сильнее какой-либо признак закреплен генетически, тем меньшей оказывается возможная модификация этого признака при изменении условий среды, и наоборот, чем меньшей является величина генотипической детерминации признака, тем более мощной оказывается величина модификации. Существенно и то, что любой признак или фенотип в целом рассматривался как сложное явление, включающее генотипические и фенотипические компоненты.

Поэтому для понимания механизмов действия естественного отбора и формирования адаптаций одинаково важны как мутации, так и модификации. Это положение было обосновано в многочисленных опытах Гаузе (1939а, 1939б; 1940а, 1940б), Смарагдовой и Гаузе (1939) и Смарагдовой (1940) с пресноводными (Paramecium) и солоноватоводными (Eaplotes) простейшими. В качестве переменных факторов среды были выбраны соленость и растворы хинина. Причем если соленость была естественным фактором, с действием которого простейшие встречались в природе и соответственно выработали способность к созданию адаптивных модификаций, то хинин был фактором, с которым простейшие никогда не встречались в естественных условиях. Эти особенности изменчивой среды и предопределили принципиально различные направления адаптации организмов.

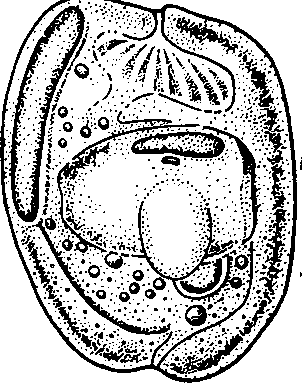

Entodinium vorax, проглотивший бесшипную форму Е. caudatum (форму simplex) (по: Полянский, Стрелков, 1938).