Отбор в меняющихся средах

Еще в дарвиновские времена законы и причины индивидуального развития, и в особенности сравнительное изучение последовательностей онтогенетических дифференцировок у различных организмов, составили важнейший источник для разработки закономерностей и направлений филогенеза.

Вместе с тем слабая изученность преобразований популяций и видов и полный разрыв, существовавший между этими и онтогенетическими исследованиями, служили серьезным препятствием для дальнейшего развитий эволюционной теории. В 20—30-е годы положение в этой области не улучшилось. Более того, именно в это время были предложены понятия «микро-» и «макроэволюция», которыми в ряде работ было выражено стремление узаконить этот разрыв.

Трудно было представить себе, что отбором мелких мутаций, меняющих окраску тела животного, можно объяснить происхождение высших таксонов и органогенез. Еще в 1940 г. Р. Гольдшмидт, сделавший очень многое для изучения механизмов микроэволюции, продолжал утверждать, что макроэволюция идет на базе крупных мутаций, резко меняющих ход онтогенеза. И если такой взгляд опровергался хотя бы тем, что в природных популяциях крупные мутации элиминировались, а в лабораторных условиях часто были нежизнеспособны, то и простая механическая экстраполяция результатов изучения естественного отбора генетико-популяционными методами на весь ход филогенеза не выглядела убедительной. Необходимо было выявить связи между онтогенетическими и генетико-популяционными исследованиями.

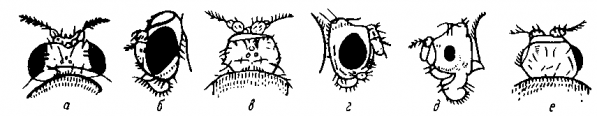

Изменчивость проявления мутации безглазия у мухи дрозофилы.

а,б — головы с нормальными глазами, в—е — мутации безглазия (по: Камшилов, 1939а).