Роль естественного отбора в распространении и в динамике

Роль естественного отбора в распространении и в динамике меланистических форм у хомяков была показана в обширных исследованиях Гершензона (Гершензон, 1945, 1946).

Сравнительный анализ генетического состава популяций Cricetus cricetus из многих районов Украины и Башкирии показал широкое распространение меланистических форм. Гершензон изучил популяции, когда меланисты были «вкраплены» единичными экземплярами до их полного преобладания. Исследовалась пространственная и временная (сезонная и годичная) динамика форм. Анализируя возможные причины поддержания генетического полиморфизма (мутационный процесс, миграции, генетико-автоматические процессы), Гершензон пришел к выводу, что главным фактором является естественный отбор.

В пользу этого свидетельствовали четкие зависимости между наличием меланистических форм в популяции и метеорологическими условиями (температура, влажность), почвенными условиями (чернозем), растительностью (лесостепь) и самой плотностью популяции. Так, во влажных низменных лесостепных районах Украины число меланистов при высоких плотностях популяции достигало 15—30%.

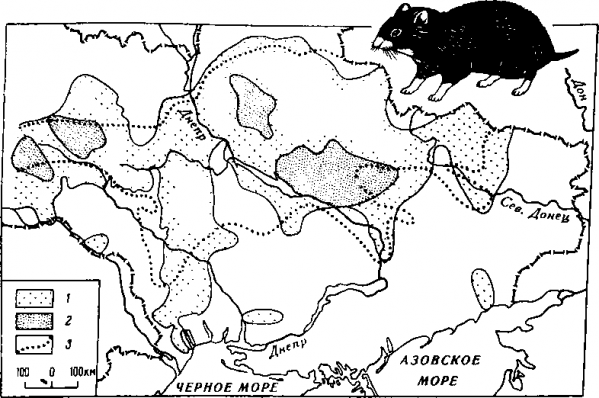

Ареал черных хомяков (Cricetus cricetus) на Украине.

1 — участок со сравнительно невысокими частотами меланнстов; 2 — четыре очага высокой частоты медалистов; 3 — граница лесостепи (по: Гершензон, 1946).

Гершензон изучил случай балансированного полиморфизма, когда в разные сезоны селективным преимуществом обладали различные формы. Количество меланистов возрастало зимой и снижалось летом. Во время зимней спячки они подвергались меньшей гибели. В Башкирии он наблюдал образование популяций, в которой преобладали меланистические формы (90%) (рис. 3). В данном случае произошло преобразование полиморфизма вплоть до возникновения нового мутантного экотипа.

Гершензон дал глубокую эколого-эволюционную интерпретацию генетическому полиморфизму. «... Образование диморфных или полиморфных по данному признаку популяций, где мутационные особи сосуществуют с нормальными — является своеобразным приспособлением вида, направленным к наиболее полному использованию варьирующей среды обитания. В то же время такой адаптивный диморфизм или полиморфизм повышает эволюционную пластичность вида, обеспечивая возможность его быстрой перестройки в случае внезапного изменения среды» (Гершензон, 1946, с. 125). Позднее аналогичная трактовка генетического полиморфизма была дана Добржанским (Dobzhansky, 1953).