Исследование генетического полиморфизма популяций

В конце 30-х годов началась разработка нового важного раздела популяционной генетики — исследование генетического полиморфизма популяций.

Полиморфизм был определен английским генетиком Е. Фордом (Ford, 1940) как устойчивое сосуществование в популяции двух или более морфофизиологически различимых форм. Само это явление было известно уже давно. Однако в 30—40-х годах были выполнены исследования, которые помогли раскрыть механизмы поддержания популяционного полиморфизма. Тимофеев-Ресовский (19406) опубликовал работу, содержавшую результаты многолетних наблюдений за сезонной динамикой черных и красных форм в одной и той же популяции божьей коровки Adalia bipunctata. Из года в год наблюдалась сходная картина: летом лучше выживали черные жуки (доминантные), а зимой красные (рецессивные).

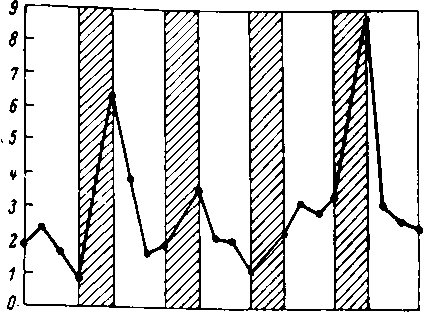

Такой результат был объяснен попеременным действием естественного отбора в пользу то одного, то другого класса особей в зависимости от сезона. Похожие данные были получены Гершензоном (1946) на хомяке Cricetas cricetus. Природные популяции хомяков часто содержат высокий процент меланистов. Черная окраска — доминантный признак, пестрая — рецессивный. В большинстве популяций количество меланистов резко снижалось за лето и очень возрастало за зиму. Тип полиморфизма, связанный с изменением условий среды во времени и пространстве, с существованием вида в различных экологических нишах, был назван впоследствии адаптационным полиморфизмом (Тимофеев-Ресовский и др., 1969).

Снижение частоты черных хомяков (%) в природных популяциях в летний период (не заштриховано) на протяжении пяти лет (по: Гершензон, 1979).

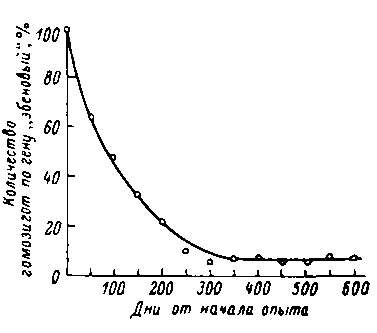

Изменение процента мух, гомозиготных по гену ebony в модельной популяции Drosophila melanogaster (по: Тимофеев-Ресовский и др., 1969).