Норы краснощеких сусликов

В зависимости от характера биотопа соотношение вертикальных и наклонных нор сусликов может быть весьма различным.

На возвышенных участках, склонах, в колках и на приколочных участках соотношение вертикальных и наклонных нор было в среднем примерно одинаковым. При этом нередко встречались участки с преобладанием вертикальных нор. Незначительна разница в соотношении вертикальных и наклонных нор также на целинных участках, используемых под выпас, на выровненном месте (совхоз Завьяловский).

В то же время на низинных участках, особенно между возвышенностями, явно преобладали наклонные норы — в среднем 88,7%. Это дает основание полагать, что такие участки используются сусликами в основном как временные, куда они переселяются на весну и лето, находя здесь более сочный корм. Но для залегания в спячку эти участки суслики используют гораздо меньше, чем более возвышенные участки и склоны. Аналогичное явление наблюдалось в Каменском районе Алтайского края.

Разреженные колки, заселяемые сусликами в периоды высокой численности (Тогучинский район Новосибирской области). Фото О. А. Иванова.

Целинный участок, используемый под выпас— обычные места обитания краснощекого суслика. Фото О. А. Иванова.

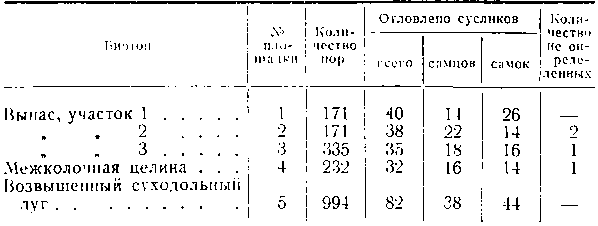

На одногектарных площадках сусликов отлавливали в мае — начале июня до выхода -молодняка на поверхность.

Помимо непахотных земель поселения краснощекого суслика (сезонные или постоянные) отмечаются также на пахотных землях: посевах зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, сахарной свеклы, многолетних трав, конопли и т. д., а также на шарах.

Численность сусликов по результатам отлова капканами на одногектарных площадях (окр. Завьялова н Доронино)

Естественно, что среди участков, занятых под культуры, наибольшая плотность сусликов наблюдается на посевах многолетних трав. На обследованном 5 июня участке люцерны второго года пользования в Завьялавском совхозе на 1 га в среднем насчитывалось 133 норы (вертикальных— 32 и наклонных—101).

На шести обследованных посевах пшеницы и ячменя число нор сусликов в период с 25 мая по 6 июня составляло от 2,5 до 87 на 1 га. Причем отдельные норы располагались на расстоянии 300 м от края поля.