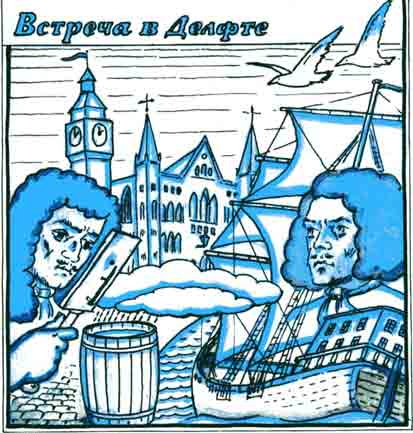

Встреча в Делфте

- 30.09.2010

Встреча в Делфте

Летом 1697 года молодой русский царь Петр I приехал с группой приближенных лиц и мастеровых в Голландию, чтобы познакомиться с военно-морским делом, да и вообще присмотреться к европейским новшествам, и что полезно для России — перенять.

Гости из Москвы расположились на корабельной верфи близ Амстердама. Человек десять, во главе с самим Петром и Александром Меншиковым, не мешкая, взялись плотничать; других определили кого к парусному делу, кого в матросы, кого мачты ладить. Царь старался не выделяться, чтобы не привлекать внимания зевак. Ходил, как и все тамошние рабочие, в белых холщовых брюках и красной фризовой куртке (название этой ворсистой шерстяной ткани пошло, видимо, от фризов — древнего народа, обитавшего на берегу Северного моря). Но местные жители очень скоро дознались, что среди плотников из Московии находится русский царь. Узнавали его издалека: непомерно высокий рост выдавал Петра, что называется, с головой.

Русские работали на голландской верфи споро. Заложив для Петра фрегат, уже недель через девять спустили его на воду.

Царь между тем не только плотничал. Он интересовался всякими редкостями, посещал кунсткамеры (потом он заведет в новой столице России свою кунсткамеру, ее здание по сей день украшает набережную Невы), осматривал фабрики, госпитали, присутствовал на операциях и слушал лекции анатомов, забирался на вышку обсерватории, встречался с выдающимися учеными.

В мае 1698 года Петр отбыл из Гааги на яхте в небольшое путешествие по рекам и каналам Голландии. Дойдя по одному из рукавов Рейна до окрестностей Делфта, царь велел пристать к берегу и попросил, чтобы пригласили к нему на яхту одного из жителей города Антони ван Левенгука.

В ожидании приглашенного Петр любовался лежащим перед ним городом, с его каналами и добротными кирпичными домами, с двумя устремленными в небо готическими кирхами. Современный турист, попав в Делфт, увидит его почти таким же, каким он был в ту пору, когда им любовался Петр. Завидное для города постоянство!

Делфт только с виду мог показаться этаким окаменевшим музеем. В XVII веке он стал одним из центров европейской научной мысли. Здесь было открыто интересующее нас микробное царство. И открытие это связано с именем коренного делфтца Левенгука, которого поджидал в майский день 1698 года на своей яхте русский царь...

Антони ван Левенгуку в те дни уже минуло шестьдесят шесть лет. Был он недоверчив и необщителен. Лишь немногим из близких друзей он позволял рассмотреть в свой микроскопиум открытых им зверюшек.

Но царь есть царь, его приглашение не отклонишь, даже если он правит чужой далекой страной. И Левенгук, прихватив с собой . несколько микроскопиумов, пробирки и препараты для показа, не мешкая, отправился на яхту. Не сохранилось достоверных сведений о том, сколько длилась беседа царя с ученым и какие из своих открытий Левенгук продемонстрировал царю. Бесспорно лишь то, что Петр был первым русским, узревшим «зверюшек» — так именовал голландец открытых им микробов. Левенгук мог показать их именитому гостю в тоненькой пробирке с водой либо в белом налете, соскобленном с собственных зубов. Писали также, что Левенгук будто бы продемонстрировал Петру «круговорот крови в хвосте угря». Дело в том, что Левенгук в одно время с итальянцем Марчелло Маль-пиги открыл капилляры — тончайшие кровеносные сосуды.

Петру удалось приобрести у Левенгука несколько микроскопиумов. Тут голландец, не поступавшийся своими принципами, допустил большое послабление: он никому, даже самым близким друзьям и знатным особам, не дарил и не продавал свои линзы. В свою очередь и царь отступил от этикета. Коронованные особы подавали руку людям простого звания разве что для поцелуя, в знак особой милости. А Петр, прощаясь с Левенгуком, пожал ему руку и поблагодарил за предоставленную ему возможность увидеть столь много поразительного и полезного...

В 1716 году в России появился первый отечественный микроскоп. Смастерили его в Санкт-Петербурге в придворной мастерской. Левенгук после встречи с Петром еще четверть века продолжал шлифовать линзы и, выискивая с их помощью новых и новых «зверюшек», слал в Лондон длинные письма о своих находках. Их там набралось, левенгуковских писем, в Королевском обществе, до трехсот. Обнародованы не все. И время от времени исследователи извлекают из них какие-нибудь подробности, повергающие в изумление ученый мир.

Первый охотник за микробами — так назвал Левенгука ученый и писатель Пол де Крайф — скончался в родном Делфте на девяносто первом году жизни. Весьма редкое для того времени долголетие. В Европе тогда разгуливали без всяких помех чума, оспа, холера. Как и все тогдашние ученые, Левенгук не подозревал, что возбуждают эти болезни «зверюшки», принадлежащие к открытому им царству невидимок.

Лежа на смертном одре, он послал за своим другом Гугли, хорошо владевшим латынью, и попросил его перевести с голландского и послать в Лондон два письма, содержащих последние наблюдения над микробами. Гугли, отправляя письма в Королевское общество, сделал приписку: «Я посылаю вам, ученые милорды, этот последний дар моего покойного друга в надежде, что вам приятно будет услышать его заключительное слово».

Царь Петр I, теперь уже император всероссийский, пережил своего делфтского приятеля всего лишь на два года. И возможно, только нынешним ученым-медикам ведомо, кто из обитателей третьего царства причастен к ранней смерти императора.

Антони ван Левенгук принадлежал к сословию бюргеров. В разные времена понятию «бюргер» придавали разное значение, часто довольно пренебрежительное. Между тем немецкое слово «бюргер» означает всего-навсего «горожанин». Ну, имеется в виду, наверное, солидный горожанин, имеющий дело и дом. Родня и соседи Левенгуков держали лавки, варили пиво, выделывали керамическую посуду, плели корзины.

Антони рано лишился отца. Мать отдала мальчика в школу, надеясь, что, закончив учение, он сможет стать чиновником. Но как видно, юного Левенгука такие планы не устраивали. В шестнадцать лет, не доучившись, он уехал из родного Делфта в Амстердам, где нанялся учеником приказчика к торговцу мануфактурой.

Возвратясь через пять лет домой, молодой Левенгук женился и открыл собственную лавку. Торговал сукном и всяким мелким товаром — галантереей. Удачлив или неудачлив он был как лавочник — про то мало известно. Скорее всего в убытке не был, держал ведь лавку почти всю жизнь, значит, не разорился.

Внешне он оставался всегда таким же бюргером, как и другие делфтцы. Но только внешне. Ибо главным увлечением его жизни стали наблюдения в таинственном мире, который он открыл при помощи увеличительных стекол, какие никто, кроме него, выделывать не умел. Это занятие не принесло ему ни гульдена дохода, но оно стало наипервейшим для него на всю жизнь.

Каким же образом делфтский лавочник встал в один ряд с крупнейшими учеными? Ведь он и школу не закончил. Он не знал латыни, на которой издавались в его время все научные книги. Владел лишь родным голландским, который иные ученые мужи свысока называли языком лавочников и землекопов. Писали, да и теперь пишут, что Левенгук изобрел микроскоп. Да и сам он это утверждал. Однако микроскоп изобрели до него. Он никогда и в руках не держал этот оптический прибор. Так что же — присочинил? Такое напрочь исключается, безупречная честность Левенгука не подлежала и не подлежит сомнению. Устройство, им придуманное, не похоже на микроскоп...

Образования он не имел, научных книг, по незнанию латыни, не читал, микроскопом не пользовался... Самоучка в самом, так сказать, чистом виде. Самоучки могут совершать интереснейшие открытия, но лишь случайно, невзначай... Левенгук и тут ни с кем не схож. Его открытие не назовешь случайным, ибо оно — результат долгих лет упорного труда...

Чтобы узреть обитателей третьего царства, надобно обострить, усилить наше зрение ну хотя бы раз в триста. Для начала вполне сгодится школьный микроскоп. Сознайтесь, вы относитесь к нему без особого почтения, несколько свысока. В эпоху электроники, лазеров и космических ракет он представляется вам такой же обиходной вещью, как шариковая ручка. Но ведь и до шарика, который непрерывно подпитывается, обволакивается пастой, непросто было додуматься. Стило, перо гусиное, перо стальное, перьевая ручка с резиновым баллончиком, заполненным чернилами. Вон сколько предшественников у шариковой ручки. Теперь только люди постарше могут припомнить чернильницы-непроливайки, которыми они пользовались в классе.

А что придет на смену шарику? Поди знай...

Ну. а микроскоп? Кто, где, когда его изобрел?

Вопрос вроде бы из простенькой викторины. Но попытайтесь — даже при помощи энциклопедии — дать на него ответ. Враз запутаетесь, как запутался было я, решив, что ответ должен быть кратким и однозначным, как в таблице умножения: первым увидел микробов Левенгук, стало быть, он и первый микроскоп смастерил.

Микроскоп, как известно, прибор, многократно увеличивающий разные объекты благодаря сочетанию в нем линз — отшлифованных особым образом стекол. («Линза» — от латинского «ленс» — «чечевица»; оптические двояковыпуклые стекла в самом деле схожи с чечевичным зерном.) Линзы шлифуют из особого стекла, которое должно быть очень чистым, беспримесным. В глубокой древности, когда люди еще не знали стекловарения, умельцы шлифовали драгоценные и полудрагоценные камни, например, горный хрусталь. Как думают археологи, такие линзы выделывали в Ассирии. Для какой цели? Скорее всего для украшения, для забавы. Древние греки и римляне, те уже знали, что линзы увеличивают окружающее. Римский император Нерон смотрел бои гладиаторов, пользуясь отшлифованным драгоценным камнем смарагдом.

В XIII веке нашей эры появились первые очки. Смастерили их в Италии, где шлифовальщики научились выделывать пригодные для этой цели плоско-выпуклые стекла. В последующие времена пробовали вставлять очковые стекла одно над другим в подзорную трубу, чтобы получить большое увеличение и приближение предметов. Но — без заметного успеха.

В начале XVII века Галилео Галилей создал телескоп. Работая с ним, он однажды случайно удлинил расстояние между линзами и, наведя трубу на окно, увидел сидящую на стекле муху гигантских размеров. Получилось что-то вроде микроскопа. Однако земные твари мало занимали Галилея. Он установил линзы так, чтобы получше разглядеть и понять происходящее на небосводе. И Галилей углядел много такого, что ошеломило его современников: поверхность Луны оказалась покрытой горами, изрытой кратерами; у Юпитера обнаружились четыре спутника.

Но телескоп есть телескоп. А как же с микроскопом? Предполагают, что прамикроскоп, предок нынешнего, создан в начале XVII века современником Галилея, немецким физиком Дребелем. На дошедшем до нас рисунке микроскоп Дребеля имеет вид трубы, поддерживаемой над круглой подставкой двумя лапками какого-то, возможно фантастического, зверька. В том же веке, немного позднее, другой немецкий ученый, монах иезуитского ордена Афанасий Кирхер, смастерил «блошиное стекло». То была попросту лупа. Строение блохи Кирхер мог в нее хорошо разглядеть. Видел он также в загнившем мясе «червячков».

Афанасий Кирхер высказал мнение, что заразные болезни вызываются живыми существами. Поразительную для того времени догадку он попытался даже проверить. При помощи своего «блошиного стекла» он исследовал содержимое гнойных пузырьков, возникающих на теле

больного оспой. Идея была хорошая — узреть «червячка», вызывающего болезнь, уносившую сотни тысяч человеческих жизней. Но не мог знать ученый монах, что возбудитель оспы мельче бактерий и что узреть его удастся при помощи самых сильных микроскопов, со всякими ухищрениями, лишь этак через два с половиною века. И мог ли дерзкий монах предугадать, что наука XX столетия полностью избавит человечество от оспы?..

В эпоху Возрождения в Европе объявились ученые, которые считали исходным пунктом познания окружающего мира наблюдение, опыт. Они доверяли не умозаключениям, а тому, что сами узрели, вычислили, добыли в ходе опытов. Новая наука рождалась, преодолевая мертвящий гнет тогдашней церкви, преследовавшей всякое проявление вольнодумства. Но задержать развитие новой науки стало уже невозможно.

Вкусив сладость истинного познания, основанного на опыте и наблюдениях, исследователи оповещали мир о новых и новых открытиях.

Новой науке постоянно требовались и новые методы исследования. Галилей устремил трубу своего телескопа в небо. Но требовались такие инструменты, чтобы получше разглядеть, понять дела земные. Отсюда — многочисленные попытки создать прибор, усиливающий зоркость человеческого глаза.

Есть такая притча. Дети, играя очковыми стеклами, наложили их одно на другое. И увидели, что под двумя стеклами песчинки сделались преогромные. Так родилась будто бы идея микроскопа.

Притча отражает настойчивое, диктуемое временем стремление создать совершенный оптический прибор. И эта настойчивость давала свои плоды. Историки науки особенно выделяют микроскоп, созданный современником Левенгука Робертом Гуком. Выдающийся английский естествоиспытатель Роберт Гук занимался многими науками. Был он еще и неутомимый изобретатель. Он усовершенствовал барометр, придумал прибор для измерения силы ветра и многие другие устройства. Особенную известность получил микроскоп Гука, более совершенный, нежели микроскопы его предшественников. Главным его новшеством было искусственное освещение. От масляной лампы, установленной на особой приставке, лучи через стеклянный шар с водой попадали на линзу. Гук также вставил в микроскоп третью линзу, что сделало изображение более отчетливым.

Как и все первые микроскописты, Роберт Гук тащил на предметный столик все, что попадало под руку. В результате появлялись записи наблюдений, которые он нумеровал и впоследствии напечатал в своей книге с длинным названием «Микрография, или некоторые физиологические описания мельчайших телец при помощи увеличительных стекол». «О кончике острия маленькой иглы», «О тонком батисте», «О песке в моче», «О блохе». Таковы некоторые из наблюдений Гука-микро-скописта. Но наибольшую известность принесло ему наблюдение над растительной тканью. Изучая в микроскоп тонко срезанный кусочек пробки, Гук обнаружил, что срез пронизан порами, по форме напоминающими пчелиные соты и образующими шестигранные клетки. Таким образом, Гук первым увидел, что растительная ткань состоит из ячеек, клеток. Правда, Гук разглядывал не живую клетку, а лишь ее оболочку: ведь пробка — это мертвая ткань. Но с его легкой руки термин «клетка» закрепился в науке.

И в Англии, и в Голландии, и в Германии, и в Италии в ту эпоху было немало первых микроскопов. Но самый первый среди них назвать затруднительно. Конструирование микроскопов одно время стало модным занятием. Многие относились к этому прибору как к игрушке. Среди них были не только невежды. В 1647 году астроном Гевенице писал: «Микроскоп, который обычно называют комариным стеклом, показывает маленькие тельца и едва заметных зверьков в величину верблюда и слона, так что это вызывает большое удивление и служит забавой». Курьезы случались и в следующем, XVIII веке. Во дворце английского короля Георга III каминным украшением служил серебряный микроскоп, украшенный скульптурными фигурками. Но король есть король, что с него возьмешь... А вот изумления достойно, что знаменитейший ботаник, автор «Системы природы» Карл Линней, считал микроскоп никчемной игрушкой. Живший в ту же эпоху, что Георг III и Карл Линней, Франсуа Вольтер, философ, писатель, историк, пренебрежительно заявлял, что микроскописты занимаются «рассматриванием пятен в собственных глазах»...

Однако нам пора вернуться к Антони ван Левенгуку. Линзы вначале, как мы видели, были его побочным увлечением. Такие увлечения, прямо не связанные с основной профессией человека, свойственны были людям во все времена. Смотришь, математик весьма недурно играет на скрипке; ткачиха по вечерам поет в хоре; инженер разводит аквариумных рыбок; юрист собирает редкие книги по искусству; токарь по металлу вырезывает смешные фигурки из дерева. О любителях, собирающих почтовые марки, уже не говорю: и стар и млад одержим этой страстью.

Не хлебом единым жив человек. Не каждый довольствуется тем занятием, что дает ему пропитание. Но и побочное занятие, если оно прочно, требует постоянства, упорства и терпения. Левенгук обладал этими качествами в полной мере.

В его жизнеописании есть пробелы. Мало что известно о событиях, происходивших в первые десятилетия по возвращении Левенгука из Амстердама. Женат был дважды, первая жена умерла рано. Рождались и умирали дети. Он не только торговал, но какое-то время служил — состоял в своем городе «хранителем служебной палаты», а попросту сказать — топил зимой печи, убирал мусор, на ночь запирал здание городской управы, утром отпирал. Сей пост он занимал и в ту пору, когда в Делфт пожаловал царь Петр. Неясно, по какой причине Левенгук состоял в такой скромной должности. Нужду он вряд ли испытывал.

Левенгук шлифовал линзы и пользовался ими для самых разных наблюдений. Это занятие поглотило его целиком. Шестьдесят с лишним лет колдовал он со своими стеклышками, прослыв среди бюргеров немного тронутым, чудаком. Днем он сидел в суконной лавке, а вечера и часть ночи посвящал линзам.

Вообще-то выделка увеличительных стекол была распространена в Голландии и вовсе не считалась праздным занятием. Хорошим шлифовальщиком считался умерший молодым отец Антони. Каждый лавочник имел увеличительное стекло, с помощью которого легко обнаружить изъян в штуке сукна, в коже тонкой выделки, из которой шьют дорогую обувь, в керамической посуде. Для таких целей достаточно стекла, дающего десятикратное увеличение.

Но Антони ван Левенгук с самого начала, с молодых лет, задумал: его линзы должны быть не просто хорошими, а лучшими из лучших. Он своего добился! Один из его биографов писал, что Левенгук развил в себе «почти сумасшедшее пристрастие к шлифованию увеличительных стекол». И достиг в деле этом немыслимого совершенства. Лет двадцать никто ничего не знал о его линзах и об открытиях, которые он с их помощью совершал. А он за эти годы многое постиг. От старых оптиков перенял некоторые приемы обтачивания и шлифовки стекол; у алхимиков выведал способы выплавки металлов, научился выделывать вещи из серебра и золота.

В Англии в XVII веке возникло научное общество, точнее, кружок под необычным названием «Незримая академия». Опасаясь преследований за вольнодумство, участники «Незримой академии» собирались тайком. Отсюда и название кружка. Однако во второй половине века «академия», получив титул Королевской, признана была официально и доныне существует под названием Лондонского Королевского общества. Именно это Общество, в которое входили в числе других ученых Исаак Ньютон, Роберт Бойль и Роберт Гук, первым признало достоверными наблюдения безвестного чудака из Делфта и обнародовало часть его писем, в которых увиденное им излагалось.

А начиналось все так. Как ни уверен был в себе Левенгук, он, возможно из гордости, боясь отказа или насмешек, не решался обратиться в научное общество. Помог случай. В Делфте жил молодой исследователь, который относился к Левенгуку серьезно, не считал его чудаком. Это был Ренье де Грааф. Несмотря на свою молодость — Грааф умер в возрасте тридцати одного года, — он достиг известности, выпустив в свет два трактата — о мужских и женских органах, «служащих для размножения». Лондонское Королевское общество избрало Граафа своим членом-корреспондентом.

В знак особого благорасположения к молодому ученику Левенгук однажды разрешил Граафу пользоваться одним из своих микроскопиумов — этим поистине волшебным глазом. То, что увидел Грааф, буквально потрясло его. И он немедля написал в Лондонское Королевское общество: «Попросите Антони Левенгука сообщить вам о своих открытиях». Джентльмены из Общества исполнили просьбу своего члена-корреспондента. В ответ пришло пространное письмо на голландском языке с длинным названием: «Перечень некоторых наблюдений, сделанных с помощью микроскопа, изобретенного мистером Левенгуком, относительно строения кожи, мяса и т. д., жала пчелы и т. д.».

Письмо Левенгука, переведенное на латынь, поразило ученых из Королевского общества. Послание было необычно и по форме, и по содержанию. Некоторые мысли голландца могли только позабавить искушенного читателя, до того они казались наивными. Но к наблюдениям Левенгука в Лондоне отнеслись серьезно. Секретарь Королевского общества — им был Роберт Гук — поблагодарил Левенгука и выразил надежду, что за первым сообщением последуют другие.

И они последовали. На протяжении полувека голландец регулярно отправлял в Лондон письма, в которых точнейшие наблюдения перемежаются восторгами по поводу увиденного и разнообразными отвлечениями. Часть его писем опубликована в обширном труде, изданном на латыни: «Тайны природы, открытые при помощи микроскопа». На титульном листе книги изображена в виде аллегорической женской фигуры царица знаний философия, указующая скипетром внимающим ей людям на природу, тайны которой ныне открыты всем...

О чем же идет речь в «Тайнах природы»?

Трудно даже перечислить объекты, которые исследовались Левенгуком, и темы, им затрагиваемые. Органы размножения лягушек, строение кожицы пшеничного зерна, птичьих перьев, мухи, комара, клеща, стрекозы, блохи, вши... Жадный интерес первооткрывателя ко всему, что его окружает и что недоступно для невооруженного глаза. Вот попал в поле его зрения головастик: «Когда же я приступил к исследованию хвоста головастика, то это зрелище по доставленному им наслаждению превышало все, что я видел до сих пор своими глазами; ибо тут больше чем в 50 местах я обнаружил круговращение крови».

Все увиденное Левенгук не только описывал, но и весьма тщательно и точно зарисовывал. Как устрашающе, например, выглядит на его рисунке жало комара. О его трудолюбии и терпении можно судить хотя бы по такой цифре: им описаны и зарисованы части и органы более чем двухсот видов растений и животных.

Удивительный самоучка не просто разглядывал через свои стеклышки, описывал и зарисовывал все, что под руку попадалось. Он размышлял и нередко делал открытия, которые сделали бы честь умудренному опытом ученому. Потратив многие часы на изучение тлей, он с изумлением обнаружил у этих насекомых девственное бесполое размножение. Он проследил, как самки рожали весной десятки живых насекомых, которые все были самками и которые, в свою очередь, рожали тоже только самок. «Это сделанное мной открытие показалось мне более удивительным, чем какое-либо предыдущее», — писал Левенгук.

В последующие эпохи достоверность этого замечательного наблюдения была подтверждена.

И еще одно открытие. Левенгук первый увидел в семенной жидкости человека и зарисовал сперматозоиды — мужские половые клетки и дал им название «анималькулы» — «зверьки». После того Левенгук находил анималькулы в семенной жидкости собаки, кролика, петуха, стрекозы, неизменно поражаясь огромному количеству этих «зверьков». После открытия Левенгуком сперматозоидов в XVII—XVI11 веках развилось воззрение — анималькулизм, согласно которому в мужских половых клетках содержится уже готовый организм и дальнейшее его развитие сводится лишь к увеличению в размерах. Многие десятилетия понадобились науке, чтобы доказать, что лишь после слияния сперматозоида с женской половой клеткой — яйцом начинается развитие зародыша.

Как ни замечательны все эти наблюдения голландского самоучки, не они создали ему непреходящую славу. Строение блохи или комара описывали и предшественники Левенгука, и его современники, обладавшие микроскопом. Он же увидел, открыл то, чего никто в ту пору узреть не мог. Ибо Левенгук обладал таким оптическим устройством — назовем его так, — какого не имел ни один тогдашний исследователь во всем свете.

Наибольшее увеличение, которое давал микроскоп Кирхера, — в сто раз. Микроскоп Роберта Гука позволял добиться увеличения в сто пятьдесят раз. А лучшие линзы, отшлифованные Левенгуком, увеличивали предметы до трехсот раз! В микроскопе — две, а то и три линзы. Левенгук пользовался лишь одной линзой. Мы бы назвали это лупой. Однако попробуйте в магазине, где торгуют оптикой, купить трехсоткратную лупу! Вам скажут: «Таких не бывает, современные лупы дают увеличение не более чем в пятьдесят раз. Надо больше — приобретайте микроскоп, он увеличивает в две тысячи раз, а электронный позволяет получить изображение, увеличенное в сотни тысяч раз».

Линзы Левенгука — крохотули с булавочную головку. Как он их шлифовал? Он никому об этом не рассказывал. И он не желал никого учить своему ремеслу, возможно, потому, что жалко было тратить время.

Не так просто было и пользоваться линзой, диаметр которой едва превышал 3 миллиметра. Д. С. Рождественский, советский физик, академик, так отзывался об оптике Левенгука: «Вы можете себе представить ужасное неудобство этих линзочек. Объект вплотную к этой линзе, линза вплотную к глазу, носа девать некуда!»

Левенгук вставлял свою линзу-крохотулю в оправу. Чаще всего это была медная дощечка с рукояткой. Но для самых лучших своих линз он делал серебряные оправы. Пишут, что один из его микроскопиумов был даже из золота. Оправы он делал сам, не зря же учился у алхимиков работать с металлами...

И вот настал этот день! Левенгуку пришла в голову мысль рассмотреть в один из своих микроскопиумов (он вставил в него новую, только что отшлифованную линзу) каплю воды. У него на дощечке микроскопиума, на уровне линзы, была укреплена игла. На нее он насаживал то яйцо тли, то блошиную ножку, то жало пчелы, то мушиные мозги. На этот раз он надел на иглу тоненькую стеклянную трубочку, в которой содержалось капли две воды, взятой из бочки, стоявшей возле дома.

То, что он увидел, приблизив правый глаз к линзе, так потрясло его, что он, обычно сдержанный, закричал дочери, возившейся во дворе: «Поди скорей сюда! Тут маленькие зверьки. Они плавают, играют!»

Так Левенгук открыл царство микробов. Никто из его современников не смог сделать этого открытия. Просто случай тут бы не помог, надо было иметь «волшебный глаз» чудаковатого голландца. Колумб открыл Америку. Лавочник из Делфта открыл не континент, а целый мир, невидимый до того .человеку.

При всем своем простодушии, наивности, Левенгук был человек здравомыслящий и осторожный. Он не поддался первым восторгам и не стал немедля извещать Лондонское Королевское общество о своем новом и, как он сразу понял, чрезвычайном открытии. Надо еще и еще раз все это проверить.

Он настоял воду на сенной трухе и рассмотрел взятую в пробирку каплю желтого настоя. Ого! Тут этих зверьков едва ли не больше, нежели в воде из бочки. Но как попадают малые создания в дождевую воду? Падают из облаков вместе с дождем? Не может такого быть! Он тщательно вымыл и вытер стакан, затем подставил его под сток, по которому дождевая вода сбегала с крыши дома. Набрал из стакана каплю в трубочку, водворил ее на острие иглы, заглянул в линзу. Да они тут как тут, эти зверьки!.. Однако дождевая вода могла смыть их с крыши?! Он вымыл фарфоровое блюдо и, выйдя на дождь, поставил сосуд на высокий ящик: так ничто постороннее, кроме дождевых струй, на блюдо не попадет. Первую воду для верности слил, а из второй порции взял каплю в трубочку и — под линзу. Ага, вода чиста, зверьки с неба не падают!.. Воду из блюда между тем он не слил, а проверял ее день за днем. И вскоре обнаружил, что в ней начали сновать уже знакомые ему создания.

А только ли в воде живут все эти крохотули? И он решил — придет же в голову такая фантазия! — рассмотреть налет, залегающий между зубами. О, да их тут еще больше, чем в воде! Левенгук писал потом, что во всей Голландии не наберется столько жителей, сколько у него во рту «живых зверьков».

Вот теперь уже можно писать в Лондон!

Письмо прочитали в ученом собрании. Левенгуку верили в Королевском обществе, зная, что он честен, точен. Но смотрите, что он пишет: даже в капле перечного настоя содержится без малого три миллиона крошечных живых созданий! И некий ученый муж заявляет.