Кто первее?

- 30.09.2010

Кто первее?

На примере пеницилла хризогениум мы видели, что микробы, как никакие другие живые создания, способны к мутациям, к изменчивости, закрепляемой в потомстве. Человек научился этим пользоваться.

В медицинской практике опасных микробов стараются ослабить, лишить способности размножаться. Но тот микроб, которого пытаются укротить антибиотиками, с некоторых пор перешел к активной обороне. И пошла война. Конца ей пока что не видно.

Исследователи, что ни год, выискивают в необозримом третьем царстве сотни новых антибиотиков. Куда столько? Ведь и так в мировом каталоге этих веществ что-то около шести тысяч. Используются же в медицинской практике не более ста антибиотиков. К чему тогда продолжать стоящие дорого поиски?

Ведь наука не ставит, да и не может ставить перед собой неразрешимую задачу — изничтожить все болезнетворные микроорганизмы. Современные взгляды на природу исключают постановку подобных задач.

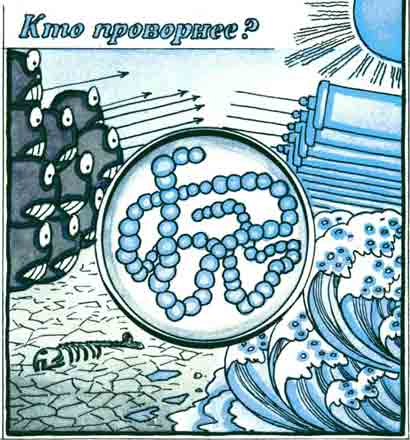

Иное дело — обезопасить род людской, животный и растительный мир от вредоносных обитателей третьего царства, держать их в узде. Но и эта цель еще далеко не достигнута. Противник оказался более изворотливым, чем предполагалось.

50-е годы были золотым веком антибиотиков. Пенициллин и стрептомицин свели больничные, послеоперационные заражения почти на нет. Единичные случаи относили за счет недосмотра медиков. Казалось, что стафилококки и их сообщники, вызывающие газовую гангрену, столбняк, общее заражение крови, подавлены прочно; не стало опасно для жизни воспаление легких.

Битва выиграна, мечта Александра Флеминга, которую он вынашивал со времен первой мировой войны, осуществилась!..

Но в последующие годы все чаще и чаще стали случаться неудачи. Врачи вдруг оказались бессильны перед газовой гангреной или крупозным воспалением легких. А между тем семейство антибиотиков пополнялось новыми, более мощными препаратами. Но и они довольно скоро начинали давать осечки.

Микробы, которых человек надумал обезвредить с помощью антибиотиков, пользуются теми же приемами, что и врачи,—обезвреживают применяемые против них препараты! Ну надо же! Пуля, выпущенная во врага, не достигнув цели, сворачивает в сторону либо теряет силу, оказываясь на излете.

Как все это происходит?

Антибиотики действуют на клетку болезнетворного микроба по-разному. Пенициллин разрушает его оболочку, препятствуя таким образом делению клетки. Стрептомицин и тетрациклин выводят из строя рибосому — клеточный органоид, производящий белки. Некоторые антибиотики убивают, растворяют клетку враждебного микроба, другие лишь тормозят ее деление, не давая ему, возбудителю, распространяться в организме человека. Антибиотики разнообразны и по своему химическому составу, и по характеру действия. Но при всем их различии они должны поражать только возбудителя инфекции, будучи безвредными для больного. Но ведь и строение клетки человека и микроба, и процессы обмена веществ, в ней происходящие, сходны! Да, так. Но видимо, различия, едва уловимые, чуть-чуточные, есть. И они делают возможным подыскание антибиотика, смертоносного для болезнетворного микроба, но безвредного для высшего организма. Пенициллин, будучи разведен в пропорции одна частица препарата на восемьдесят миллионов частиц воды, подавляет размножение стафилококков, но безвреден для тканей человека. Встречаются люди, плохо переносящие пенициллин. Чтобы их выявить, делают пробу, вводя больному малую дозу лекарства...

Болезнетворные микробы, защищаясь от антибиотиков, словно бы копируют приемы атакующих. Мы уже знаем, что все биохимические реакции в живой клетке направляются, регулируются ферментами. Так вот, выяснено, что у микробов, устойчивых к антибиотикам, образуется фермент, способный переводить антибиотик в неактивную форму, лишать его убойной силы.. Любопытно, что такое оборонительное оружие в виде фермента может быть синтезировано в микробной клетке загодя, впрок либо в момент нападения, атаки антибиотика. Тут антибиотик как бы провоцирует гены устойчивости, имеющиеся в микробной клетке, и они дают команду изготовить защитное оружие — фермент.

Второй случай. Многие антибиотики, вторгаясь в клетку враждебного микроба, связывают, лишают активности его белковую молекулу, представляющую наибольшую опасность. Эта молекула — мишень для атакующего. Но встречаются неуязвимые микробы, антибиотик оказывается неспособным обезвредить их.

Третий случай. Выявлены болезнетворные микробы, которые не просто устойчивы к антибиотику, например к стрептомицину, но хорошо растут, быстро размножаются лишь в его присутствии! Тот самый белок, который мишень для антибиотика, способен нормально функционировать лишь в обнимку со своим противником! Ну это уже настоящий оборотень, такой микроб!

Есть в микробном царстве и другие, не менее хитроумные приспособления. Дьявольская, непостижимая изворотливость! Врачи, микробиологи, биохимики должны быть все время начеку. Что мы и наблюдаем. Как же сохранить активность антибиотиков? Как сохранить их способность обездвиживать, связывать по рукам и ногам столь изменчивых микробов, лишать их способности быстро размножаться и поражать клетки человека?

Поиски ведутся в разных направлениях. Одно из них — изыскание новых разновидностей тех антибиотиков, которые уже известны науке. Изучаются особенно тщательно актиномицеты — те самые лучистые грибки, которые прославились как производители стрептомицина и тетрациклина. Из самых разных областей страны, а также из-за рубежа Институт антибиотиков получает образцы почв. Из этих образцов выделяют чистые культуры грибков, а затем проверяют их способность продуцировать антибиотики. Если окажется, что полученный препарат еще не опробован, неизвестен болезнетворным микробам, то медики вводят его в лечебную практику.

Еще один путь — создание полусинтетических антибиотиков. К естественному пенициллину, скажем, присоединяют препарат, полученный химиками. Получается лекарство, подавляющее некоторых бактерий, которые, возможно, до поры до времени не смогут обезвредить такой гибрид. Полусинтетическими пенициллинами лечат некоторые болезни, вызванные устойчивыми к обычному антибиотику стафилококками.

Кроме того, наука стремится расширить круг микроорганизмов, способных выделять антибиотики. Поиск ведется не только на суше, но и в Мировом океане, изобилующем одноклеточными водорослями и многими другими созданиями, зачастую вовсе неизученными.

Наука вводит в бой все новые и новые силы, стремясь одолеть быстро меняющих обличье болезнетворных микробов. Но всегда ли человек действует осмотрительно, пользуясь антибиотиками? Специалисты считают, что по крайней мере в пятидесяти случаях из ста антибиотики назначаются врачами без должных к тому оснований. Хуже того. Бывает, что, почувствовав недомогание, человек без ведома врача решает попринимать антибиотики. Самолечение, довольно распространенное, — дело весьма вредное, особенно когда больной превращает себя в подопытного кролика, назначая себе сильные и не всегда безопасные средства.

Как прекрасно было бы, если бы каждый из нас твердо придерживался золотого правила: без ведома врача принимать в качестве лекарства только лишь чай с малиновым вареньем. Тут уж промашки не будет!

Назначение антибиотиков без особой надобности и самочинное их применение только «на руку» стафилококкам и иже с ними.

Чем больше антибиотиков вводится в обиход, тем быстрее возрастает число штаммов опасных микробов, которые обрели способность противостоять целебным средствам. Образуется заколдованный круг. Мрачно настроенные специалисты считают, что выхода из него пока что не видать. «Человек, находящийся по сравнению с микробами на ранней стадии эволюции, вряд ли справится с ними, применяя только антибиотики». Это написано в научном издании, в «Обозрении инфекционных болезней», выходящем во Франции.

В самом деле. Род человеческий, точнее, вид хомо сапиенс, человек разумный, сформировался приблизительно сорок тысяч лет назад. Микробы же обитают на планете многие сотни миллионов лет, а некоторые из них — первообитатели планеты, то есть они могли появиться где-нибудь около трех миллиардов лет назад. За этот необозримый, неохватный период времени лик планеты перекраивался несчетное число раз. Возникали, исчезали и вновь нарождались материки; наступали на сушу и отступали океаны, моря; менялся климат — нашествие ледников сменялось тропической жарой. А сколько типов растительности сменилось на Земле; сколько родов, классов животных вымерло, вытеснено было другими видами!

Микробы пережили все и вся. И в ходе долгой, очень долгой эволюции приобрели для выживания удивительные, поражающие наше воображение приспособления. Да ведь не все еще мы знаем про обитателей этого царства-невидимки. Какие еще неожиданности оно способно нам преподнести? И выходит, что такому юному созданию, как человек, старейших обитателей планеты не одолеть, не обуздать, не обезвредить.

Так рассуждают пессимисты. Послушаем оптимистов. Человек на то и разумный (только он один из всех живущих созданий наделен таким видовым эпитетом), чтобы найти выход из любого трудного положения. Видимо, одних антибиотиков для победы в изнурительной затяжной войне с возбудителями тяжких недугов может оказаться недостаточно. Можно и нужно использовать также и другие способы.

Антибиотик тем или иным способом либо уничтожает микроб, либо снижает его активность, скажем, лишая его способности размножаться. А нельзя ли попытаться заблокировать, пресечь выработку тех ядов, токсинов, которые вырабатывают стафилококки либо возбудители дифтерии, ядов, отравляющих организм больного? Или — разрушить уже выработанные, синтезированные микробом болезнетворные вещества? А сам микроб — пусть его, у него, так сказать, вырвано жало.

Легко ли современной науке управиться с таким делом? Невероятно трудно, быть может, в настоящее время невозможно. Вредоносные бактерии обладают набором веществ разной химической природы; да и вообще химическая лаборатория микробной клетки не так уж досконально изучена, чтобы можно было попытаться вот сейчас разработать и применить подобные способы. Но ведь молекулярная биология, микробиология, биохимия развиваются весьма быстро — это впереди идущие области знания.

Киевский биолог М. А. Рожавин, излагая возможные новые пути в борьбе с возбудителями тяжелых инфекций, заключает: «Когда удастся обезвредить микробов, то они, даже живые, станут не более страшными, чем крокодил в зоопарке».

Стоит попробовать.