Знакомьтесь: семейство сцинковых

...Ящерицы, чрезвычайно томные и самоуверенные, лениво распластались на камнях и древесных стволах. В клетке, где живут пойманные в Камеруне сцинки Фернанда, можно погрузить руки в теплую влажную землю и вытащить из нор негодующих обитателей; они отчаянно извиваются и норовят вас укусить. Сцинки только что слиняли, и кажется, будто их покрыли свежим лаком. Полюбовавшись красными, желтыми и белыми пятнами на черном лоснящемся фоне, я позволяю сцинкам проскользнуть между нальцев и смотрю, как они зарываются в землю, словно бульдозеры.

Джералд Даррелл. Поместье-зверинец

Сцинковые (Scincidae) - самое многочисленное и широко распространенное семейство ящериц. Систематики бесконечно спорят о видовой принадлежности сцинков: некоторые говорят о 70-100 родах, объединяющих более 600-1280 видов. Сцинковые расселились гораздо дальше, чем семейство гекконовых, к северу и югу от экватора. Ареал семейства охватывает тропическую, субтропическую и южную части умеренных зон земного шара. Подавляющее большинство сцинковых населяет Восточное полушарие, особенно в Африке, тропиках Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Они переправляются по морю на бревнах, ветках, растительных плотах из Азии в Австралию, и наоборот. Один представитель исполинских гладких ящериц (Tiliqua) продвинулся на запад до самого острова Ява, хотя его родина - Новая Гвинея.

По мнению герпетолога Артура Лавриджа, к расселению сцинковых в Полинезии причастны люди: он наблюдал, как эти ящерицы охотно забираются в вытащенные на берег каноэ. Туда их привлекают мухи, собирающиеся на рыбный запах. Сцинки снуют по лодкам, охотясь на мух, а когда появляются люди, начинается погрузка и отправление, стараются схорониться в щелях. Можно допустить, что в конце плавания они покинут каноэ и заселят «землю обетованную».

Таким образом, сцинки «выбросили десант» на мелкие архипелаги трех океанов, но они (гологлазы из этого семейства) обитают в Средней Европе, в частности в Южной Словакии. Эти ящерицы расселились в Западном полушарии - от Южной Канады (провинции Британская Колумбия и Манитоба) до Огненной Земли, но в Америке их сравнительно немного.

По своему внешнему облику сцинки сильно отличаются от иных ящериц. Для них характерна коническая, заметно заостренная голова. Она покрыта крупными, симметрично расположенными щитками.

Одни из них похожи на настоящих ящериц (Lacertidae) и обладают нормальными развитыми пальцами, другие имеют змеевидно-удлиненное туловище с более или менее недоразвитыми и даже зачаточными конечностями, всего лишь с двумя или даже одним пальцем. Переходы между этими двумя крайностями постепенны, в то же время некоторые роды содержат представителей обоих этих типов сложения.

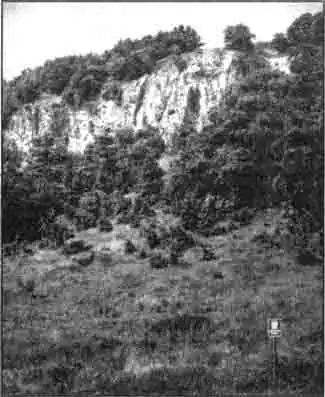

Южная Словакия - место обитания европейского гологлаза (Ablepharus kitaibelli)

Тело покрыто округлой, гладкой или ребристой налегающей чешуей. Она выглядит, как кольчуга. Так, широколобый сцинк (Eumeces laticeps), легко освоивший верхолазанье, старательно обследует насекомых, копошащихся в кроне дерева. Вот почему доктор Карр писал о крупном красноголовом «скорпионе», «часто смущающем охотников на белок тем, что точно так же шуршит, когда взбирается по стволу дерева»! Сцинк трясет гнезда бумажных ос, чтобы выловить личинок. Жужжащие осы его жалят, но не могут проколоть чешую. Оказывается, под плотной чешуей расположены костные пластинки (остеодермы). Брюшная чешуя по форме не отличается от боковой. Зрачок у него круглый. Язык спереди с небольшой вырезкой, сверху покрыт чешуевидными сосочками. Длинный, постепенно утончающийся хвост у многих видов легко отламывается и быстро восстанавливается. Пятипалые конечности невелики. Веки в большинстве случаев хорошо развиты и подвижны. У некоторых родов они сращены вместе, причем у многих большее нижнее веко снабжено прозрачным «окошечком». У части видов глаза внешне исчезли или скрыты под щитками головы: они освоили не только верхолазанье, а, в первую очередь, землекопание. Ушное отверстие обычно хорошо заметно. Длина сцинков - от 6-7 до 65-70 см.

Особенно могуч и мощен рекордист-вегетарианец: цепкохвостый сцинк (Corucia zebrata) с Соломоновых островов. Длинноногий (Eumeces schneideri) и варварийский, или алжирский длинноногий сцинки (Е. algeriensis) достигают длиною 43-45 см. Только из этого рода в Северной Америке и прилежащей Центральной обитает 15 видов сцинков.

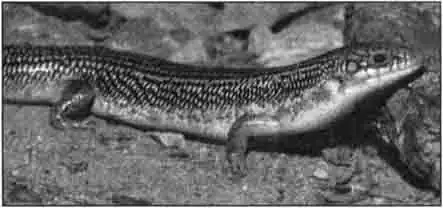

Самый крупный из сцинков - сонорский длинноногий (Е. obsoletus). Его рекордная длина - 34,9 см. Второе место принадлежит западному длинноногому (Е. gilberti) длиной 32,6 см. Третье - широколобому сцинку (Е. laticeps), длина которого составляет 32,4 см.

В Западном полушарии распространен американский роющий сцинк Рейнолдса, или же флоридский (Neoseps reynoldsi). Он поедает, как крот, личинок муравьев, термитов и жуков. Сцинк хорошо живет в террариуме, но увидеть его на поверхности не так-то просто.

У североамериканской сцинцеллы (Scincella lateralis) курьезные повадки - она сама откусывает свой собственный хвост, а затем его поедает. Это, конечно, возможно только в террариуме.

Сонорский длинноногий сцинк (Eumeces obsoletus)

Сцинки не щеголяют этим нарядом или причудливым убранством, как хамелеоны и игуаны. Одни из них уничтожают наземных беспозвоночных, другие - подземных. Некоторые ящерицы двигаются, как бы плавая, под верхним слоем рыхлого песка. Таким образом, сцинки или мабуи при виде человека либо стремительно уносятся, либо зарываются в почву. Поймать их очень трудно - что в Америке, что в Закавказье. На опушках они греются под солнцем, а при малейшей тревоге прячутся в полусгнивших пнях, брошенных гнездах, покинутых птицами, под отставшей корой (где масса личинок!), среди камней, в норах грызунов, а также в непролазных кустарниках. Сцинки очень осторожны, но иногда играют в ложное «самоубийство». Как говорят американцы, «валяют опоссума» - впадают в каталепсию (так называемую «восковую гибкость»), А вдруг враг бросит «дохлую» ящерицу и уйдет восвояси?

Сцинки - дневные рептилии, и в случае плохой погоды или высокой температуры они забиваются в норы.

Сцинки освоили все экологические ниши: в Западной Азии, Северной Африке и Австралии они предпочитают знойную полупустыню и пустыню, в Северной Америке и Южной Европе -широколиственные рощи, большей частью с болотами и проточными ручьями, в тропической Африке и Юго-Восточной Азии -дождевые леса. Как уже упоминалось, некоторые сцинки приспособились к древесному образу жизни, а прочие живут среди камней, у речек. Когда грозит опасность, они стремглав бросаются в воду и прячутся под нависшими скалами. Сцинки в береговой полосе поедают морских животных - мелких крабов, раков и червей.

Питание сцинков самое разнообразное, они поедают грызунов, птенчиков, птичьи яйца (например, воробьиных), своих «братьев по классу» - ящериц, насекомых и их личинок, пауков, улиток, дождевых червей.

Некоторых сцинков впору назвать «геологическими памятниками».

До 1971 г. невзрачную ящерицу, азиатского гологлаза (Ablepharus pannonicus), на территории Закавказья не находили. Именно тогда ее поймали впервые в Восточной Грузии. Поскольку она ранее была известна лишь в Средней Азии, ученые предположили, что очажок, где водятся гологлазы, уцелел со времен некогда существовавшего перешейка между Закавказьем и Средней Азией, впоследствии очутившегося под волнами Каспия. А в 1975 г. ящерицу нашли на острове Жилом, у берегов Апшерона, что позволило автору находки бакинскому герпетологу М. Ахмедову утверждать, будто острова Каспия не затоплялись в период его последней трансгрессии, т. е. выхода из берегов. Вероятно, границы гигантского морского залива, охватившего в этот период все Восточное Закавказье, проходили где-то по востоку Грузии, и два известных науке местообитания гологлазов можно считать реликтовыми, сохранившимися со времен незапамятной древности. Скажем прямо - это сомнительное «открытие».

В начале ноября 1977 г., когда временами стояла не по-осеннему теплая погода, мне довелось проводить обследование долины реки Сумгаитчай в Северном Гобустане (Азербайджан). Отсюда до острова Жилого - 150 км. Стайка кекликов, или каменных куропаток, с характерным криком привлекла мое внимание, так что я едва не наступил на гюрзу. Она втянулась в заброшенную нору среди кустиков полыни и солянок. Я повернул в ущелье, образованное потоками дождевых вод, склоны и дно которого поросли эфедрой и солянками. Маленькая, извивающаяся наподобие змеи ящерица (из-за коротких ножек гологлаз бегает, извиваясь), не похожая ни на что виденное в Гобустане до сих пор, привлекла мое внимание. Я поймал ее, и она оказалась... азиатским гологлазом. Эта долина прямо-таки кишела гологлазами. Стало быть, если верна вышеизложенная теория, границу предполагаемого затопления придется отодвинуть к востоку.

Я передал гологлазов украинскому герпетологу, профессору Н.Н. Щербаку, и он подтвердил мою находку.