| Https://daridari.ru/catalog/suveniry-iz-spb-muzhchine/ https://daridari.ru/catalog/suveniry-iz-spb-muzhchine/ daridari.ru |

ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

Подавляющее большинство живших на земле групп земноводных и пресмыкающихся вымерли в далеком прошлом и об их былом многообразии позволяют судить лишь дошедшие до нас ископаемые остатки. Причинам массового вымирания фауны в прошлые геологические эпохи посвящена обширная специальная литература и рассмотрение этого вопроса не входит, в нашу задачу. Отметим только, что история исчезновения из геологической летописи древних земноводных и пресмыкающихся вполне согласуется с дарвиновской концепцией вымирания. Согласно Дарвину, отдельные виды и группы видов животных исчезли с лица Земли постепенно, причем усовершенствованные потомки обычно путем конкуренции вытесняли своих менее приспособленных предков. Процесс этот мог ускоряться при относительно быстрых и резких изменениях условий среды или же в случаях повышения темпов эволюции новых, более совершенных жизненных форм.

Обширное вымирание наземной фауны позвоночных на границе плейстоцена и голоцена (около 10 тыс. лет назад) в значительной мере коснулось также земноводных и пресмыкающихся, о чем свидетельствуют многочисленные, датируемые этой эпохой ископаемые виды лягушек, саламандр, ящериц, змей и черепах. Основной, если не единственной, причиной их исчезновения в это время были, видимо, резкие изменения условий среды (в частности, климата), связанные с эпохами последних материковых обледенений и наступившими затем коренной перестройкой ландшафтов и формированием современных географических зон. Но каковы бы ни были эти причины, не полностью понятые и сегодня, важно подчеркнуть, что на протяжении очень длительного времени вымирание земноводных и пресмыкающихся определялось естественными причинами и происходило стихийно. Положение коренным образом изменилось, когда важнейшим фактором воздействия на природу стала человеческая деятельность, принявшая в настоящее время глобальный характер. Именно в результате прямого и косвенного антропогенного воздействия многие растения и животные полностью исчезли с Земли или оказались на критическом пределе численности, делающем невозможным их дальнейшее воспроизводство.

Вымирание некоторых видов пресмыкающихся в историческое время было связано с охотничьей деятельностью человека, на что указывают описания ряда позднеголоценовых полуископаемых форм. Например, обитавшие на Мадагаскаре гигантские черепахи Chelonoidis abrupta Milne-Edward и С. grandidieri Vaillant вымерли всего лишь два тысячелетия назад. Не исключено, однако, что оба названных вида могли исчезнуть и безо всякого вмешательства человека, поскольку, по имеющимся данным, оседлое население появилось на Мадагаскаре не ранее X в. Крупные центральноамериканские игуаны Cychtra mattea Miller и С. portoricensis Barbour, описанные по субфоссильным скелетам из кухонных отложений на Виржинских о-вах и Пуэрто-Рико, несомненно были уничтожены человеком. Эта же судьба постигла, видимо, гигантского субфоссильного сцинка Didosaurus mauritianus Gunther с. о. Родригес в группе Маскаренских и один или два вида крупных ящериц рода Gallotia, обитавших еще несколько сотен лет назад на Канарских о-вах. За последние 4—5 тыс. лет на обширной территории северо-запада Северной Америки человеком была почти повсеместно истреблена каролинская черепаха — Terrapene Carolina. В так называемый «черный список» Международной красной книги занесены два вида и подвида земноводных и 30 видов и подвидов пресмыкающихся, исчезнувших с 1600 г. до наших дней. Эти официальные данные, безусловно, занижены, так как о подавляющем большинстве современных видов этих животных известно крайне мало и многие из них, видимо, исчезли на земле уже в наши дни, задолго до того, как стали известны специалистам.

Рассмотрим традиционно выделяемые прямые и косвенные факторы, приводящие к сокращению численности и исчезновению в настоящее время земноводных и пресмыкающихся.

Чрезмерная добыча — один из важнейших факторов, отрицательно сказывающийся на численности животных.

Среди земноводных от нерегламентируемого промысла особенно страдают лягушки, главным образом представители семейства Ranidae, употребляемые во многих странах в пищу и в качестве лабораторных животных. Лишь в учебных заведениях Англии ежегодно используется с последней целью около 200 тыс. особей зеленых лягушек. В 1970 г. Индия экспортировала в качестве пищевого мяса 25 млн., а Индонезия в 1976 г. — 50 млн. лягушек.,. В 1983—1985 гг. названные страны поставили на мировой рынок соответственно 3,5 млн. и 7 млн. кг лягушиного мяса, преимущественно освежеванных задних лапок.

Только в районах Калькутты, Хайрабада и Бомбея в Индии ежегодно отлавливается на продажу свыше 100 000 лягушек, преимущественно Rana tigerina. Промысел этого и других видов служит важнейшей статьей дохода для значительной части населения Бангладеш. В 1977—1981 гг. выручка от их экспорта превысила здесь 14,5 млн. долларов! В результате численность лягушек на значительной территории страны оказалась настолько подорванной, что возникла необходимость в проведении как минимум двухлетнего моратория для восстановления промысловых запасов. По другим данным, только в 1986 г. из Индии и Бангладеш было экспортировано в США, Австралию и Западную Европу более 150 млн. лягушек. Огромное количество этих земноводных отлавливается для пищевых целей также в некоторых европейских странах! За три года (1968—1970) в Италии было продано 47 млн. особей, а Швейцария в 1975—1980 гг. импортировала из разных стран, главным образом из Турции, Болгарии, Югославии и Египта, 146 266 кг, или около 1 млн. 830 тыс. лягушек. Около 20 млн. местных видов лягушек ежегодно отлавливается в США, тогда как импорт в эту страну различных земноводных лишь в 1970—1971 гг. составил более двух миллионов особей. В Италии в 1968—1970 гг. для разных целей отлавливалось свыше 47 млн. различных земноводных, Греция в 1975 г. экспортировала более 2 млн. 179 тыс. особей одних только бесхвостых. В 70-х годах свыше 13 000 хвостатых амфибий ежегодно продавались на внутреннем рынке в США. Экспорт зеленых лягушек из СССР в начале 80-х годов составлял ежегодно около 50 т, или примерно 500 тыс. особей. Никто не учитывал сотни тысяч лягушек, добываемых на мясо и ежедневно продающихся в странах Юго-Восточной Азии, в частности во Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Не менее велики масштабы добывавшихся в прошлом и промышляемых в настоящее время различных пресмыкающихся. Особенно пострадали некоторые виды крупных слоновых черепах, длительное время использовавшихся в качестве своеобразных «живых консервов» мореплавателями и китобоями во время многомесячных плаваний. Судя по записям в судовых журналах, только 79 китобойных судов за 36 лет в середине прошлого века вывезли с Галапагосских о-вов 10 373 шт. слоновых черепах Chelonoidis elephantopus.

Всего же в XVII—XVIII вв., как свидетельствуют архивные материалы, на Галапагосах было уничтожено до 10 млн. этих пресмыкающихся, причем на о-вах Чарлз и Барингтон они исчезли вовсе, а на ряде других почти вымерли. Огромное количество гигантских черепах было вывезено также с Маскаренских, Сейшельских и других о-вов Индийского океана, на некоторых из них они были полностью истреблены. Имеются данные, что около 1700 г. на о. Реюньон в пищу свиньям было использовано примерно 40 ООО особей одного из встречавшихся здесь и ныне вымерших видов.

Не менее печальна участь всех видов морских черепах, которые со времен Колумба сотнями тысяч отлавливались в экваториальных и тропических водах обоих полушарий, в частности в Карибском море у берегов Центральной Америки.1-Особенно пострадали зеленая, или суповая, черепаха Chelonia mydas и атлантическая ридлея Lepidochelys olivacea. За 20 лет, с середины 50-х до середины 70-х годов, численность последней сократилась в катастрофических размерах и в 1982 г. не превышала всего нескольких сотен особей. Только у берегов Сомали в Западной Африке рыбаками сейчас ежегодно отлавливается до 4000 особей зеленых черепах, а в Средиземном море каждый год добывается для изготовления сувениров около 5000 головастых черепах Caretta caretta. По данным А. Карра (1985), еще относительно недавно только одна из нью-йоркских фирм ежегодно поставляла в рестораны около 600 тыс. л пользующегося спросом у гурманов черепашьего супа, для чего истреблялось примерно 5000 особей карибских морских черепах. Соответствующий промысел черепах широко распространен в Карибском бассейне и в настоящее время, причем местные рыбаки добывают теперь лишь идущую на изготовление супа хрящевую ткань, так называемый «калиппи». От одной черепахи массой 120 кг можно получить примерно 2,5 кг «калиппи», причем у животного вырезается с брюшного щита только хрящ, а все остальное остается гнить на берегу.

Длительное время морские черепахи использовались преимущественно ради пищевых целей и в меньшей степени для изготовления сувениров и поделок из «черепаховой кости». Однако с середины 60-х годов применение новой технологии позволило выделывать также черепашью кожу, употребляемую для производства различного рода изделий, в первую очередь дорогостоящей обуви. Только Япония в 1978 г. импортировала из разных стран более 100 т сырых и выделанных кож. Широкие масштабы приобрела торговля панцирями крупных черепах. В 1976 г. в мире продавалось для этой цели 170—240 тыс., а годом позднее — 100—140 тыс. черепах (А. В. Яблоков, С.А.Остроумов, 1983). В огромном количестве на рынки и в зоомагазины европейских стран ежегодно поступают сравнительно мелкие наземные черепахи Testudo graeca, T.hermanni и Agrionemys horsfieldi. В 1938 г. продажа их составила 250 тыс. и длительное время держалась на уровне 100 тыс. экземпляров в год. Экспортировались они из Испании, Марокко, Турции, Болгарии, Греции, а в последнее время также из СССР, откуда начиная с 1967 г. из Казахстана и республик Средней Азии поступало на внешний рынок около 1 млн. особей A. horsfieldi. В 1971 г. только Югославия поставила в другие европейские страны, главным образом в ФРГ, Италию и Голландию, около 400 тыс. особей Testudo hermanni. С 1969 по 1973 г. Англия импортировала в общей сложности почти полтора миллиона черепах различных наземных видов и. кроме того, 41 694 особи водных видов Emys orbicularis и Mauremys caspica. Всего же за это десятилетие в мире было продано около 10 млн. мелких черепах. В 1970—1971 гг. из разных стран в США было ввезено 2 194 748 черепах, относящихся к 85 видам из 11 семейств (S. Busack, 1974).

В странах Юго-Восточной Азии широкое применение находят всевозможные лекарственные средства, изготовляемые по рецептам народной медицины из панцирей и других частей тела встречающихся здесь пресноводных черепах. (Согласно данным Комиссии по редким и исчезающим видам МСОП ежегодно только из Таиланда и Бангладеш импортируется для этой цели, а также на мясо до 4 тыс. и 26 тыс. особей пресноводных черепах нескольких видов. Колоссальный урон морским и некоторым пресноводным черепахам приносит регулярный сбор местным населением откладываемых на берегу яиц. Никто не вел точного учета миллионам собираемых яиц морских черепах, однако известно, что этот широко распространенный промысел уже привел к почти полному истреблению зеленой черепахи вначале на Бермудах, а затем на Больших Антильских и Багамских o-вах. В 1929—1936 гг. на севере Калимантана в Сара-ваке было собрано на продажу свыше 2 млн. яиц зеленой черепахи, а спустя двадцать лет их промысел здесь не превысил 1 млн. На речных о-вах в бассейне Амазонки и Ориноко еще в прошлом веке местным населением добывалось ежегодно до 50 млн. яиц крупной пресноводной черепахи тартаруги (Podocnemis expansa). Многолетний нерегулируемый промысел, в меньших масштабах продолжающийся здесь и в настоящее время, уже привел к резкому сокращению численности этого вида, что может привести вскоре и к его полному уничтожению.

В тропических странах во все возрастающих масштабах промышляются крокодилы, кожа которых высоко ценится в галантерейной промышленности, а мясо употребляется в пищу.;3а десятилетие, с 1881 по 1891 г., в США было добыто около 2,5 млн. аллигаторов и еще в 60-х годах XX в. (до введения запрета на промысел) ежегодно добывалось до 50 тыс. особей. С 1950 по 1970 г. в Бразилии, Перу и Колумбии истреблено около'9 млн. черных и крокодиловых кайманов Melanosuchus niger и Caiman crocodilusl В 1962— 1969 гг. только из Перуанской части бассейна Амазонки было вывезено 53 433 шкуры первого и 101 641 шкуры второго видов. В 1910—1971 гг. в США из разных стран поступило 25 тыс. живых крокодилов 13 видов и, кроме того, 88 тыс. готовых изделий из кожи этих пресмыкающихся (S. Busack, 1974). В 1978 г. Япония импортировала 103 т шкур аллигаторов и крокодилов, в том числе 78 т шкур кайманов из Латинской Америки.

Только в 1980 г. во всем мире уничтожено более 5 млн. различных крокодилову Все возрастающая потребность в крокодиловой коже в известной мере компенсируется за счет созданных в разных странах ферм, на которых крокодилы успешно разводятся и выращиваются. Однако нерегулируемый хищнический промысел их уже привел к резкому падению численности и сокращению ареалов отдельных видов. Например, нильский крокодил Crocodylus niloticus, ранее широко распространенный почти во всей тропической Африке, в настоящее время полностью исчез во многих районах этого континента.; Наряду с черепахами и крокодилами во всем мире регулярно добывается множество чешуйчатых пресмыкающихся. Начавшийся в 60-е годы «террариумистический бум» привел к появлению на мировом рынке огромного количества этих животных, приобретаемых для содержания в любительских террариумах. Судя по имеющимся каталогам зоологических фирм, в продажу предлагаются и поступают сотни различных видов ящериц, змей и амфисбен, наиболее редкие из которых стоят фантастически дорого. Точные сведения о масштабах этой торговли отсутствуют, но и имеющиеся фрагментарные данные на этот счет достаточно впечатляют. Так, за два года (1970—1971) в США было ввезено в общей сложности 638 518 особей чешуйчатых пресмыкающихся, относящихся к 541 виду из 13 семейств ящериц и амфисбен и 11 семейств змей.

Согласно данным Управления по охране рыбных и природных ресурсов США, только за один 1977 г. в страну было ввезено около 500 тыс. особей различных пресмыкающихся. В Италии в 1960—1970 гг. отловлено для разных целей 102 890 экз. ящериц и 65 970 змей, в том числе 51 210 из семейства гадюк. В 1977— 1979 гг. в Швейцарии поступило в продажу в общей сложности 11 224 ящериц, змей и тритонов, полученных из разных европейских стран.

Во многих тропических регионах различные пресмыкающиеся регулярно употребляются в пищу. На рынках Юго-Восточной Азии, Африки и тропической Америки продаются для этой цели тысячи ящериц и змей, не считая тех, которые съедаются местным населением. Например, местным населением Ганы в качестве «кустарникового мяса» постоянно используются разные виды варанов, черепах, крупных змей, некоторых земноводных, а также мелких агамовых и сцинковых ящериц. Наконец, следует упомянуть о десятках тысяч ядовитых змей, отлавливаемых для содержания в змеепитомниках с целью получения яда. В 1966—1973 гг. только в Новосибирской области было отловлено 9783 обыкновенных гадюк Vipera berus, а общий объем заготовок этих змей в Западной Сибири в 1972—1977 гг. составил почти 41,5 тыс. особей. В странах Юго-Восточной Азии традиционно используются в качестве лечебного средства настаиваемые на спирту змеи трех видов: кобры Naja naja, крайта Bungarus fasciatus и полоза Ptyas korros. В период с 1960 по 1970 г. десятки тысяч таких тройных комплектов экспортировались из Вьетнама в соседние страны. Для изготовления разнообразных, якобы лечебных препаратов в странах Юго-Восточной Азии, особенно в Индокитае, ежегодно добывают тысячи крупных ящериц — гекконов Gekko gecko.

Особую проблему представляет истребление земноводных и пресмыкающихся для научных исследований. Так, в свое время было модно изучать их питание путем анализа содержимого желудков как можно большего числа вскрываемых особей. С этой целью только в нашей стране были уничтожены тысячи бесхвостых и хвостатых земноводных, ящериц и змей. Огромное количество этих животных было загублено при непродуманном использовании их для изучения метода так называемых «морфофизиологических индикаторов», а также при проведении различного рода паразитологических исследований, требующих массовых вскрытий.

О масштабах коммерческого использования пресмыкающихся дают представление некоторые сведения, суммированные А. В. Яблоковым и С. А. Остроумовым (1983). В 1976 г. Индонезия официально экспортировала 270 тыс. шкур разных варанов, 28 тыс. шкур крокодилов, 350 тыс. змей и 71 тыс. панцирей черепах. В том же году Индия продала 3,5 млн. шкур змей и ящериц, причем ранее, в 50-е годы, в этой стране ежегодно добывалось до 12 млн. этих пресмыкающихся. По официальным таможенным данным, в 1978 г. импорт в Японию составил 56 т шкур различных ящериц из Бангладеш, 22 т из Сингапура, 19 т из Индонезии и 14 т из Пакистана. В этом же году 6,2 т змеиных шкур поступили в Японию из Индонезии, 4,5 т из Филиппин и 3 т из Таиланда. В 1984 г. только в Бангладеш было продано 2,1 млн. шкур трех местных видов варанов. В Японии функционируют 4 завода по выделке шкур пресмыкающихся, самый большой из которых обрабатывает в среднем 650 млн. шкур в год.

Важнейшими импортерами шкур рептилий в последние годы стали также США, Великобритания, Сингапур и Франция. Лишь за ,8 месяцев 1978 г. США импортировали 280 572 шкуры пресмыкающихся, 64% которых поступили из Латинской Америки, в том числе 69 тыс. из Панамы и 109 тыс. из Парагвая. Франция и ФРГ используют до 850 тыс. шкур крокодилов в год, ввозимых в основном из Южной Америки. До 1978 г. лишь одна лондонская фирма на протяжении многих лет продавала ежегодно до 10 тыс. сумок, на каждую из которых уходило от 6 до 12 шкур крупных ящериц. К сказанному можно добавить, что в 1970—1971 гг. США импортировали в общей сложности 286 426 готовых изделий из кожи различных пресмыкающихся и 142 975 выделанных шкур (S. Busack, 1974). Отметим, также, что в 30-е годы в СССР в республиках Средней Азии и Казахстане заготовлялось на экспорт до 50 тыс. змеиных кож (главным образом водяных ужей) и до 20 тыс. кож серых варанов. Ежегодно, отмечает Б. Гржимек, во всем мире в продажу поступает не менее 17 млн. змеиных кож, и если бы все их сшить в один пояс, то его было бы достаточно, чтобы обернуть земной шар по экватору. Разумеется, это метафора, но она дает яркое представление о масштабах эксплуатации этих пресмыкающихся. Приведем также составленную на основании литературных данных таблицу, иллюстрирующуго масштабы промысла основных групп земноводных и пресмыкающихся в настоящее время (табл. 1).

Таблица 1. Расчетные данные ежегодного промысла основных групп земноводных и пресмыкающихся в мире в начале 80-х годов XX в. (по А. В. Яблокову и С. А. Остроумову, 1985, с дополнениями)

|

Объект промысла |

Объем промысла |

Использование |

|

Съедобные лягушки |

Сотни миллионов |

В основном для получения мяса |

|

Другие земноводные |

Сотни тысяч |

Для содержания в неволе, научных исследований, учебного процесса, получения ядов |

|

Морские черепахи |

0,5—1,0 млн. |

Для получения мяса и другого кулинарного сырья, панцирей, в кожевенной промышленности |

|

Яйца морских черепах |

8—10 млн. |

Для употребления в пищу |

|

Мелкие наземные и пресноводные черепахи |

Не менее 1,5— 2,0 млн. |

Главным образом для содержания в неволе и изготовления «лекарственных» препаратов |

|

Крокодилы |

6,0—7,0 млн. |

Для кожевенного сырья, выделки сувениров, получения мяса |

|

Змеи |

2,5—3,5 млн. |

Для получения мяса, кожевенного сырья, яда и содержания в неволе |

|

Ящерицы и амфисбены |

Десятки миллионов |

Для получения мяса, содержания в неволе, выделки шкур, научных исследований |

Случайное уничтожение нередко достигающее значительных масштабов, относится к числу прямых факторов, негативно воздействующих на популяции земноводных и пресмыкающихся. Гибель морских черепах неоднократно констатировалась при попадании их в рыболовные и иные сети. За 2 месяца 1980 г. около 1200 черепах задохнулись таким образом в тралах для креветок у восточного побережья США. Имеются данные о гибели за последние годы в сетях около 45 тыс. различных морских черепах, в том числе исчезающих ридлей Кемпа Lepidochelys kempii. В 1965—1980 гг. 2654 морские черепахи застряли и погибли в заградительных сетях, выставляемых против акул у берегов Австралии. Многочисленные случаи гибели этих животных отмечены при попадании их в кошельковые неводы и ловушки для рыб. Аналогичные случаи зарегистрированы и у берегов Европы.

Земноводные и пресмыкающиеся часто гибнут в результате различных стихийных бедствий: морозных зим, длительной засухи, высыхания водоемов, наводнений и разливов рек. Отмечен один случай исчезновения всей популяции одного из подвидов слоновой черепахи Chelonoidis elephantopus phantastica в результате вулканической деятельности на о. Фернандина в группе Галапагосских о-вов. В результате разрушительного урагана, обрушившегося на Карибское море в начале нашего века, полностью исчезла гваделупская амейва Ameiva cineracea, обитавша'я только на одном из островков у берегов о. Гваделупа.5 Для галапагосских морских игуан Amblyhynchus cristatus, как и для ряда других обитающих здесь животных, губительным оказывается периодическое появление у берегов архипелага теплого течения Эль-Ниньо. Происходящее при этом падение солености и повышение температуры прибрежных вод вызывают резкие изменения климата и массовую гибель морских водорослей, составляющих основную пищу игуан. Так, в 1983 г. по этой причине здесь погибли от голода до 45 % особей в отдельных популяциях.

Множество земноводных и пресмыкающихся, особенно в развитых странах, постоянно погибают под колесами автомашин. В период зимовальных и нерестовых миграций в определенное время года лягушки, жабы и тритоны пересекают дороги и давятся проходящими машинами, нередко создавая таким образом даже опасность для транспорта. Весной 1978 г. на одной из дорог Ленинградской области на Карельском перешейке, на расстоянии около 1 км было подобрано более 200 раздавленных обыкновенных тритонов. Приводятся данные, что на дорогах Дании в числе других животных ежегодно гибнет более 6 млн. лягушек (Ю. М. Щадилов, 1975). В некоторых европейских странах в местах массовых миграций амфибий на автострадах устанавливают специальные указатели и сооружают для животных подземные переходы. Из 78 видов туркменских пресмыкающихся 17 видов (22,3%) регулярно подвергаются наездам транспорта. В октябре 1970 г. на отрезке шоссе в 12 км обнаружили 1200 раздавленных зеленых жаб. Согласно многолетним данным в местах, прилегающих к автострадам, в Туркмении наблюдается четкая тенденция снижения численности пресмыкающихся вследствие их гибели на дорогах. В Казахстане в период освоения целины под колесами сельскохозяйственной техники ежегодно погибали сотни среднеазиатских черепах Agrionemys horsfieldi.

Змеи и ящерицы, привлекаемые теплым асфальтом, часто сползаются на автострады. В США на 3-километровом участке шоссе было подобрано 723 раздавленных змеи, относящихся не менее чем к девяти разным видам (А. Карр, 1975).

Своеобразными ловушками для земноводных в условиях урбанизированного ландшафта становится система канализации и водоочистки. Попадая на проезжую часть улицы, они не в состоянии взобраться на бортик тротуара и, двигаясь вдоль него, проваливаются сквозь решетки ливнеспусков и погибают. Лишь в одном из водоочистных сооружений в Австрии ежегодно находили до 1600 лягушек и жаб, не считая тритонов, жерлянок, а также ужей и гадюк. В ряде западноевропейских городов установлены специальные приспособления, помогающие животным избегать этой западни.

Известны многочисленные случаи, когда земноводные и пресмыкающиеся погибали в результате химического загрязнения среды разнообразными пестицидами. Данному вопросу посвящена обширная специальная литература, и мы ограничимся лишь отдельными примерами.

В результате обработки инсектицидами болот на Средиземноморском побережье Франции здесь было обнаружено около 5000 погибших квакш Hyla meridionalis и почти полностью исчезли местные популяции трех видов тритонов и саламандр. Особую опасность для земноводных и пресмыкающихся представляют длительное время сохраняющиеся в почве хлорорганические соединения, элдрин, диэлдрин и др. В 1962—1964 гг. в результате использования 3,7 %-ного раствора диэлдрина против мухи цеце на востоке Замбии в районе обработки погибло наряду с птицами и млекопитающими большое число разных ящериц и змей.

В конце 50-х годов в США для борьбы с красным муравьем с воздуха была обработана гранулами гептахлора и диэлдрина площадь около 110 000 км2 в штатах Техас, Луизиана и Алабама. Избавиться от муравья не удалось, однако для фауны последствия этой операции стали катастрофичными.

Наряду с птицами и рыбами сильно пострадали и местами полностью исчезли популяции нескольких видов змей рода Thamnophis и древесных игуан рода АпоШ. После обработки ядохимикатами на одном из Канарских о-вов более 2 тыс. мертвых особей ящериц было обраружено на плантации площадью около 5—6 га. Учитывая глобальный характер использования пестицидов, можно полагать, что во всем мире их применение регулярно приводит к гибели многих тысяч пресмыкающихся и земноводных.

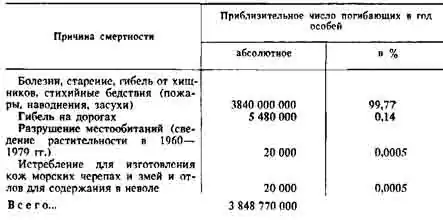

Велика регулярная естественная смертность земноводных и пресмыкающихся, связанная с болезнями, эпидемиями, старением, гибелью от хищников и разнообразными стихийными бедствиями. Хотя точные данные о естественной смертности этих животных в различных странах отсутствуют, о масштабах ее, например в Австралии, позволяет судить следующая, хотя и весьма приближенная табл. II. составленная Г. Эхманом и Г. Коггером (Н. Ehmann and Н. Cogger, 1985).

Таблица II. Годичная смертность земноводных и пресмыкающихся от различных причин в Австралии

Влияние вселенных видов. Известны многочисленные случаи отрицательного воздействия на герпетофауну случайно или преднамеренно вселенных в биоценозы диких и синантропных видов млекопитающих. На главных островах Новой Зеландии в конце прошлого века одичавшими собаками, крысами и свиньями была полностью истреблена гаттерия Sphenodon punctatus, к счастью сохранившаяся до наших дней на мелких островах, главным образом у северо-восточных берегов о. Северного. Завезенные крысы повинны в исчезновении или падении численности ряда эндемичных видов ящериц и змей на многих океанических островах, в частности в Карибском море, на Маскаренских о-вах и в Новой Каледонии. От завезенных видов сильно пострадала уникальная герпетофауна Галапагосских о-вов. Размножившиеся крысы, одичавшие собаки, кошки и свиньи длительное время уничтожали откладываемые яйца и редкий молодняк нескольких подвидов слоновой черепахи. В результате некоторые островные популяции этих пресмыкающихся еще недавно состояли почти из одних доживающих свой век взрослых особей. Острую пищевую конкуренцию черепахам на островах составляют одичавшие козы, ослы и лошади, объедающие растительность.: От кошек и крыс страдают обитающие здесь немногочисленные эндемичные виды ящериц и змей, в том числе наземные игуаны-конолофы Conolophys subcristatus. В настоящее время на Галапагосах действует международная научно-исследовательская станция им. Ч. Дарвина, в программу которой входит и успешно осуществляется борьба с вселенными на острова чужеродными видами. В частности, на о-ве Пинта уже уничтожено почти 40 ООО одичавших коз — потомство всего полдюжины особей, завезенных сюда в 60-е годы. Проведена кампания по отстрелу почти 100 тыс. коз и 20 тыс. одичавших свиней на о. Сантьяго. От конкуренции с одичавшими козами, полностью объедающими листву с нижних веток деревьев и кустарников, страдают гигантские черепахи на о-вах Индийского океана. Одичавшие и синантропные млекопитающие в значительной степени повинны, видимо, в исчезновении их на о-вах Маврикий, Родригес, Раунд и др. Домашние и одичавшие собаки регулярно выкапывают и поедают яйца морских черепах на многих тропических побережьях Старого и Нового Света.

Причиной сокращения численности и гибели ряда эндемичных островных видов пресмыкающихся, как и других животных, стали интродуцированные на Большие Антильские о-ва, в частности Кубу и Ямайку, мангусты Herpestes ichneumon. Вселение этого хищника на некоторые югославские о-ва в Адриатическом море привело к падению численности местных видов змей. На о. Эльба аборигенная популяция балканской черепахи Testudo hermanni сильно подорвана расплодившимися крысами, возрастание численности которых, в свою очередь, связано с истреблением змей, в первую очередь питающегося крысами полоза Coluber viridiflavus. Нередко местные земноводные и пресмыкающиеся прямо или косвенно вытесняются вселившимися в их местообитания близкими видами. Так, завезенная в Швейцарию и быстро расселяющаяся озерная лягушка Rana ridibunda местами вытесняет местные виды R. lessonae и R. esculenta, поедая головастиков и молодняк. В некоторых районах Средней Азии озерная лягушка вытесняется случайно завезенным сюда из Китая и быстро расселяющимся видом — чернопятнистой лягушкой R. nigromaculata.l Серьезную опасность для аборигенных земноводных представляет интродуцированная во многие страны, в частности в Японию, Австралию и южную Европу, быстро размножающаяся североамериканская лягушка-бык R. catesbeiana, а также завезенная на Гавайские о-ва, в Австралию, Филиппины и Микронезию крупная всеядная центральноамериканская жаба-яга Bufa marinus, поедающая мелких представителей местной герпетофауны, включая ящериц и змей.

Завезенные в район Женевского озера из южной части Швейцарии и Ирана водяные ужи Natrix tessellata местами подавили небольшие местные популяции гадюкового ужа Natrix тайга. На о. Сан-Стефано в Средиземном море попавшая сюда форма руинной ящерицы Podarcis sicula sicula полностью вытеснила местный подвид Р. х. stmctistcphani, включенный в Красную книгу МСОП.

Описаны случаи, когда популяции земноводных сокращаются в численности под давлением интродуцированных в водоемы хищных рыб, поедающих икру и головастиков. Только пара выпущенных в водоем золотых карасей массой в 50 г каждый способна в короткое время истребить всех головастиков, развившихся из икры, отложенной пятью самками травяной лягушки. В Италии местные виды лягушек истребляются интродуцированными в качестве охотничьей дичи фазанами.

Большой вред герпетофауне в районе городов и населенных пунктов причиняют домашние кошки, поедающие различных ящериц. В частности, очень страдает от них уникальная фауна Канарских о-вов, в том числе включанная в Красную книгу МСОП канарская ящерица GalloUa simonyi.

Считается, что из 74 уязвимых видов пресмыкающихся и 34 видов земноводных, включенных в Международную красную книгу, 13 видов (17%) первых и 5 видов (14%) вторых испытывают отрицательное влияние различных вселенных животных. Вселенные млекопитающие в той или иной степени причастны к исчезновению 15 из 30 видов земноводных и пресмыкающихся, вымерших с 1600 г. до наших дней. Известен, пожалуй, единственный случай, когда вселение крупных млекопитающих пошло на пользу местным пресмыкающимся. Так, на о-ве Комодо в Индонезии одичавшие буйволы и лошади заметно расширили кормовую базу обитающих здесь эндемичных комодосских варанов Varanus komodoensis.

Разрушение местообитаний. Как ни впечатляющи приведенные данные, характеризующие чрезмерный вылов и истребление человеком различных земноводных и пресмыкающихся, все они относятся лишь к относительно немногому числу видов мировой фауны, большая часть которых внесена в Красные книги и соответствующие документы и списки, запрещающие или регламентирующие их добывание. Основная же опасность для подавляющего числа видов этих животных заключается сегодня в глобальном разрушении и засорении их естественных местообитаний. Ha популяциях земноводных и пресмыкающихся, как и многих других животных, губительно сказывается происходящее повсеместно сведение лесов, распашка целинных и залежных земель, освоение пустынь и полупустынь, мелиорация и осушение болот, перевыпас домашних животных, создание «промышленных пустынь» и бедлендов, связанных с разработкой полезных ископаемых, рекреационная нагрузка на природу и иная человеческая деятельность, коренным образом меняющая состояние естественных ландшафтов.

Особую тревогу зоологов вызывает быстро происходящее в мире уничтожение тропических лесов, характеризующихся богатой и разнообразной герпетологической фауной. Более половины таких лесов к настоящему времени безвозвратно утеряно в Африке, более 60% —в странах Азии, свыше 35%—в Южной и более 60% — в Центральной Америке. Современная техника лесозаготовок позволяет осуществлять этот процесс с ужасающей быстротой, составляющей ежегодно при пересчете на все страны тропиков около 21 га в минуту! Если такие темпы сохранятся и далее, в чем едва ли приходится сомневаться, то, по имеющимся прогнозам, до конца века исчезнут две трети тропических лесов Старого и Нового Света вместе с десятками тысяч обитающих в них различных видов животных. Для герпетофауны эти потери будут катастрофичны, поскольку в тропиках обитают, как минимум, три четверти всех бесхвостых земноводных и не менее половины всех ящериц и змей мировой фауны. По мнению специалистов, сотни видов этих животных исчезнут еще до того, как будут описаны учеными. Очевидно, что человечеству далеко небезразлично, каким образом будет организована глобальная эксплуатация тропических лесов, служащих поглотителем углекислоты, источником кислорода, климаторегулирующим фактором и обеспечивающих сохранение сотен тысяч видов животных и растений. Это положение учитывают некоторые ведущие капиталистические страны. В правительственной программе по охране окружающей среды США, например, прямо ставится вопрос о целесообразности компенсации развивающимся странам, обладающим тропическими лесами, стоимости вырубаемых там лесных массивов. Некоторый положительный опыт в этом отношении, правда, в очень ограниченных масштабах, уже имеется.

Помимо лесозаготовок на топливо и связанных с получением деловой древесины, значительный ущерб фауне наносит практикуемое еще в широких масштабах местными племенами подвижное подсечно-огневое земледелие. Большой вред при этом приносит не только сведение леса, но и сопутствующее ему сжигание подрубленной и оставленной на просушку растительности. При проводимых палах в огне погибает огромное количество разных животных, включая укрывающихся здесь амфибий и рептилий. Печальный пример деградации лесной герпетофауны демонстрирует о. Мадагаскар, всего лишь столетие назад почти сплошь покрытый девственными лесами, а в настоящее время на две трети занятый полупустынями. В результате значительно сократились в числе или вовсе исчезли уникальные представители мальгашской герпетофауны, насчитывающей 112 эндемичных видов и подвидов земноводных и 233 эндемичных вида и подвида пресмыкающихся. Многие из них сохранились в пределах нескольких Национальных парков и двух десятков различного рода лесных заказников. Уничтожение угрожает сегодня огромному девственному массиву тропических лесов Амазонии, в недрах которого, по прогнозам герпетологов, еще таятся сотни неизвестных науке видов. Вырастающие на месте первичного дождевого леса вторичные и третичные растительные группировки со временем могут заселяться обедненной герпетофауной, формирующейся за счет более сухолюбивых видов, обычно обитающих на окраинах лесных массивов. Однако она никогда не достигает здесь богатства и разнообразия, свойственных девственному первичному лесу.

Особенно невосполнимо уничтожение тропических лесов, произрастающих в условиях горного ландшафта. Обусловленные вертикальной зональностью режимы температуры и влажности в значительной мере определяют поясное распространение обитающих здесь животных, видовой состав которых заметно обновляется иногда каждые 300—400 м по вертикали.

В этих условиях особое значение приобретают тропические заповедники, необходимость создания которых осознается правительствами многих развивающихся государств. Так, в 1986 г. 20 новых заповедников учреждены в КНР в районе произрастания девственных лесов. Подробнее вопрос этот будет рассмотрен ниже. Огромное значение на состав и современное распространение герпетофауны в глобальном масштабе уже оказало и продолжает оказывать освоение человеком открытых и полуоткрытых пространств планеты: степей, прерий, саванн, пампасов, пустынь и полупустынь. На юге европейской части СССР давно уже практически исчезли обширные разнотравно-типчаково-ковыльные степи с характерной для них фауной, дериватом которых сегодня могут служить лишь небольшие территории степных заповедников на юге УССР. Распаханы огромные массивы разнотравно-злаковых степей в Казахстане, практически освоены прерии Северной Америки, осваиваются саванны в Африке, Азии и Австралии.

На всех материках осваиваются пустыни и полупустыни, что никак не компенсируется происходящим здесь в широких масштабах опустыниванием земель, обычно полностью лишающихся всякой фауны. Так, обширные пустынные территории Приаралья, образовавшиеся в результате быстро происходящего усыхания Аральского моря, полностью лишены всякой жизни, хотя прилежащие целинные участки среднеазиатских пустынь изобилуют псаммофильными видами пресмыкающихся. Разрушение естественных местообитаний особенно опасно для многочисленных стенобионтных видов земноводных и пресмыкающихся, способных существовать лишь в строго определенных условиях среды. Многие из них предъявляют жесткие требования к таким важнейшим ее параметрам, как структура почвенного покрова, характер микрорельефа, растительные группировки, режимы температуры и влажности и степень солнечной освещенности. Среди них имеются строго выраженные псаммофилы, предпочитающие открытые или закрепленные пески, обитатели открытых остепненных пространств, древесные и полудревесные формы, обитатели вертикальных поверхностей и скал, водные и полуводные виды, населяющие определенные типы водоемов, и т. д. Даже в условиях относительно однородного ландшафта, например в тропическом лесу, древесные виды занимают различные ярусы растительности, тогда как некоторые держатся исключительно в лесной подстилке.

Разрушение соответствующих местообитаний влечет исчезновение всего комплекса экологически связанных видов. Например, освоение предгорной такырной полосы Копетдага, вызванное созданием Каракумского канала, привело к резкому падению численности связанной с такырами герпетофауны, в первую очередь гладкого геккончика Alsophylax laevis, включенного в Красную книгу СССР. В связи с распашкой каменистых горных степей в Армении почти полностью исчезла малоазиатская ящерица Lacerta parva, а освоение полупустынь в долине р. Араке привело к повсеместному исчезновению здесь богатой в прошлом полупустынной герпетофауны, например, внесенной в Красные книги закавказской круглоголовки Phrynocephalus helioscopus persicus.

Для морских черепах губительным оказывается освоение океанических пляжей, лишающее их привычных условий для выхода на сушу и откладки яиц. В ночное время ярко освещенные пляжи привлекают мигрирующих в море молодых черепах, которые, выползая на берег, массами гибнут на автострадах.

Особую проблему представляют разрушение и засорение человеком водоемов, лишающие привычных мест обитания водных пресмыкающихся и земноводных. Многие земноводные из года в год постоянно размножаются в одних и тех же водоемах, совершая для этого регулярные нерестовые миграции. Осушение или промышленное загрязнение таких нерестилищ за короткое время приводит к исчезновению связанных с ними популяций этих животных. Например, с 1953 по 1959 г. в Швейцарии было уничтожено 66% нерестовых водоемов, 8 местных видов лягушек и тритонов, причем численность одного из них — обыкновенного тритона Triturus vulgaris к 1972 г. сократилась здесь на 75%.

В разных странах особую тревогу вызывает химическое загрязнение водоемов, связанное с выпадением «кислотных дождей». Повышение кислотности губительно сказывается прежде всего на яйцах и личинках земноводных. На значительной территории Англии по этой причине сильно сократилась в численности, а местами полностью исчезла камышовая жаба Bufo calamita, находящаяся под охраной закона.

Разрушение местообитаний нередко приводит к инсуляризации ареалов, распадающихся на более или менее обширные изолированные участки, пригодные для существования того или иного вида. Происходящее в результате этого процесса все более мелкое дробление ареала в конечном счете может привести к окончательному исчезновению вида. Более или менее выраженная инсуляризация ареалов наблюдается сейчас как минимум у половины всех видов земноводных и пресмыкающихся фауны СССР!

Разрушение местообитаний угрожает в настоящее время по крайней мере 100 из 143 (70%) видов и подвидов пресмыкающихся и 37 из 43 (86%) земноводных, включенных в Красную книгу МСОП. От этой же причины страдают практически все 9 видов земноводных и 37 видов пресмыкающихся, включенных в Красную книгу СССР.

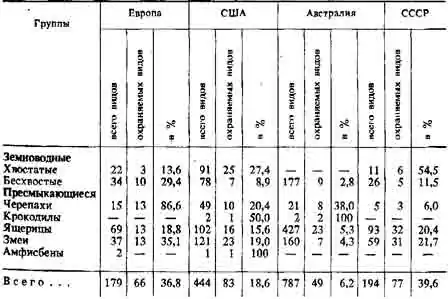

Именно разрушение естественных местообитаний и хозяйственное освоение территорий привело к тому, что в наиболее угрожаемом состоянии оказалась в настоящее время герпетофауна высокоразвитых в промышленном отношении стран. Представление об этом дает табл. III, составленная по имеющимся литературным данным по состоянию на 1987 г.

Отрицательно сказываясь на состоянии герпетофауны в целом, хозяйственная деятельность человека в ряде случаев может способствовать повышению численности и даже процветанию отдельных видов земноводных и пресмыкающихся.

Таблица III. Соотношение общего числа и находящихся под охраной видов земноводных и пресмыкающихся в разных регионах земного шара

Прежде всего это относится к достаточно большому числу синантропных видов ящериц, главным образом из семейства гекконов, многие из которых стали постоянными спутниками человека в тропиках Старого и Нового Света. Тесно связаны с человеком и так называемые стенные и скальные ящерицы родов Lacerta и Podarcis, обычные в странах Южной Европы, Крыму и на Кавказе. Создание оросительных каналов и водохранилищ, а в тропиках — также рисовых полей нередко способствует повышению численности поселяющихся в них земноводных, водяных змей и черепах. Например, в Индии в связи с ирригацией земель местами сильно возросла численность отлавливаемых для экспорта нескольких видов лягушек рода Rana.

Обновлено 20.09.2010 16:29