НЕСУЩИЕ СМЕРТЬ КРАСОТКИ: ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

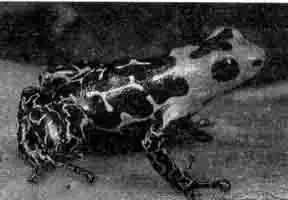

Согласно весьма авторитетному источнику, Книге рекордов Гиннесса, «самым активным из известных ядов является батрахотоксин, выделяемый кожными железами древолаза ужасного (Phyllobates terribilis), обитающего в западной части Колумбии (Южная Америка)... Выделения кожных желез этой лягушки в 20 раз токсичнее яда других ядовитых лягушек (при обращении с ними необходимо надевать толстые перчатки). В среднем взрослая особь содержит 1 900 мкг яда, что достаточно для умерщвления почти 1 500 человек». 1 500 человек и... лягушка с ноготок! Верится с трудом...

В англоязычных странах этих лягушек называют «стрельными». Еще в 1820 году капитан британского флота Чарлз Кокрэйн впервые поведал цивилизованному миру, что индейцы Колумбии используют ядовитые секреты кожи древолазов, нанося их на наконечники боевых или охотничьих стрел. Яд таких стрел, уверял А.Э. Брэм, вполне достаточен, чтобы убить тапира, оленя, ягуара и... противника. Причем в течение нескольких минут! Сведения о секрете древолазов были опубликованы еще в 1869 году: токсичность крохотных лягушек оказалась в сотни раз сильнее кураре и стрихнина, в тысячи - цианистого натрия, в 35 - яда среднеазиатской кобры. А равен он яду самой опасной змеи земного шара - австралийского тайпана!

В Колумбию зачастили ученые, чтобы исследовать смертоносные индейские снадобья, которые могут и исцелять...

Ужасный древолаз (Phyllobates terribilis)

По заказу Национального института здравоохранения в джунгли отправилась отважная американка Марта Лэтам, чтобы получить «сырье» - секреты смертоносных лягушек, которых, к сожалению, приходилось обезглавливать. Вот что пишет исследовательница: «Я взяла в руки очередную влажную лягушку и щелкнула ножницами. И вдруг - как это могло случиться? - острие ножниц оцарапало мой палец. Я стала быстро высасывать кровь из ранки и почувствовала во рту привкус металла.

Спазма сдавила мне горло, по лицу струились капли пота. Задыхаясь, я опустилась на раскладушку, повторяя: «Дышать! Дышать!..» В течение часа меня трясло, как в лихорадке. Почти силой я вливала себе в рот томатный сок - единственную жидкость, которая нашлась в хижине.

На пороге хижины появились промокшие до костей индейцы. Они протягивали мне свою дневную добычу - лягушек, завернутых в зеленые листья. Надо было сосчитать их и заплатить охотникам.

До сих пор не понимаю, как мне удалось остаться в живых. По-видимому, дело было в том, что в ранку попал сырой, неконцентрированный яд, и я быстро высосала его из пальца.

Постепенно спазмы ослабели. Через два часа я снова была на ногах, заплатила за принесенных лягушек и рассортировала их по клеткам».

Чтобы решить эту проблему, колумбийских древолазов принялись содержать в неволе. Но было замечено, что при разведении в террариуме действие их яда неуклонно слабеет. Некоторые специалисты пробовали его даже на вкус! Тем не менее его биохимический состав в целом не изменялся, и работа с ядом продолжалась.

Так, из секрета выделили производное батрахотоксина -эпибатидин. Это химическое вещество со свойствами обезболивающего вызвало большой интерес у врачей: по действию оно сходно с морфием, которым безошибочно пользуются уже без малого два века, но с одним минусом - этот сильнейший наркотик вызывает привыкание. А у эпибатидина такого опасного свойства не отмечено. Другое средство - пумилиотоксин, применяющийся среди пациентов во время сердечных атак, когда нарушается работа кардиостимулятора. Сам же батрахотоксин вызывает необратимое сокращение спазмов сердечной мышцы, ведущее к инфаркту.

Как индейцы готовят яд из древолазов

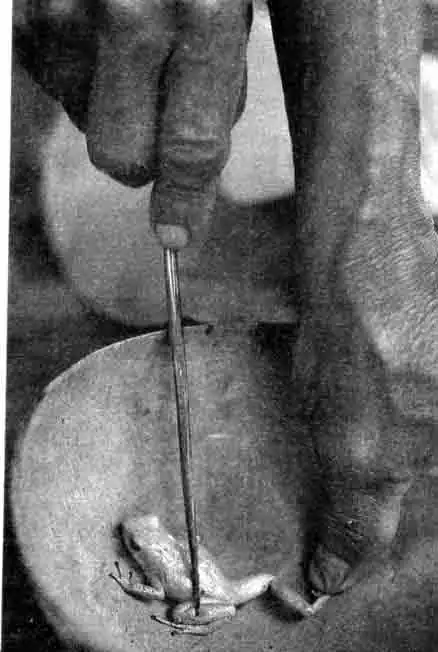

Казалось, в эпоху интернета, в конце тысячелетия, отравленные стрелы канули в Лету... Вовсе нет! Колумбийский индеец из племени эмбера-чоко по имени Паулино Уэсо по-прежнему презирает ружье и прочие выдумки белых: он по традиции пользуется духовой трубкой, или сарбаканом, сильно и резко выдувая смертоносные дротики в цель. Перед этим он ловит листолазов ужасных и, пользуясь иглой, выдавливает из них капли секрета. Охотника каменного века интервьюировали и фотографировали участники экспедиции «Нэйшнл Джиогрэфик» не далее как в 1995 году! Паулино, колдуя над лягушкой, предельно осторожен, а добыв зверя, сразу же вырезает кругом часть туши. Его снадобье хранится не менее одного года. Практически оба рода древолазов оснащены ядовитым секретом, но индейцы пользуются лишь тремя видами.

Другие племена получают секрет иначе. Лягушку насаживают на острую палочку и держат над пламенем костра. Кожа лягушки начинает выделять яд, и охотник обмакивает в него наконечник стрелы, на котором имеются спиральные насечки. В эти насечки и проникает яд. Одной лягушки хватает, чтобы отравить 50 дротиков для сарбакана. Однако, помимо практического применения, нашлись любители «стрельных лягушек». Нынче их содержат в террариуме! Как сообщает «Информационный сборник евразийской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов» (Москва, 2002), на тот период их содержали в Москве, Донецке, Риге и Таллинне. Особо отмечен зоопарк Всеволожского дома детского творчества (Ленинградская обл.), где опытный террариумист и руководитель кружка Евгений Рыбалтовский содержал четыре вида древолазов, причем три вида из шести морф (вариаций) успешно давали потомство.

Но позвольте! Дети и... древолазы?! Можно ли допустить, чтобы ребята ухаживали за этими жуткими амфибиями? Как ни странно, ветеринар, специалист по биоакустике и первоклассный знаток диких животных Михай Орсаг из Венгрии утверждает, что «...древолазы и листолазы являются идеальными животными для террариума не только благодаря своей великолепной краске, но и потому, что они ведут дневной образ жизни, не зарываются в землю, а постоянно находятся в движении, заняты охотой».

Что же собою они представляют? Это целое семейство лягушек (Dendrobatidae) с четырьмя родами и 116 видами. Древолазы невелики: не более 15-25 мм в длину. Лишь очень редкие виды достигают 75 мм. Иногда их называют «лягушками-красильщиками», а один вид (Dendrobates tinctorius) так и наименован: «красящим древолазом». Существует легенда, будто если выдрать перья у зеленого попугая и натереть его пеньки кровью этой лягушки, то попугай преобразится: станет желтым или красным. Но и сами лягушки способны преображаться. Нет смысла описывать их безграничную изменчивость. Еще полтора века назад зоолог Дж.Э. Баленджер отметил пять цветовых вариаций у одного и того же вида. Зачаровывает их окраска: прихотливые узоры сочетаются с карминно-красными, лимонно-желтыми, синими и фиолетовыми цветами, контрастирующими с белыми или черными перехватами. Эти переливы радуги обоснованы - окраска предупреждает! В семействе выделяются два рода: Листолазы (Phyllobates) с пятью видами и Древолазы (Dendrobates) с 47 видами, где наиболее популярны 35. Распространены только в Центральной и Южной Америке: от юга Гондураса до Перу, севера Парагвая, Боливии и Бразилии, до 20° южной широты. Обитают от низменностей дождевых лесов до полупустынных и нагорных редколесий. Голова древолазов пирамидальной формы, нос усечен, между глазами впадина, а сами глаза, расположенные по бокам головы, выступают лишь слегка. Язык удлиненный, не имеющий выемки. Большей частью рот беззубый; у двухцветного листолаза (Phyllobates bicolor) из Перу на верхней челюсти имеются мелкие зубки. Туловище стройное, с гладкой кожей. Тонкие конечности относительно коротки. Присоски на пальцах передних ног больше, чем на пальцах задних. Древолазы ведут дневной образ жизни, особенно активны в утренние и сумеречные часы. Самцы крупнее самок или оба равны по размерам. Некоторые виды держатся на земле, куда не проникают лучи солнца, но иногда могут карабкаться очень высоко.

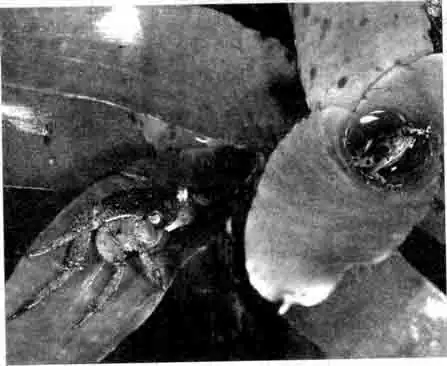

Спаривание древолазов (D. pumilio), перенос головастиков и их охрана за ними наблюдает наземный краб

Натуралисты XIX-XX веков сказали немало добрых слов о «замечательном попечении» древолазов по части ухода за потомством, что редкость среди амфибий. Но перед спариванием самцы, как и многие животные, устраивают настоящие ристалища. Как правило, самец усаживается на самой высокой точке своей территории, которая может быть верхушкой кустика. Он зорко следит, чтобы на гнездовой участок не проникли посторонние. При виде чужака он принимается громко «петь» (пение напоминает свист или треск насекомых), направляется к этому «наглецу» и в полном смысле слова на него налетает. Зачастую они обхватывают друг друга, как борцы, стараясь имитировать спаривание половых партнеров. Задача владельца - оттолкнуть пришельца. Древолазы мечут свою икру в листовой опад, дождевые лужицы, в дупла деревьев, на листья и пазухи бромелиевых и ароидных растений - всюду, где застаивается вода.

Так, самка маленького древолаза (Dendrobates pumilio) мечет от 2 до 16 икринок. Ей приходится совершать утомительное путешествие: от лесной подстилки до «ванны», которая находится в бутоне цветка, расположенного высоко на ветвях дерева, причем «лягушка-путешественница» переносит своих головастиков поодиночке. Вот теперь можно и передохнуть: головастики припрятаны в «бассейне», причем самка к ним наведывается через несколько суток. Когда появляется «мать-героиня» длиной в 1,5-2 см, головастики, как в сказке про козу и семеро козлят, по-своему сигналят: трепещут хвостами. Неоплодотворенные икринки, богатые пищевыми веществами, служат пропитанием выжившему потомству. Головастики, не в пример своим родителям, не выделяют токсинов, а потому становятся легкой добычей хищников, в частности наземных крабов. Взрослых, не боясь яда, поедают местные виды змей. Поэтому так старательно укрывает мать-лягушка свои «чада». Некоторые древолазы выступают в роли «кормящих отцов». Так, самец золотистого древолаза (D. auratus) охраняет и икринки, и головастиков, а при пересыхании луж самка трехполосого древолаза (D. trivittatus) транспортирует головастиков, как и самка древолаза маленького, на себе, но целым «гуртом». Для этого она усаживается в воду, и личинки так крепко к ней присасываются, что она оказывается покрытой поясом из 12-18 головастиков длиною 6-7 мм.

D. azureus (Суринам, разведен в неволе)

D. tinctorius (Французская Гвиана)

D. fantasticus (Перу)

D. histrionicus (Панама)

D. speciosus (Панама)

Биология многих видов мало изучена, некоторые довольно редки, а в связи со сведением тропических лесов они сокращаются в численности. А пока оба рода «стрельных лягушек» целиком включены в Приложение II СИТЕС -Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, принятой в Вашингтоне в 1973 году. В Приложении II отмечены те группы животных, которые пока еще не находятся под прямой угрозой исчезновения, но могут оказаться таковыми в случае, если торговля ими не будет строго регламентирована.

Древолазы по-прежнему поражают исследователей и бридеров. В частности, в 1999 году произвели целую сенсацию «красильщики» (D. tinctorius) нескольких цветовых разновидностей (морф), не виданные доселе исследователями.

Их добыли представители местных племен из Суринама (Южная Америка), обитатели «буша» - кустарниковых зарослей. Тотчас же в Суринам была направлена американская экспедиция, и ее результат превзошел всяческие ожидания, хотя вывоз древолазов был осложнен в соответствии с упомянутой выше конвенцией. Роскошные лягушки буквально сверкали и переливались, кожа их играла всеми возможными оттенками самоцветов: сапфиров, изумрудов, ониксов, гранатов, цитринов.

Увидев древолаза, паук-птицеед отступает

К счастью, все морфы уже успешно размножаются. Одной из них дали имя Аланис (экспортер назвал лягушку умопомрачительной красоты именем своей дочери). Длина ее 5,5 см. Второй - Патрисия (в честь женщины-бридера, поддержавшей почин экспедиции). Ее окраска, напоминающая аквамарин с прозеленью, искрится, как море в ласковую погоду. Следующую морфу, не менее эффектную и роскошную, назвали Монтехо. Лягушка несколько грубее по своей конституции и достигает в длину 6 см. И, наконец, Сипаливини - 5 см длиною. Помимо четырех совершенно новых морф, экспедицией привезены еще две, уже известные - Нью-Ривер и Цитронелла. Последняя, длиной 7 см, щеголяет ярко-лимонной окраской с металлическим отблеском, а на ее лапках - оттенки морской волны. Ее прозвище происходит от французского названия лимона.

Как же могли быть обнаружены новые формы на пороге третьего тысячелетия, хоть это и всего лишь крохотные лягушки?

Частично это связано с так называемым «обезлесением» - рубкой дождевых лесов южноамериканской сельвы. В итоге области, в прошлом слывшие «дикими» и «недоступными», оказались открытыми для любых сборщиков. Одновременно на древолазов взвинтили цены, и местные жители отправляются в дебри, надеясь добыть новую форму экзотического животного и получить за это приличные деньги. Короче, это вопрос выживания и сельвы, и лягушек, в ней обитающих, и местных жителей, когда на девственную природу наступают электропилы, бульдозеры, тракторы.

Во всяком случае прекрасные древолазы спасены от уничтожения. Как уже упомянуто, появились они и в России. Как ни странно, отмечено определенное противоречие - 95% этих животных разводят бридеры и любители, но лишь мизерная часть попадает в научно-исследовательские или университетские центры. Видимо, причина в том, что специалисты не склонны выставлять древолазов на продажу, что позволительно любителям. Осложнения вносят и препоны на вывоз. К счастью, разводят древолазов опытные и внимательные террариумисты. По мере того как товарный поток из них расширится, сама по себе иссякнет потребность в отлове живых особей. Так, например, в середине сентября 1999 года успешно спарились древолазы морфы Аланис, и у них появилось потомство. Через полгода за ними последовали и другие пары. Специалисты советуют поддерживать генетические линии в чистоте и избегать излишней гибридизации.