Яйцо

Итак, маленькие поселенцы, которым благоприятствовал случай, достигши зимнего убежища, вонзают свои хоботки, пьют сок и основывают, в свою очередь, новые поселения, но, вероятно, с меньшей быстротой, чем их предшественники, которым благоприятствовал летний зной. Тем же ускоренным способом бесполого воспроизведения живых детей эти тли окружают себя и здесь скромным семейством, последнее поколение которого превращается опять в черных крылатых тлей, подобных тем, которые выселились из галлов.

Способные к полету, эти тли опять переселяются, но в направлении, противоположном переселению их предков. Те летели с дерева в поле, а эти — с полей на скипидарный куст. Они покидают зимние приюты на корнях злаков и переходят на куст, где будут построены их летние помещения. Наблюдать их прилет совсем не трудно.

В первой половине мая я навещаю ежедневно мой скипидарный куст. Листья его уже распускаются, но еще не окрасились в зрелый зеленый цвет. На большей части листочков, составляющих сложный лист, кончики вздулись в виде карманчиков красного цвета: это первая работа весеннего поколения родоначальниц. Часам к десяти утра, в тихую и солнечную погоду, обратно переселяющиеся крылатые тли слетаются со всех сторон поодиночке. Они садятся на верхние веточки и тотчас же начинают ползать, ища чего-то. Прилет довольно многочислен.

Озабоченные тли бегают по ветвям и стволу непрерывными рядами. Большая часть их направляется сверху вниз—знак, что искомая цель находится у земли. Это общее движение вниз очень определенно и прежде всего привлекает внимание. Тем не менее некоторые ползут вверх или блуждают наудачу. Обыкновенно такие отличаются от остальных усеченным телом. Кажется, как будто брюшко у них отрезано. Странные создания! Это как будто ходячие туловища. Те, которые спускаются вниз, напротив, имеют брюшко в хорошем состоянии, только немного вздутое и бледно-зеленое снизу. Скоро мы узнаем тайну тех, которые кажутся безбрюхими, а в данное время проследим за имеющими брюшко.

По гладкой и голой коре они проходят равнодушно, не останавливаясь, но если встречают пучок лишайника, то на несколько минут останавливаются. А ведь лишайник в изобилии встречается внизу ствола, куда преимущественно и направляются спускающиеся тли. Желтые розетки лишайника пармении покрываются посетителями. Каждый всовывает конец брюшка между чешуйками и после того остается с минутку неподвижным. Что происходит под лишайником—скрыто от меня. Покончив свое дело, а это происходит очень быстро, тли вдут обратно, но на этот раз как будто бы без брюшка; они подымаются наверх куста и улетают. В час пополудни на кусте остается лишь несколько запоздавших с исчезнувшим брюшком. В течение двух недель, если погода хороша, эти явления повторяются ежедневно.

Что произошло в лишайнике? Мы это узнаем го опыта в кабинете. Концом кисточки я сметаю в стеклянную трубку кучку крылатых тлей, спускающихся вниз. Концом иглы я надавливаю на брюшко тли, положенной на лист бумаги, как делал это осенью. Все без единого исключения дают мне по несколько зародышей с глазными черными точками. Вот опять мы имеем перед собой крылатое поколение, живородящее и бесполое. Все безразлично рожают, не заслуживая названия ни матери, ни отца.

Итак, это просто какие-то мешочки с потомством, назначение которых состоит в том, чтобы переселить летом на скипидарный куст население, не способное сделать это собственными слабыми силами. Значит, у наших тлей есть два крылатых поколения: одно переносит население с куста на злаки, когда приближаются холода; другое— с корней злаков на куст, когда наступают теплые дни. Одинаковые по форме тела и по росту, оба эти крылатых поколения, осеннее и весеннее, умеренно плодовиты. И то, и другое дают приблизительно по шесть детей на одну рождающую.

Я сметаю в стеклянную трубку несколько крылатых тлей, спускающихся по кусту вниз, и кладу им сухую веточку с того же куста. События не заставляют ждать себя. Меньше чем через четверть часа пленницы родят детей. Это та же поспешность, какую показали нам осенние расселительницы на моем окне. Когда приходит время, рождение совершается на первом попавшемся предмете, удобен ли он или нет. Потому-то тли на кусте так спешат спуститься вниз, к лишайникам: если они запоздают, то придется отложить детей где-нибудь на дороге, в крайней опасности для этих последних.

В моем опыте сухая веточка заменяет куст. Быстро пробегают ее крылатые тли, населяя потомством. При кратких остановках новорожденные помещаются по одному туда, сюда, куда попало. Тля как будто изображает машину, равнодушно выбрасывающую свои изделия. Как и у осеннего поколения, новорожденные ставятся отвесно, прилепляются нижним концом и бывают завернуты в такую тоненькую рубашечку, что и в лупу ее едва заметишь. Минуты две младенец остается неподвижным. Потом на рубашечке образуется разрыв, ножки освобождаются и совершают движения, постепенно животное окончательно сбрасывает рубашечку, падает на брюшко и уползает. На свете одной тлей стало больше.

В несколько минут крылатая тля рассовывает всех своих детей, брюшко ее уменьшается, и она становится неузнаваемой. Этот мешочек с зародышами, сначала такой толстый, все съеживается по мере выделения содержимого, и в конце концов от него остается как бы одно крылатое туловище. Теперь мы знаем тайну двойного потока тлей вверх и вниз по дереву. Пузатые тли шли вниз, отложить детей в лишайник; лишенные живота тли возвращались, окончив деторождение.

Я собираю несколько кусков лишайника и нахожу в них забившимися тех же крошечных новорожденных, которых я получил в стеклянных трубках. Прибавим, что, отложив детей, крылатые тли погибают на другой или на третий день: их назначение окончено.

Как рожденные в моих трубках, так и вынутые из их естественных убежищ, маленькие новорожденные вошки разбиваются на четыре группы, легко различимые по окраске. Самые многочисленные— травянисто-зеленые, с прозрачными бесцветными ножками и головкой; они тонки и стройны. Остальные, вдвое или втрое крупнее, толстые и между ними попадаются бледно-желтые, ярко-янтарные и светло-зеленые.

Каждая крылатая тля весеннего поколения есть плодоноска (VI), дающая двух родов детенышей: тонких—всегда зеленых и толстых— то бледно-желтых, то янтарных, то также зеленых. Очень вероятно, что эти три последних изменения представляют различные виды. Тем не менее в крылатых тлях-плодоносках, которые их производят, я не могу установить различий в общем наружном виде, но нет сомнения, что я нашел бы их, если бы меня не пугали трудные подробности микроскопического исследования.

Перейдем к явлениям более крупного интереса. Молодые, вновь рожденные вошки, все, какой бы ни были окраски, лишены ротовых частей—хоботка и снабжены очень определенными двумя черными глазными точками. Значит, они видят, могут разбираться среди обстановки, отыскивать друг друга и собираться вместе; но они не принимают пищи, как это доказывает полное отсутствие хоботка. Они деятельно бродят по ветке, которую я поместил в трубку, останавливаются у щелей в коре, спускаются туда, исследуют место и потом опять принимаются бродить с озабоченным видом. Наконец, они прячутся в двух концах грубо сломанной ветки. Там они забиваются в щели между разорванными волокнами, высунув задки наружу и опустив головы в щели.

На другой день я нахожу их всех в ватной пробке, которой заткнута трубка и которая заменяет им, за неимением лучшего, убежище в лишайнике. Здесь они сидят неподвижно. Я вижу таких, которые изредка шевелят лапками, вижу и таких, которые уселись парами: тоненькая сверху, толстая внизу. Дело ясно: теперь у меня перед глазами половое поколение (VII), состоящее из двух настоящих полов, и я присутствую при свадьбах. Самец меньше и всегда зеленый, самка крупнее и окрашена различно у различных видов (рис. 257 и 258). Но какие окоченевшие влюбленные! Какая свадьба! Едва время от времени колеблются усики и двигаются лапки. Около часа продолжаются объятия, потом пара расходится. Дело кончено.

Видя столь жалкие браки, я не хотел верить своим глазам. Обыкновенно брачный возраст есть возраст расцвета. К свадьбе насекомое совершает превращения, приобретает более сильную и изящную форму, приобретает крылья и всячески украшает себя. Вступающие в брак тли, напротив, опускаются на последнюю ступень скудости.

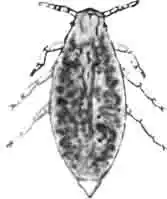

Рис. 257. Скипидарниковая тля (Pemphigus)—самец. Сильно увел. (По Derbes)

Их бесполые предшественники имели крылья, а будучи еще заперты в галлах, носили на толстом теле пушистую мантию. Теперь же их дети, которые должны представлять собой цвет семьи, не имеют ни крыльев, ни снежно-белого пушка, ни толстого оранжевого брюшка. Эти вступающие в брак тли самые жалкие и самые слабые изо всех рядов поколений. Появление пола везде ведет к совершенству, а здесь—к упадку. Это как бы противоречие общему закону жизни.

До сих пор питомцы скипидарного куста не имели половых особенностей, и не только не страдали от этого, а, напротив, благоденствовали, размножаясь с поразительной быстротой. Почему же они не продолжают размножаться этим способом, подобно чесноку, лозе, сахарному тростнику и т.д.? Какая необходимость теперь соединяться в пары для того, чтобы произвести то же самое, что так хорошо производила до сих пор одна?

Такая резкая перемена способов размножения имеет основанием перемену их произведений. Бесполые предшественники давали живых детей, которые тотчас же проявляли деятельность, втыкая хоботок в стенки галлов. А теперь скромная самка дает после свадьбы яичко, в котором скрытая жизнь должна сохраняться в течение целого года. Там мы получали как бы черенки, отводки, а здесь—семена, плоды.

Для того чтобы противостоять времени, чтобы долго сохранять в скрытом состоянии способность к жизни, зимнее яйцо (VIII), как и семя, нуждается в слиянии двух полов, двух сил, более действительных, когда они соединяют свои жизнеспособности. Что же касается до первой, основной, причины такой необходимости, то будет благоразумно, если мы признаемся, что ничего о ней не знаем, да, может быть, и знать не будем.

Однако посмотрим, как все это происходит у тлей. После свадьбы самец прицепляется к вате, затыкающей трубку, и постепенно высыхает, превращаясь в пылинку. Он умер, а его подруга остается на месте неподвижная.

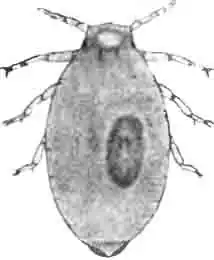

Рис. 258. Скипидарниковая тля (Pemphigus)—самка. Сильно увел. (По Derbes)

У меня является желание посмотреть, что происходит в ее внутренностях. Микроскоп показывает мне под ее прозрачной кожей эллиптический круг, состоящий из тонких молочных зернышек и занимающий почти всю вместимость тела животного. Здесь вырабатывается яйцо. Больше нет ничего различимого: ни яичников с яйцевыми трубочками, ни зародышей, расположенных в них четкообразно, как это бывает обыкновенно у других насекомых. Почти весь состав тела матери растворяется и перерабатывается по новым законам. Она была жива, теперь она становится неподвижной, безжизненной и вся превращается как бы в плод, в котором жизнь будет таиться в скрытом состоянии. Она жила и, не переставая быть самой собой, она опять будет жить. Трудно было бы найти лучший пример той высшей алхимии, которая управляет изменчивостью проявлений жизни.

Что выйдет из этого плавильника? В данное время ничего не выйдет, потому что яйцо не откладывается. Все животное превратилось в яйцо, скорлупой которому служит высохшая кожа матери. И на этом яйце сохраняются ножки, голова, туловище, брюшко и членистость кожи. На вид это та же вошка, что и была, только неподвижная.

Теперь круг замыкается и опять приводит нас к тем загадочным маленьким тельцам, которые я собирал зимой под лишайником, покрывающим скипидарный куст, и в щелях сломанных стеблей. В ватной, пробке моих трубок встречаются два сорта этих телец: черненькие и рыженькие, как и на кусте.

Подобно семенам, ожидающим для прорастания возвращения весны, те и другие тельца покоятся неподвижно почти целый год. Образовавшись в мае, они должны вылупиться только в следующем апреле. Тогда опять начнется тот же странный круг развития тлей, который так сложен, что его надо изложить еще раз вкратце.

Вышедшее из зимовавшего яйца маленькое животное (I) производит карманчатый, или сумочный, нарост на кончике молодого листочка, в котором живет уединенно и родит живых детей. Эти дети (II) расходятся в разные стороны, поодиночке, и образуют настоящие галлы. Первая образовательница (II) этого жилища, которая была сначала также одинокой, производит себе сотрудников (III), которые, выросши, становятся горбатыми, носят на спине мешок и украшаются красным цветом. Эти занимаются быстрым размножением. У них появляется многочисленное потомство бескрылых оранжевых тлей (IVa), которые совершают превращение в сентябре и делаются черными и крылатыми (IVb). В это время вскрываются наросты на листьях, и крылатые тли улетают в поля, где каждая рассеивает куда попало от шести до восьми детей (V). Эти последние проводят зиму под землей, по всей вероятности, на корнях каких-нибудь злаков.

Во время зимы, под землей, должно повториться в более скромных размерах то, что происходило в наростах. Последнее поколение их превращается в крылатых тлей (VI), которые, подобно осенним, покидают подземное убежище и переселяются на кусты, где кладут в щели коры и под лишайниками опять от шести до восьми новорожденных (VII) каждая.

До этого мгновения на различных ступенях происхождения все рожали без участия двух полов; теперь появляется разделение на два пола, браки и их результат — яйцо. Дети весенних крылатых тлей разделяются на самцов и самок (VII), крошечных созданий, самых маленьких из всех рядов поколений. Эти карлики ничего не едят и только спариваются, им больше нечего делать. Вскоре после того самец погибает, а самка цепенеет и превращается в зимующее яйцо (VIII). Итак, в течение двух лет сменяется семь рядов поколений, из которых одно поколение 1-го ряда составят родоначальницы, одно поколение П-го ряда- -основательницы, одно или несколько поколений Ш-го ряда- родительницы, поколение IV-го ряда—расселительницы [сначала личинки (IVa) и нимфы, а потом крылатые (IV6)], одно или несколько поколений V-ro ряда—корневые поселенцы, одно поколение VI-го ряда — плодоноски, одно поколение Vll-го ряда половое: самцы и самки и VIIl-горяда—одно зимующее яйцо.