Запах

В физике теперь наделали большого шума лучи Рентгена, которые проходят через непрозрачные тела и фотографируют нам невидимое. Это—превосходное открытие, но как оно скромно сравнительно с теми удивительными открытиями, которые хранит для нас будущее, когда, познакомившись поближе с причинами явлений и заменив искусством то, чего недостает нашим внешним чувствам, мы будем в состоянии хотя немного соперничать с остротой чувств животных. Как завидно во многих случаях это превосходство их! Оно указывает на скудость наших сведений, показывает, как несовершенны наши органы внешних чувств, и открывает нам такие явления, которые нас поражают, настолько они вне наших способностей.

Жалкая гусеница походного соснового шелкопряда (Thaumatopoea pityocampa S. V.) способна предчувствовать бурю; хищная птица с облаков видит полевую мышь, сидящую на земле; ослепленные летучие мыши, не зацепившись, пролетели через путаницу нитей, которые протягивал им Спалланцапи; завезенный за сотню верст голубь безошибочно возвращается в свой голубятник через огромные пространства, через которые он никогда не пролетал. Пчела делает то же, хотя в более скромных размерах.

Тот, кто не видал собаки, отыскивающей трюфели, не знает одного из лучших подвигов обоняния. Погруженное в свое занятие животное идет размеренным шагом, держа нос по ветру. Оно останавливается, исследует почву, принюхиваясь к ней, и принимается рыть лапой. Ее взгляд как будто говорит: «Здесь, хозяин. Клянусь моей собачьей честью, что трюфели здесь!» И это правда. Хозяин роет в указанной точке, и если его лопатка заблудится, то собака, обнюхав землю, снова направит ее, куда следует. Скажут, что это большая тонкость обоняния. Разумеется да, если под этим подразумевают, что здесь воспринимающим органом являются ноздри животного. Но то, что эти ноздри воспринимают—всегда ли это простой запах в обыкновенном значении этого слова, испарение, как понимает его наша способность впечатляться? Я имею основания сомневаться в этом. Из наблюдений над собакой, отыскивающей трюфели, я вынес убеждение, что нос ее руководится чем-то иным, а не просто запахом, как мы его понимаем. Он должен воспринимать еще испарения другого порядка, таинственные для нас, не одаренных этой способностью. Свет имеет свои темные лучи, не действующие на сетчатку нашего глаза, но, по-видимому, действующие так не на всех. Почему бы и запаху не иметь своих скрытых испарений, недоступных нашему обонянию, но уловимых иным обонянием. Мир ощущений гораздо более обширен, чем это можно думать, руководствуясь только нашими впечатлениями.

Искатель трюфелей, несмотря на продолжительный опыт, не может сам найти трюфель, зреющий зимой на четверть, на две под землей: ему нужна помощь собаки или кабана. И что же, эти самые тайны известны также, и еще лучше, некоторым насекомым. Они обладают исключительным чутьем, служащим им для открытия трюфелей, которыми питаются их личинки. Из испорченных трюфелей, населенных червями и положенных в этом состоянии в сосуд со слоем свежего песка, я получил когда-то рыжего жука (Anisotoma cinnamomea Panz.) и различных двукрылых, между которыми одна (Sapromyza) по своему мягкому полету и тоненькой фигурке напоминает навозную, бархатистую навозную муху рыжего цвета (Scatophaga scybalaria), осеннюю обитательницу человеческих экскрементов.

Как узнает эта трюфельная мушка, в каком месте под землей находится ее трюфель? Проникнуть под землю, чтобы искать в глубине, ей невозможно: ее нежные ножки поломались бы, даже если бы она стала двигать песчинку; ее крылья такой формы, что с ними ей нельзя пролезть через узкий проход; ее наряд, состоящий из шелковистых волосков, мешает ей скользить. Одним словом, все мешает этому. Сапромидза должна откладывать свои яички на поверхность земли, но как раз в том месте, под которым находится трюфель, потому что личинки погибли бы, если бы им приходилось бродить наудачу, пока встретят трюфель, так как трюфели растут не часто. Итак, муха-трюфельница отыскивает обонянием места, благоприятные для ее материнских намерений; она имеет такое же чутье, как собака, искательница трюфелей, а может быть, еще и лучшее, так как она умеет это делать, не учась, а ее соперник обучается этому.

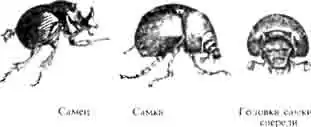

Я наблюдал еще и другого искателя трюфелей из насекомых. Это хорошенький черненький жучок, с бархатистым бледным брюшком, совершенно круглый, величиной с вишневую косточку (рис. 219). Его называют больбоцер (Bolboceras gallicus Muls.). Потирая края надкрыльев о конец брюшка, он производит нежное чириканье, похожее на чириканье птенцов, когда мать подлетает к гнезду с кормом в клюве. У самца на голове очень красивый рог, напоминающий в маленьком виде рог испанского копра.

У южного подножия сериньянских холмов, недалеко от моей деревни, есть роща, состоящая из приморских сосен и кипарисов. Осенью, после дождей, здесь бывает много грибов. Здесь-то я и наблюдал больбоцера. Его норка открыта и только окружена песчаным валиком: глубина ее—четверть аршина или немного больше. Она отвесно спускается в очень рыхлую почву, а потому открыть норку и подсмотреть, что в ней делается, очень легко, если только сначала выкопать перед ней ямку, а потом удалять ножом осторожно отвесную стенку, отделяющую ямку от норки. Тогда норка станет видна на всем протяжении, от входа до дна, в форме полуканала.

Часто в раскрытом жилище никого не оказывается: насекомое ночью ушло оттуда, покончив свои дела. Оно отправилось устраиваться в другом месте. Часто также на дне норки оказывается насекомое: самец или самка, но всегда в одиночку. Оба пола любят рыть норки, но делают это не совместно, а отдельно. Это не семейная норка, где выкармливаются дети, а временное жилище, вырытое каждым насекомым для себя: Иногда в норке нет ничего, кроме землекопа, которого застаешь за работой; а иногда находишь насекомое—и это бывает не редко—охватившим ножками подземный гриб, целый или уже надъеденный. Рассыпанные крошки указывают на то, что мы застали его за обедом.

Отнимем у него его добычу, и мы увидим, что это подземный гриб, близкий к трюфелю (Hydnocystis arenaria Tul.). Теперь и понятно, для чего больбоцер роет свои норки. Жучок идет себе потихоньку в тишине сумерек и, чирикая, обнюхивает почву, исследует обонянием ее содержимое. Наконец, обоняние докладывает ему, что желанный кусок здесь, внизу, прикрыт несколькими дюймами песка. Уверенно роет он землю в этой точке, прямо вниз, и непременно дорывается до гриба. До тех пор пока у него есть пища, он не выходит из норки, а когда пища съедена, он переходит в другое место и повторяет то же. Так проходят вся осень и весна, нора этих грибов.

Рис. 219. Больбоцер (Bolboceras gallicus Muls.): самец, самка и головка самки спереди. (По Mulsant)

Для того чтобы изучить дома это насекомое, мне нужен запас грибов. Искателю трюфелей нужна собака, а мне ее заменит больбоцер. В несколько часов, при помощи больбоцера, я становлюсь обладателем горсти грибов. Теперь наберем и жучков, что не представляет никаких затруднений, надо только порыться в норках.

В тот же вечер начинаю делать опыты. Я наполняю большую чашку просеянным на сито песком. При помощи палочки толщиной в палец проделываю шесть отвесных норок глубиной вершков в шесть и довольно просторных. В каждую норку я кладу по грибу, а сверху втыкаю по тоненькой соломинке, которая позднее укажет мне точно место гриба. Наконец, все шесть углублений наполняю просеянным песком и на эту выровненную поверхность пускаю моих восемь жучков и покрываю их металлическим колпаком.

Сначала мои насекомые, испуганные ловлей и перенесением на другое место, стараются убежать, влезают на сетку колпака или зарываются в землю у самого края загородки. В последний раз я наведываюсь к ним в десять часов вечера. Три из них все сидят, зарывшись под тонким слоем песка; остальные пять вырыли отвесные колодцы как раз возле соломинок, указывающих мне, где зарыты грибы. На другое утро и под шестой соломинкой есть колодец.

Вот теперь надо посмотреть, что там делается. Песок постепенно снят отвесными пластами, норка открыта и на дне каждой оказывается жучок, кушающий гриб. Повторим опыт с этими надъеденными грибами. То же явление: ночью, в короткое время, насекомое прямо и без всяких колебаний прорывает отвесный ход прямо к грибу. Обладает ли этот гриб острым запахом, способным подействовать на чутье жучка? Для нашего обоняния он кажется лишенным какого бы то ни было запаха. Камешек пахнет не сильнее, а между тем больбоцер так легко находит этот гриб, но это узкий специалист: он может находить только этот грибок и никакого другого.

Собака, отыскивающая трюфели, и насекомое исследуют почву вблизи непосредственно принюхиваясь к ней, да и отыскиваемый предмет находится на небольшой глубине. Если бы он находился на некотором отдалении, то ни собака, ни насекомое не восприняли бы таких тонких испарений. Через большие расстояния могут действовать только сильные запахи, заметные и для нашего грубого обоняния. Тогда со всех сторон сбегаются издали те животные, которых привлекает этот запах. Если для моих исследований я нуждаюсь в животных, которые питаются трупами, то я кладу мертвого крота на солнце, в отдаленном уголке двора. Как только труп начнет разлагаться, является множество жуков—могильщиков и кожеедов, карапузиков и сильфов, которых до этой приманки совсем не было ни в саду, ни в его окрестностях. Они привлечены издали при помощи их обоняния, в сравнении с которым мое обоняние очень жалко, но все-таки здесь и для меня, как для них, есть действительно то, что мы называем запахом.

Еще более интересные наблюдения доставляет мне цветок арума (Arum dracunculus), такой странный по форме и ни с чем не сравнимый по отвратительному запаху. Представим себе большую ланцетовидную пластинку винно-красного цвета длиной в фут, которая внизу загибается в яйцевидный кошелек величиной с куриное яйцо. Через отверстие этого мешочка поднимается со дна срединный стержень, длинная, синевато-зеленая палка, окруженная у основания двумя кольцами: одно из плодников, а другое из тычинок. Таков в общих чертах цветок или, вернее, таково соцветие арума. В течение двух дней он выделяет ужаснейший запах падали, который в сильную жару и под ветром отвратителен и невыносим. Преодолев отвращение, приблизимся, и мы увидим интересное зрелище (рис. 220).

Привлеченные далеко распространившимся смрадом, сюда собрались различные насекомые, питающиеся трупами мелких животных, и уселись на большой багровый лист, производящий запах гнилого мяса. Они как бы опьянели от трупного запаха, доставляющего им наслаждение, они катаются по склону листа и падают в кошелек. В несколько знойных часов весь приемник полон. Посмотрим внутрь через узкое отверстие. Нигде больше не увидишь такой толкотни. Тут перемешались спинки, животики, крылышки, ножки, все это катается, трещит, скрипит, поднимается вверх и опять опускается. Это настоящая вакханалия.

Некоторые выходят, но не улетают, а с порога опять падают в мешочек, вновь охваченные опьянением. Приманка неудержимо влечет их к себе. Ни один из присутствующих не оставит этого места раньше вечера или даже другого дня, когда испарения рассеются. Тогда медленно, как бы с сожалением, они покидают цветок, и на дне дьявольского кошелька остаются кучки мертвых и умирающих да оторванные лапки и крылышки. Скоро придут уховертки и муравьи и поедят этих покойников.

Рис. 220. Трупные насекомые, слетающиеся на запах вонючих цветов арума и стапелии. (По Kunckel)

Что же делали насекомые в цветке? Были ли они его пленниками? Может быть, цветок, заманив их, не выпускал оттуда при помощи направленных внутрь и сходящихся волосков? Нет, они vionmi выйти, что и сделали в конце концов. Может быть, они, обманутые запахом, занимались откладыванием яиц, как сделали бы это на трупе? Тоже, нет. В кошельке нет никаких следов кладки яиц. Их просто привлекал непреодолимо запах падали, от которого они суетились и кружились, как безумные. В самый разгар вакханалии я разрезаю цветок и высыпаю его содержимое в склянку. Несколько капель эфира делают насекомых неподвижными. Тогда я считаю их, и оказывается всего четыре сотни. Здесь представители только двух родов: кожееды и карапузики. Вот подробное перечисление представителей, всех видов: Dermestes frischii Kugl. -120, D. undulatus Brah.—90, D. pardalis Schoen.-1, Saprinus subnitidus De Mars.- 160, S. maculatus Ros. - 4, S. detersus Illig. -15, S. semipunctatus De Mars. ,12, S. aeneus Fab. -2, S. speculifer Latr. --2, а всего -406.

Так же, как это огромное число, заслуживает внимания другая подробность: полное отсутствие представителей других родов, столь же страстных любителей маленьких трупов, как кожееды и карапузики. К трупу крота сбегались сильфы и могильщики (Silpha sinuata Fab., S. rugosa L., S. obscura L., Necrophorus vestigator Hersch.), а к запаху арума они остались все равнодушными. Нет ни одного представителя тих родов в десяти цветках, которые я исследую. Двукрылые, также страстные любители гнили, тоже отсутствуют. Различные мухи, одни серые, другие зеленоватые, прилетают, это правда, садятся на цветок, даже проникают в вонючий мешочек, но почти тотчас же, разочарованные, улетают. Остаются одни кожееды и карапузики. Почему? Я видел собаку, которая, найдя на дороге высохший труп крота, терлась об него всем телом, прижималась то одним боком, то другим и, надушившись таким образом, уходила довольная.

Почему некоторые из насекомых, любителей падали, не могли бы иметь таких же привычек? Кожееды и карапузики прилетают к вонючему растению и целый день копошатся возле него, хотя могут уйти. Многие даже гибнут в давке. А между тем их удерживает не богатая добыча, так как цветок не доставляет им никакой еды; не кладут они здесь и яичек, потому что их личинкам нечего было бы тут есть. Что же здесь делают эти безумные? По-видимому, они просто упиваются смрадом, как собака, о которой я говорил. И это упоение обоняния привлекает их со всех сторон, издалека. Так и жук-могильщик, отыскивая место, где бы устроить свою семью, прибегает к моим запасам гнили. Те и другие привлекаются сильными запахами, которые действуют и на наше обоняние: эти же запахи, переставая действовать на нас, перестают привлекать и их. Но гриб, которым питается жучок больбоцер, для нас не имеет никакого запаха. Тем не менее насекомое находит его, хотя и не приходит для того издали, так как живет в тех же местах, где находится этот гриб. Как бы ни были слабы испарения его, насекомое, снабженное нужными органами, может заметить эти испарения, так как оно ищет вблизи.

Но что же сказать о самцах сатурнии и шелкопряда, прилетающих к самкам, запертым в неволе? Они прилетают очень издалека. Что воспринимают они на таком расстоянии? Запах ли то, как мы понимаем это слово? Я не могу решиться поверить этому. Признано, что запах, доступный нашему обонянию, состоит из молекул, отделяющихся от душистого вещества и распространяющихся в воздухе. Следовательно, при впечатлениях обоняния действуют на органы обоняния материальные частички. Что вонючий арум вырабатывает резкий запах, которым насыщается окружающий воздух, это очень просто и понятно. Понятно также, каким образом впечатляются этим запахом кожееды и карапузики.

Но что же материального выделяет из себя самка сатурнии? Ничего, судя по нашим обонятельным впечатлениям. И это ничто должно насытить воздух, на пространстве нескольких верст! Разум отказывается представить это себе. Это все равно, что представить себе, будто можно окрасить целое озеро зернышком' кармина.

А вот и другое соображение. В моем кабинете, когда я насыщал воздух резкими и сильными запахами, которые должны были уничтожить слабые испарения самок, самцы без всяких колебаний прилетали к определенному месту. Слабый звук заглушается сильным, слабый свет затмевается ярким. Это волны одного и того же порядка. Но удар грома не может заставить побледнеть ни малейшего луча света, а свет солнца не может потопить звука. Лучи различных свойств не влияют друг на друга.

Опыт с нафталином и другими сильно пахучими веществами, которыми я насыщал воздух, по-видимому, должен показать, что запах имеет два происхождения. Вместо отделения частичек подставим колебание воздуха, и вопрос о сатурнии разрешится. Ничего не теряя из своего состава, светящаяся точка колеблет эфир своими вибрациями и наполняет светом огромные пространства. Почти так же должен действовать ток, извещающий насекомых о присутствии самки. Ток этот не отделяет молекул; он колеблет волны, способные распространяться на большие расстояния, на какие не может распространяться материя.

В общем, обоняние имеет две области: область микроскопических частичек, рассеянных в воздухе, и область эфирных волн. Нам знакома только первая область. Она известна также и насекомому. Это она приводит саприна к смрадному аруму, а могильщиков к трупу крота. Второй способ распространения запаха, гораздо более совершенный, не действует на нас совершенно, по недостатку у нас нужных для восприятия его органов. Сатурния и шелкопряд пользуются им в брачную ночь, и многие другие насекомые тоже пользуются им в различных случаях своей жизни.

Как и свет, запах имеет свои Х-лучи. Когда наука, наученная животным, подарит нам в один прекрасный день радиограф запахов, то этот искусственный нос откроет нам целый мир чудес.