Звуковой прибор

Если мы будем рассматривать животных, переходя от низших к высшим, то увидим, что первые животные, которые обладают способностью производить звуки, это насекомые. Лишенное легких, которые содействовали бы дрожанию голосовых струн, насекомое изобрело трение, смычок и тимпаны, которыми человек впоследствии так чудно воспользовался.

Различные жуки издают шум, касаясь слегка одной шероховатой поверхностью о другую. Жук-усач двигает кольцом переднеспинки по следующему кольцу туловища; мраморный хрущ трет краями надкрылий спинную сторону последнего брюшного кольца; копры и многие другие не знают иного способа для произведения звуков. По правде сказать, эти трущие издают не музыкальные звуки, а, скорее, скрежетание, сухое, отрывистое и глухое.

Среди таких неискусных скрежетателей я отмечу больбоцера (Bolboceras gallicus Muls.), который заслуживает почетного отзыва. Это изящное насекомое выкапывает себе в сосновом лесу песчаную норку, из которой выходит при наступлении сумерек с нежным чириканием, напоминающим звуки птенца маленькой птички, досыта накормленного и спрятанного под крылышком матери. Обыкновенно безмолвный, он шумит при малейшей тревоге. Дюжина таких пленников в ящике дает восхитительную симфонию, хотя и очень слабую, требующую большой близости уха, для того чтобы ее можно было услышать. По сравнению с ним усачи, копры, хрущи и другие являются только грубыми скребунами. Впрочем, у всех их это не пение, а выражение страха, скажу даже—крик тоски, стон. От насекомого можно услышать его только во время опасности, но никогда, насколько мне известно, не услышите его во время свадьбы.

Истинный музыкант, выражающий свою радость смычком и цимбалами, ведет свое начало с более отдаленных времен. Он опередил насекомых высшей организации: скарабея, пчелу, муху, бабочку, которые удостоверяют свое высшее положение полными превращениями; он недалеко отстоит от грубых образцов отдаленного геологического периода.

В самом деле, настоящие насекомые-певцы принадлежат исключительно к двум отрядам: к полужесткокрылым—цикада или же к прямокрылым—кузнечик и сверчок. По своим неполным превращениям они родственны тем первоначальным породам, история которых записана на пластах сланца, в недрах земли. Эти насекомые являются одними из тех, которые к неясному шуму неодушевленных предметов впервые примешали звуки живых существ. Насекомое пело тогда, когда пресмыкающееся еще не умело издавать своего свиста.

Важнейшее место в концерте насекомых принадлежит кузнечику, не менее замечательному по его пению, чем цикада, с которой его так часто смешивают. Только один из прямокрылых превосходит кузнечика в отношении пения: это близкий его сосед—сверчок. Прежде всего послушаем бледнолобого кузнечика.

Он начинает сухим треском, пронзительным, почти металлическим, сильно напоминающим звук, производимый сероголовым дроздом, стоящим настороже, когда он до отвала наедается ягодами. Это ряд отдельных ударов «тик-тик» с большими промежутками. Потом, с постепенно возрастающей силой, пение переходит в быстрое бряцание, где его основное «тик-тик» сопровождается глухим генерал-басом. В финале крещендо делается таким, что металлическая нота заглушается и звук превращается в простой шумящий шелест: «фррр-фрр-фрр»—большой скорости. Певец продолжает таким образом по целым часам, чередуя строфы с перерывами. В тихую погоду его пение может быть услышано во всей его полноте на расстоянии двадцати шагов. Это немного. Сверчок и цикада обнаруживают совсем иную силу звука.

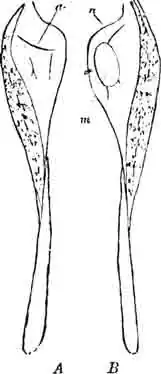

Каким образом производится пение кузнечика? Надкрылья его расширяются в основании и образуют на спине плоское вдавление, имеющее форму удлиненного треугольника. Это и есть поле звуков. Левое надкрылье находит на правое и во время покоя совершенно прикрывает его музыкальный прибор. Наиболее явственная часть этого прибора, хорошо известная с незапамятных времен, есть зеркальце, названное так по причине блеска тонкой овальной перепонки, вставленной в рамку из жилок. Это—кожица барабана или гуслей, с отменной мягкостью звука, с той лишь разницей, что она звучит, не будучи ничем ударяема. Ничто не соприкасается с зеркальцем, когда кузнечик поет. Колебания, сообщающиеся зеркальцу, происходят по другой причине. Его рамка продолжается у внутреннего основного угла тупым и широким зубцом, снабженным по краю складкой, более резко выдающейся и более плотной, чем другие жилки, распределенные там и сям. Я буду называть эту складку тёркой (nervure de friction). Вот точка отправления колебаний, заставляющих зеркальце издавать звуки. Это будет очевидно, когда мы ознакомимся с остальной частью прибора (рис. 173).

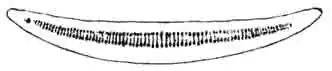

Остальная часть, т.е. двигательный прибор, находится на левом надкрылье, прикрывающем другое своим плоским выступом. Снаружи род поперечного валика, немного косого, который можно принять за жилку, более плотную, чем другие, и не представляющую ничего замечательного для поверхностного взгляда, но посмотрим в лупу на ее нижнюю сторону. Валик оказывается кое-чем получше, чем обыкновенная жилка. Это превосходный смычок из зубчатой полосы, чудный по правильности при своей небольшой величине. Он имеет форму согнутого веретена. С одного конца до другого он изрезан наискось приблизительно двадцатью четырьмя треугольными зазубринами, очень ровными, из твердого, неизнашиваемого вещества темно-каштанового цвета (рис. 174).

Рис. 173. Надкрылья бледнолобого кузнечика: А—левое; В - правое: а—смычок со спинной стороны; m —зеркальце; n —тёрка

Способ употребления этого механического сокровища само собой бросается в глаза. Если немного приподнять у мертвого кузнечика плоскую закраину обоих надкрыльев, чтобы привести их в то положение, которое они занимают, издавая звук, то можно видеть, что смычок цепляет своей зубчатой полосой тёрку; если проследить движение зубцов, которые от одного конца до другого нигде не уклоняются от точек колебания, и если это движение произвести с некоторым искусством, то мертвый запоет, т.е. послышится несколько нот из его трескотни.

Итак, производство звука у кузнечика не имеет больше ничего скрытого. Зубчатый смычок левого надкрылья есть двигатель; тёрка правого надкрылья—точка колебания; натянутая кожица зеркальца—резонатор, вибрирующий при посредстве своей приводимой в сотрясение рамки. В нашей музыке есть много вибрирующих перепонок, но вибрирующих всегда под непосредственными ударами. Кузнечик, более смелый, чем наши инструментальные мастера, соединил смычок с гуслями.

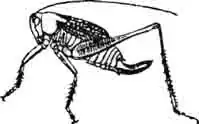

То же самое их соединение встречается и у других кузнечиковых. Самый знаменитый из них—это зеленый кузнечик (Locusta viridissima Lin.), который к достоинствам своего выгодного роста и красивой зеленой окраски присоединяет еще и честь называться классическим (рис. 179, стр. 393). Исключая некоторые подробности, его музыкальный прибор тот же, что у бледнолобого кузнечика. Он занимает в основании надкрыльев обширное углубление в форме согнутого треугольника, бурого, с темно-желтой каймой. Это род дворянского гербового щита, испещренного геральдическими письменами. Левое надкрылье, налегающее на правое, прорезано снизу двумя косыми параллельными бороздками, промежуток между которыми выступает книзу и составляет смычок. Этот последний веретенообразный, бурый, имеет тонкие зазубрины, очень правильные и очень многочисленные. Зеркальце правого надкрылья, почти круглое, хорошо обрамлено крепкой жилкой—тёркой.

Рис. 175. Серый платиклей (Platycleis grisea Fb.). Самец. (По Finot)

Рис. 174. Смычок бледнолобого кузнечика. Сильно увеличенный

Насекомое поет в июле и в августе, начиная с наступления вечерних сумерек, приблизительно до десяти часов вечера. Его пение напоминает быстрый шум прялки, сопровождаемый нежным металлическим звуком, слабо доступным для уха. Брюшко, значительно уменьшившееся, дрожит и отбивает такт. Это продолжается с неправильными промежутками, внезапно прекращается и как бы начинается снова, но всего лишь несколько нерешительных ударов смычка; потом, однако, после некоторого колебания начинается настоящее и полное пение. В общем музыка его очень бедная, весьма уступающая по звучности музыке бледнолобого кузнечика, не могущая выдержать сравнения с пением сверчка и еще того менее—с шумной хрипотой стрекозы. В вечерней тишине на расстоянии всего нескольких шагов я должен пользоваться тонким слухом маленького Поля, чтобы быть о ней предуведомленным.

Еще беднее музыка двух карликов, живущих поблизости: переходного платиклея и серого (Platycleis intermedia Serv. и Platycleis grisea Fab.), водящихся—как тот, так и другой—во множестве в высоком дерне, на теплых каменистых местах, и быстро исчезающих в низком кустарнике, когда стараются их поймать. Оба эти пузатых певца испытывают у меня, каждый в отдельности, все почести и неприятности, сопряженные с заключением в садке (рис. 175 и 176).

Когда палящее солнце совершенно освещает окно, на котором стоит садок, мои маленькие платиклеи показываются. Они сыты, наевшись всласть зеленых семян птичьего проса, а также и дичи. Большинство лежит в местах, выгоднее расположенных под солнцем, на животе или на боку, с вытянутыми задними ножками. Целыми часами они неподвижно переваривают пищу и наслаждаются дремотой. Некоторые из них поют. О, жалкая песня!

Песня переходного платиклея, чередуя через равные промежутки времени строфы и паузы, делает очень быстро звук «фррр», напоминая своим куплетом пение синицы; песня серого платиклея состоит из отдельных ударов смычка и немного походит на песню сверчка, но только с более хриплой, а особенно с более глухой ноткой. И у того, и у другого звук настолько слаб, что с трудом можно слышать певца на расстоянии одной сажени. А между тем у того и другого правое надкрылье обнаруживает вокруг зеркальца несколько прозрачных мест, предназначенных, без сомнения, для увеличения вибрирующей части.

Рис. 176. Платиклеи мраморный (Platycleis marmorata). Самка. (По Brunner)

И для такой слабой музыки, едва уловимой ухом, оба карлика имеют все то, чем владеет их крупный товарищ: терку, зеркальце и смычок. На смычке серого платиклея я насчитываю до сорока зазубрин, а на смычке переходного—до восьмидесяти. Но у кого же из этих музыкантов выразилось какое-нибудь усовершенствование в устройстве его инструмента? Ни один из кузнечиков, снабженных большими крыльями, не обнаруживает его. Все, начиная с наиболее крупных, каковы бледнолобый кузнечик и коноцефал, и кончая мельчайшими: платиклей, ксифидий и фанероптера, колеблют зубцами смычка рамку вибрирующего зеркальца; и все они левши, т. е. несут смычок на нижней стороне левого надкрылья, задевая им сверху правое, снабженное зеркальцем; наконец, пение всех их слабое, глухое и порой с трудом уловимое.

Рис. 177. Эфнппигера виноградная (Ephippigera vitium Serv.): два самца—налево и одна самка—направо. (По Kunckel)

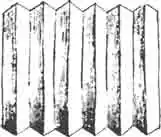

Только одному удалось достичь некоторой силы звука при том же приборе, измененном лишь в некоторых мелочах, но без чего-либо нового в общем его устройстве. Это живущая в виноградниках эфиппигера, лишенная крыльев, у которой надкрылья превратились в две вогнутые чешуи, изящно гофрированные и вложенные одна в другую (рис. 177).

Она скрывает свой прибор как бы под сводом, который образуется из переднеспинки, изогнутой наподобие седла. Следуя общему правилу, левая чешуя лежит сверху и имеет на нижней стороне зубчатый смычок, на котором лупа различает восемьдесят поперечных зазубрин; такими сильными и ясно высеченными зазубринами не обладает ни один кузнечик (рис. 178). Правая чешуя занимает нижнее место. На вершине ее свода, немного вдавленного, светится зеркальце, окруженное крепкой жилкой.

Ему недостает звуковых камер, резонаторов, чтобы сделаться шумным прибором. В действительности он издает протяжное и жалобное «тши-и-и-и, тши-и-и», в минорном тоне, слышное еще дальше, чем удары проворного смычка бледнолобого кузнечика.

Потревоженные в своем спокойствии кузнечики сейчас же замолкают, немея от страха. Эфиппигера тоже боится тревоги и внезапным молчанием сбивает с дороги отыскивающего ее. Но если взять ее в пальцы, она часто возобновляет свое пение беспорядочными ударами смычка. Тогда пение, конечно, не говорит об удовольствии, а выражает страх, смертельную тоску погибающего.

У эфиппигеры есть одна особенность, не встречающаяся у других поющих насекомых: у нее оба пола одарены звуковым прибором. Самка кузнечиковых всегда бывает немой, не имеет даже признаков смычка и зеркала, но в данном случае она также имеет звуковой прибор, близкое подобие прибора самца. Левая чешуя прикрывает правую. Их края покрыты большими бледными жилками, образующими сетку из маленьких петель, центр, напротив, гладкий и надувается в виде колпачка из рыжей кожицы лука. На нижней стороне этот колпачок снабжен двумя сходящимися жилками, из которых главная слегка морщинистая с краю. Правая чешуя имеет подобное же устройство и, кроме того, еще следующую подробность: срединный колпачок пересекается жилкой, изображающей род извилистого экватора, и показывает в лупу на большей части своего протяжения очень тонкие поперечные зазубрины.

По этому признаку узнается смычок, находящийся в положении, обратном тому, какое нам известно. Самец—левша и действует верхним надкрыльем, а самка бренчит правым, нижним, надкрыльем и совсем не имеет зеркальца. Смычок ее трет наискось морщинистую жилку противоположной чешуи, и таким образом колебания двух вложенных один в другой колпачков проявляются разом. Итак, вибрирующая часть тут двойная, но слишком дубоватая, слишком грубая, чтобы дать богатые звуки. Довольно сухое пение это к тому же еще более жалобно, чем пение самца. Насекомое не злоупотребляет им. Без моего вмешательства мои пленницы никогда не присоединяют ни одной нотки к концерту своих товарищей по садку; зато если их схватить или обеспокоить, то они сейчас же начинают стонать. Надо полагать, что на свободе дела обстоят иначе: немые затворницы мои не напрасно одарены двойными цимбалами и смычком. Инструмент, стонущий от страха, должен отзываться и при радостных обстоятельствах.

Рис. 178. Кусочек смычка эфиппигеры. Сильно увеличенный

К чему служит кузнечикам их звуковой прибор? Я не стану отрицать того значения, которое он имеет при ухаживании, ни отвергать убедительности его нежного шепота для той, которая его слушает. Это значило бы восстать против очевидности. Но это не главное его назначение. Прежде всего, насекомое пользуется им, чтобы, лежа с полным желудком спиной к солнцу, выражать радости своей жизни, воспевать наслаждения бытия. Это подтверждают бледнолобый и зеленый кузнечики, которые в конце свадеб, будучи навсегда истощенными, а потому совершенно непригодными для брака, продолжают весело петь до тех пор, пока их угасающие силы еще позволяют им это.

Некоторые из них идут дальше. Если жизнь имеет свои радости, то она тем более не имеет недостатка и в неприятностях. Эфиппигера умеет выражать и те и другие. Протяжной свадебной песней самец ее говорит кустарникам о своем благоденствии; подобной же, но несколько измененной песней он изливает и свои страдания, свои страхи. С ним разделяет это преимущество и его подруга, такая же музыкантша, как и он. Она ликует и жалуется посредством двух цимбал другого образца.