Ученый бандит

Оса-церцерис только что открыла нам часть своего секрета, указав точку, в которую колет ее жало. Решен ли этим вопрос? Нет, далеко нет. Вернемся назад: забудем на минуту то, чему научило нас насекомое, и зададим себе, в свою очередь, его задачу. Задача вот в чем: надобно спрятать под землей в ячейке некоторое количество жуков, достаточное для прокормления личинки, которая выйдет из яйца, отложенного осой на кучу этой провизии. Личинка обладает непонятной нам требовательностью вкуса: она хочет иметь

совершенно нетронутую дичь, со всем изяществом формы и окраски. Не должно быть ни сломанных членов, ни зияющих ран, ни отвратительного потрошения. Добыча ее должна иметь свежесть живого насекомого и должна сохранить даже ту тонкую цветную пыль, которую стирает простое прикосновение наших пальцев. Как трудно было бы нам, убивая насекомое, получить подобный результат! Убить насекомое грубо, раздавив его ногой, сумеет всякий; но убить чисто, без знаков насилия—нелегкая операция, которая удастся не всякому. В каком затруднении очутились бы мы, если бы нам предложили убить мгновенно, не оставляя раны, животное, настолько упорно сохраняющее жизнь, что оно трепещет даже с оторванной головой! А церцерис делает это так просто и быстро, даже при грубом предположении, что ее жертва делается настоящим трупом.

Трупом! Но разве стали бы есть труп ее личинки—эти маленькие хищники, жадные до свежего мяса, которым сколько-нибудь испорченная дичь внушает непреодолимое отвращение? Им необходима сегодняшняя говядина без малейшего запаха, первого указателя порчи. А между ,тем для них нельзя заготовить живой дичи, как мы это делаем со скотом, назначенным в продовольствие экипажу и пассажирам корабля. Что сталось бы с нежним яичком осы, отложенным среди живой провизии? Что сталось бы с ее слабой личинкой, крошечным червячком, которого всякая малость может умертвить, среди сильных жуков, которые целые недели двигались бы там со своими длинными ножками с острыми шипами? Здесь требуется нечто противоречащее само себе и кажущееся неразрешимым: неподвижность смерти и свежесть жизни. Перед подобной задачей окажется бессильным всякий человек, каким бы образованием он ни обладал. Предположим, что мы имеем дело с академией анатомов и физиологов; вообразим себе конгресс, на котором этот вопрос решается людьми, подобными Флурансу, Мажанди и Клоду Бернару. Чтобы получить в одно и то же время полную неподвижность животного и долговременное сохранение его свежести, ученые прежде всего обратятся к мысли, как к самой простой и естественной, к мысли о питательных консервах с предохранительной жидкостью, как это сделал по поводу златок знаменитый Дюфур, и предположить при этом чрезвычайные антисептические свойства в ядовитой жидкости осы.

Если будут настаивать, будут объяснять, что личинкам нужны не консервы, которые никогда не могут иметь свойств трепещущего тела, но нужна добыча, которая была бы как живая, несмотря на полную неподвижность, то, после зрелого размышления, ученый конгресс остановится на мысли о парализации. Да, это именно оно! Надо парализовать животное; надо лишить его способности движений, не лишая жизни.

Достичь этого можно одним путем—повредить, перерезать, уничтожить нервную систему насекомого в одной или в нескольких удачно выбранных точках.

Но как устроена эта нервная система, которую надо найти для того, чтобы парализовать насекомое, не убивая его? И где она, прежде всего? Без сомнения, в голове и вдоль всей спины, как спинной и головной мозг высших животных. Это серьезное заблуждение, скажет нам конгресс. Насекомое есть как бы опрокинутое животное, которое ходит на спине, т.е. вместо того, чтобы иметь спинной мозг вверху—вдоль спины, оно имеет его внизу—вдоль груди и брюшка. Значит, оперировать насекомое надо только с нижней стороны, чтобы парализовать его.

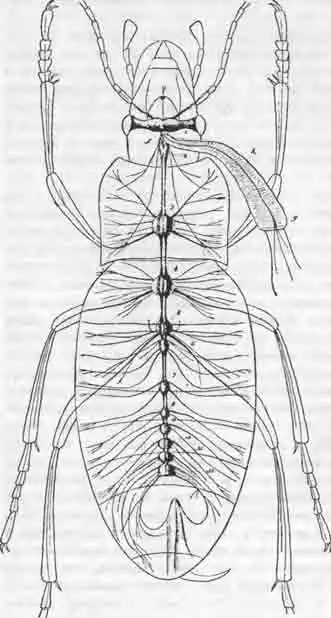

По устранении этого затруднения является другое, серьезное в другом отношении. Жертва осы—жук, покрытый плотным и твердым панцирем, а жало осы—оружие тонкое, крайне нежное и не может проколоть этого панциря. Только некоторые точки доступны такому нежному орудию, а именно только места сочленений, которые покрыты нежной перепонкой. Сверх того, сочленения, хотя бы и уязвимые, никоим образом не представляют желанных условий, потому что через них может получиться самое большее местная парализация, но не общая, обнимающая движения всего организма. Дело должно окончиться без продолжительной борьбы, которая должна быть роковой сразу, без повторительных операций, ибо последние, будучи слишком многочисленными, могли бы угрожать жизни пациента; оса должна, если возможно, одним ударом уничтожить всякое движение. Значит, ей необходимо воткнуть свое жало в центр нервной системы, откуда нервы расходятся в виде радиусов к различным органам движения. Мы знаем, что у насекомых эти очаги движения, эти нервные центры состоят из известного числа нервных узлов, или ганглиев, более многочисленных у личинки, менее многочисленных у взрослого насекомого, и расположены на средней линии нижней стороны тела в виде четок, зерна которых более или менее отстоят друг от друга и связаны между собой двойными нервными перемычками. Взрослые, окрыленные насекомые имеют обыкновенно по три грудных ганглия, т.е. по три нервных грудных узла, которые дают начало нервам крыльев и ножек и управляют их движением. Вот точки, в которые надо попасть. Если тем или иным способом нарушить их действие, то будет уничтожена способность движения (рис. 18).

Осе представляются два пути для того, чтобы проникнуть к этим двигательным центрам своим жалом. Один—через сочленение между головой и первым грудным сегментом, к которому прикреплена 1-я пара ножек, другой—через сочленение этого сегмента со следующим, т. е. между первой и второй парой ног. Первый путь совершенно не подходящий, так как это сочленение слишком удалено от ганглиев, которые управляют движением ножек. Нужно поразить в другое указанное место. Так сказала бы академия, где Клод Бернары освещали бы вопрос светом своих знаний. И туда именно, между первой и второй парами ножек, снизу, оса погружает свое жало. Какая ученая мудрость научила ее этому? Но это не все. Выбрать для укола жалом точку самую уязвимую, которую мог бы указать вперед лишь физиолог, глубоко знающий анатомию насекомых, еще далеко не достаточно: оса должна преодолеть гораздо большую трудность и она преодолевает ее с совершенством, поражающим зрителя. Нервных центров, управляющих

Рис. 18. Нервная система жука жужелицы—Carabus:

1 - надглоточный узел; 2—подглоточный узел; f - образуемое ими глоточное нервное кольцо, 3—5 грудные узлы; 6- 12 брюшные узлы; А - глотка и пищевод, отвернутые в сторону

органами движения у взрослого насекомого, как мы сказали, три. Они лежат в грудных кольцах и более или менее удалены друг от друга (3, 4 и 5, рис. 18), иногда, но редко, сближены. Наконец, они обладают известной независимостью действий, так что повреждение одного из них ведет за собой, по крайней мере непосредственно, паралич только соответствующих ему членов, без вреда для других ганглиев и управляемых ими членов. Поразить поочередно эти три двигательных центра, которые лежат один за другим по направлению к заду, одним путем—между первой и второй парой ножек, кажется операцией неосуществимой для жала, слишком короткого и сверх того трудно направляемого в условиях борьбы. Правда, что у некоторых жуков грудные ганглии очень сближены и почти соприкасаются друг с другом; есть и такие, у которых две последние грудные ганглии совершенно спаяны вместе. Вот такая именно дичь и нужна церцерис. Жуки со сближенными, или даже слившимися, нервными центрами могут быть парализованы мгновенно, одним уколом жала, или если понадобится несколько ударов, то, по крайней мере, в одно место.

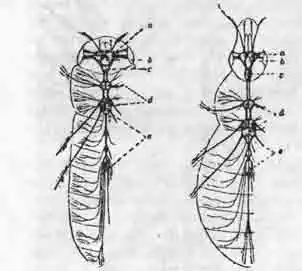

Какие же это жуки, которых так необыкновенно легко парализовать? В этом вопрос. Здесь уже недостаточно высокой науки Клода Бернара, имеющей дело с основными обобщениями жизни; она не могла бы руководить нами в этом энтомологическом выборе. Я сошлюсь на всякого физиолога, которому могут попасться эти строки. Может ли он, не прибегая к архивам своей библиотеки, сказать: у каких жуков можно встретить подобную нервную централизацию и, даже с библиотекой, сможет ли он в одну минуту сказать, где найти нужные справки? Это потому, что мы входим теперь в мелочные подробности специалиста. Большая дорога оставлена для тропинки, протоптанной немногими. Эти необходимые документы я нахожу в прекрасной работе Бланшара о нервной системе жуков. Здесь я нахожу, что такая централизация нервной системы свойственна прежде всего пластинчатоусым жукам (рис. 114), но большая часть из них слишком велики: церцерис не могла бы ни победить, ни унести их; кроме того, многие из них живут в навозе, куда чистенькая и опрятная оса не пойдет их искать. Сближенные двигательные центры встречаются еще у карапузиков (Hysteridae), которые живут среди гниющих трупов и, следовательно, также не подходят, у короедов, которые слишком малы, и, наконец, у златок и долгоносиков (рис. 19 и 20).

Какой неожиданный свет среди потемок, окружавших вопрос сначала! Среди громадного числа жуков, за которыми, казалось, могли бы охотиться церцерисы, только две группы отвечают необходимым условиям—златки и долгоносики. Они живут далеко от грязи и вони и среди них встречаются виды всевозможной величины, пропорционально величине охотников, и в то же время они более других уязвимы в единственной точке груди, где у долгоносиков три грудные ганглии очень сближены, а задние две даже сливаются; в этой самой точке у златок 2-й и 3-й ганглии, вблизи 1-й, соединены в одну массу. И вот, долгоносиков именно и златок ловят исключительно те восемь видов церцерис, относительно которых доказано, что личинки их питаются жуками. Известное внутреннее сходство, то есть нервная централизация, служит причиной, почему в норках различных церцерис находится дичь, которая ничем не походит одна на другую по наружности.

В этом выборе обнаруживается такое знание опыта, что спрашиваешь себя, не поддался ли в своих рассуждениях невольно какому-нибудь заблуждению, не затемнены ли факты предвзятыми теориями, наконец, не описало ли перо воображаемых чудес. Научный результат только тогда прочно устанавливается, когда опыт, повторенный на разные лады, всегда его подтверждает. Итак, подвергнем опытной проверке физиологическую операцию, которой только что научила нас бугорчатая церцерис. Если можно искусственно получить то, что церцерис получает с помощью своего жала, т. е. уничтожить движения и сохранить надолго оперированного жука в состоянии совершенной свежести; если возможно осуществить это чудо с жуками, за которыми охотится церцерис, и с теми, которые представляют подобную же нервную централизацию, тогда как этого нельзя будет достигнуть с другими жуками, у которых ганглии удалены друг от друга, то надо ли будет признать, как бы ни трудно было это доказать, что оса обладает в бессознательных внушениях инстинкта источником высшего знания? Посмотрим же, что скажет опыт.

Способ оперирования один из самых простых. Дело в том,чтобы иглой или, что еще удобнее, концом очень старого металлического пера ввести капельку какой-нибудь едкой жидкости в двигательные грудные центры жука, легко уколов ею в сочленение первого и второго грудных колец, позади первой пары ножек. Я употребляю для этого аммиак; но очевидно, что всякая жидкость, имеющая такие же энергические свойства, произвела бы те же результаты. Металлическим пером с маленькой каплей аммиака я делаю укол насекомому через указанное место. Последствия совершенно различны, смотря по тому, оперируется ли насекомое со сближенными грудными ганглиями или с раздвинутыми.

Рис. 19. Рис. 20. Нервная система златки узкотелой (Agrilus) (19) и долгоносика (Rhynchaenus pini) (20):

а—надглоточный узел; b—глоточное кольцо; с—подглоточный узел; d—три грудных узла, из которых два задних слились в один вместе с первым брюшным; е-брюшные узлы

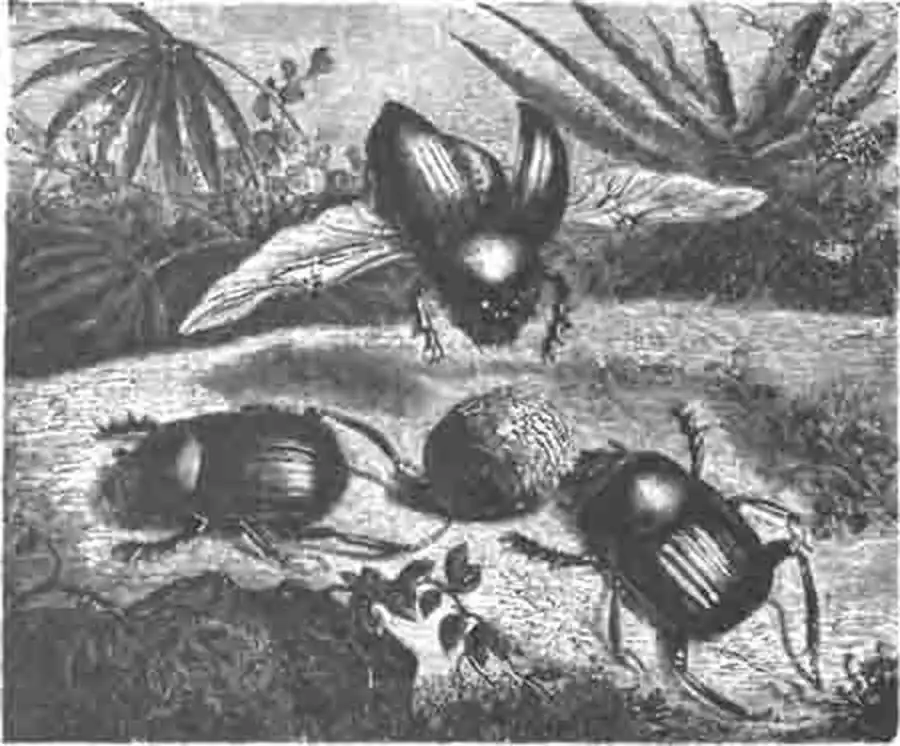

Рис. 21. Священные навозники (Ateuchus sacer L.), катящие навозный шар. Ест. велич.

Опыты были сделаны над жуками из семейства пластинчатоусых: священным навозником (Ateuchus sacer L., рис. 21) и бронзовкой (Cetonia), затем над жуками семейства златок и, наконец, над долгоносиком-клеоном, за которым охотится героиня этого повествования. Из второй категории были взяты: жужелицы (Carabus, Chlaenius, Sphodrus и Nebria), дровосеки (Saperda и Lamia) и чернотелки (Blaps, Scaurus и Asides). У пластинчатоусых, златок и долгоносиков действие укола мгновенно: всякое движение прекращается быстро, без конвульсий, как только фатальная капелька аммиака коснется нервных центров. Укол церцерис производит не более быструю потерю движения. Ничто не может быть поразительнее этой внезапной неподвижности у громадного священного навозника.

Но на этом не останавливается сходство последствий, которые производят жало осы и металлическое острие, отравленное аммиаком. Пластинчатоусые, златки и долгоносики, искусственно уколотые, несмотря на полную неподвижность, сохраняют в течение трех недель, месяца и даже двух совершенную гибкость сочленений и нормальную свежесть внутренностей. В первые дни у них совершаются испражнения, как в обыкновенном состоянии, и движения могут быть вызваны электрическим током. Одним словом, они ведут себя совершенно так, как жуки, пораженные церцерис. Существует полная торжественность между состоянием, в какое погружается насекомое от укола церцерис и от капельки аммиака. А так как невозможно приписывать введенной капельке сохранение в свежем состоянии тела насекомого в течение столь долгого времени, то надо подальше отбросить всякую мысль об антисептической жидкости и признать, что, несмотря на глубокую неподвижность, животное не мертво; что в нем тлеет искра жизни, поддерживающая некоторое время органы в состоянии нормальной свежести, но мало-помалу покидающая их, после чего они начинают наконец портиться. Однако, в некоторых случаях, аммиак производит прекращение движения только в ножках, а усики сохраняют остаток способности к движению, и тогда, даже месяц спустя после парализации, можно видеть, как насекомое отдергивает их при малейшем прикосновении: очевидное доказательство, что жизнь не совершенно покинула инертное тело. Это движение усиков нередко также у долгоносиков, раненных церцерис.

Введение аммиака всегда останавливает сейчас же движения у пластинчатоусых, долгоносиков и златок, но не всегда удается привести их в только что описанное состояние. Если ранка слишком глубока, если впущенная капелька слишком крепка, то жертва действительно умирает и через три-четыре дня обращается в зловонный труп. Если укол слишком слаб, тогда, наоборот, животное, после более или менее длинного промежутка времени, просыпается от глубокого оцепенения, в которое было погружено, и к нему возвращается, по крайней мере отчасти, способность к движению. Даже сам шестиногий охотник может иногда неудачно произвести операцию, совершенно как человек, потому что я имел случай наблюдать этот род воскресения из мертвых у одной жертвы, пораженной жалом осы.

Желтокрылый сфекс, история которого скоро займет наше внимание, собирает в свою норку молодых сверчков, предварительно пораженных его ядовитым жалом. Я вытащил из одного такого убежища трех бедных сверчков, крайняя вялость которых при других обстоятельствах служила бы признаком смерти. Но здесь это была лишь видимая смерть. Будучи положены в склянку, сверчки сохранялись в очень хорошем состоянии в течение почти трех недель.

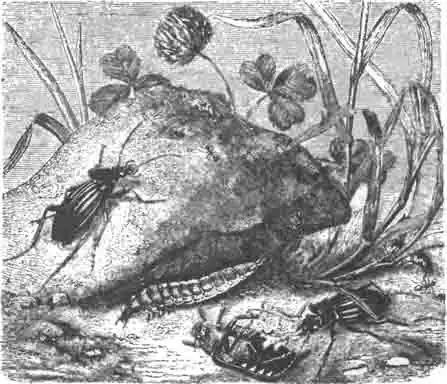

Рис. 22. Две жужелицы золотистые (Carabus auratus L.), из которых одна поедает майского жука; здесь же их две личинки. Ест. величина

В конце концов два сгнило, а третий ожил отчасти, т.е. начал двигать усиками, частями рта и, что еще удивительнее, двумя первыми парами ножек. Если ловкость перепончатокрылого иногда изменяет ему при парализации жертвы, то можно ли требовать постоянной удачи от грубых опытов человека.

У второй категории жуков, т.е. у тех, у которых ганглии удалены друг от друга, аммиак производит совершенно другое действие. Наименее уязвимы жужелицы (рис. 18 и 22). Укол, производящий у громадного священного навозника моментальное прекращение движений, у жужелиц

даже средней величины (как Chlaenius, Nebria, Calamus) производит только жестокие и беспорядочные конвульсии. Мало-помалу животное успокаивается и после нескольких часов отдыха опять получает способность к обыкновенным движениям, как будто бы оно ничего не испытало. Если на одном и том же насекомом повторить опыт три-четыре раза, то каждый раз результаты будут те же, до тех пор, пока рана станет слишком серьезна, и тогда насекомое действительно умирает, как это доказывается тем, что оно быстро высыхает и обращается в прах.

Чернотелки и дровосеки более чувствительны к действию аммиака. Введение едкой капельки быстро погружает их в неподвижность, и после нескольких конвульсий животное кажется мертвым. Но этот паралич кратковременный: со дня на день появляются движения, такие энергичные, как никогда. Только когда доза аммиака слишком сильна, движения не возвращаются, но тогда уже насекомое действительно умирает. Итак, той же операцией, которая так действительна для жуков со сближенными грудными узлами, невозможно произвести полной и постоянной парализации у жуков с раздвинутыми нервными узлами; самое большее, что можно у них вызвать, это—кратковременный паралич, который рассеется не сегодня завтра. Демонстрация решительна: церцерисы, охотясь за жуками, сообразуются в своем выборе с тем, чему могли бы их научить только физиология с анатомией. Напрасно старались бы мы видеть в этом только совпадение случайностей: такой гармонии нельзя объяснить случаем.