Обитатели ежевичного куста

Обрезанные или обломанные сухие стебли ежевики, растущей по краям дорог и полей, представляют ценную находку для многих перепончатокрылых, как собирателей меда, так и охотников. Мягкую сердцевину сухого стебля легко выскоблить и на месте ее проделать канал для гнезда, а срезанный конец представляет отличное место для начала такой работы, давая возможность насекомому сразу попасть в сердцевину. Энтомолог может зимой нарезать себе целую охапку таких стеблей и найдет в них богатый материал для интересных наблюдений. Посещение ежевичных кустов зимой, в свободное время, издавна составляет мое любимое занятие, и редко я не бываю вознагражден за исцарапанную кожу какими-нибудь новыми находками.

По моим спискам, далеко еще не полным, я насчитываю 30 видов обитателей ежевики, растущей вокруг моего дома; другие наблюдатели, делавшие более продолжительные наблюдения и на большем пространстве, насчитывают до 50 видов*.

* Вот список насекомых, живущих в стеблях ежевики в окрестностях Сериньяна (Vaucluse):

1. Собиратели меда. Osmia tridentata Duf, О. detrita Per., Anthidium scapulare Latr., Heriades rubicola Per., Prosopis confusa Scbenk, Ceratina chalcites Germ, C. albilabris Fbr, C. callosa Fbr, C. coerulea Vill.

2. Охотники. Solenius vagus Fbr.—ловит двукрылых, S. lapidarius Lep.—ловит пауков (?), Pemhredon unicolor Panz.—ловит тлей. Psen atratus—ловит черных тлей, Tripoxylon figulus L.—ловит пауков, Pompilus sp?—ловит пауков, Odynerus delphinalis Giraud.

3. Паразиты. Leucospis sp.?—паразитирует у Anthidium scapulare, Scolia—неизвестная, маленькая—у Solenius vagus, Omalus auratus—у разных обитателей ежевики, Cryptus bimaculatus Gr.—у Osmia detrita, Cr. gyrator Duf.—у Tripoxylon figulus, Ephialtes divinator Rossi—у Cemonus unicolor, Eph. mediator Gr.—у Psenatratus, Foenus pyrenaicus Guer., Eurytoma rubicola Giraud.—у Osmia detrita.

4. Жуки. Zonitis mutica Fbr.—паразитирует у Osmia tridentata.

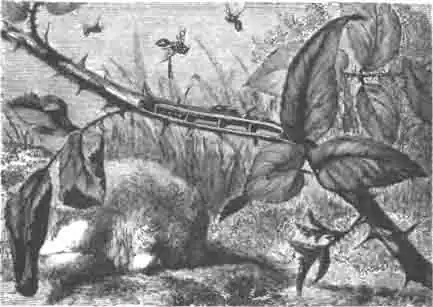

Здесь имеются разные цехи. Одни, более изобретательные и снабженные лучшими орудиями, выскабливают в сердцевине цилиндрический канал, до фута длиной, и делят его перегородками на этажи, из которых каждый представляет собой ячейку для одной личинки (рис. 136). Другие, менее одаренные силами и орудиями, пользуются чужими, старыми каналами, из которых ушли их строители. Они только поправляют жилье, очищают его от остатков коконов, кусков обвалившихся перегородок и, наконец, устраивают новые перегородки из глинистой земли или из оскребков сердцевины, склеенных слюной.

Эти заемные жилища сразу можно узнать по неравному развитию этажей.

Рис. 136. Веточка ежевики с гнездом пемфредона темного (Pemphredon lugubris Latr.). Ест. велич.

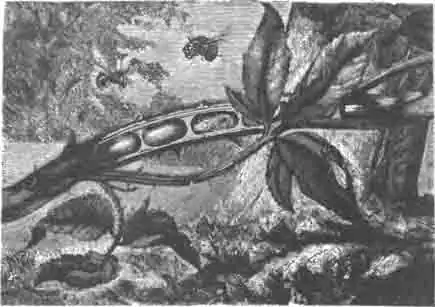

Когда насекомое само рыло канал, то оно экономно на пространство, ибо знает, с каким трудом его надо очищать. Тогда ячейки строятся как раз сообразно величине будущего обитателя. Но когда насекомое пользуется чужим гнездом, то оно обнаруживает расточительность. Так поступает трипоксил стебельчатый (Tripoxylon figulus Latr., рис. 137). Чтобы получить магазин для своих скудных запасов, он разделяет занятую им норку тоненькими глиняными перегородками на неравные ячейки. Одни из ячеек около сантиметра в длину: как раз по величине насекомого, а другие доходят до двух дюймов. Видно сейчас по этой расточительности, что постройка не стоила ему никакого труда (рис. 138).

Третью группу обитателей ежевичного куста составляют паразиты, одинаково страшные как для первых, так и для вторых. Им уже не надо ни рыть галерей, ни заготовлять провизию: они кладут яичко в чужую ячейку и их личинка питается или провизией законной хозяйки, или ее личинкой.

Во главе населения ежевичного куста, по законченности и обширности построек, стоит осмия трехзубчатая (Osm. tridentata Duf. et Per.), которой я специально займусь в этой главе.

Ее галерея, в карандаш толщиной, спускается иногда на фут в глубину. В июле можно видеть, как осмия, взобравшись на стебель, роет в нем цилиндрический канал; когда последний достигает некоторой глубины, насекомое спускается в него и, оторвав несколько кусочков сердцевины, подымается, чтобы выбросить их прочь. Эта однообразная работа продолжается до тех пор, пока осмия найдет, что галерея достаточно длинна, или пока работа не будет остановлена непроницаемым узлом стебля.

Рис. 137. Трипоксил стебельчатый. Увелич.

Рис. 138. Веточка ежевики, в которой сначала сделал гнездо, налево от х—у, пемфредон (Pemphredon unicolor Fbr.), а позднее, направо от х у, поселился трипоксил стебельчатый:

Ch ячейки пемфредона; Тг- ячейки трипоксила; L и D -перегородки; М пробки из порошка; FI- летное отверстие

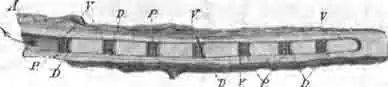

Потом она собирает медовое тесто, несет яички и строит перегородки — работа деликатная, которую насекомое совершает постепенно, от основания к вершине. На дно галереи накладывается кучка медового теста и на нее откладывается яичко; потом строится перегородка, чтобы отделить эту ячейку от следующей: каждая личинка должна иметь отдельную комнату, около полутора сантиметров в длину, не сообщающуюся с соседними. Сначала канал бывает почти цилиндрический и сохраняет внутри тоненький слой сердцевины, который осмия выскребает позднее, при отделке ячейки.

Рис. 139. Осмия трехрогая (Osmia tricornis Latr.). Увелич.

Концами челюстей она скребет тогда вокруг себя, на определенном расстоянии, соответствующем будущей ячейке; даже больше, она ведет свою работу так, чтобы посередине будущей ячейки выскресть побольше, а края оставить суженными. Таким образом, в оконченной части, вместо цилиндрического, получается овальное помещение, усеченное с обоих концов, что придает ему вид бочоночка. Это пространство будет второй ячейкой. А что касается оскребков, то они употребляются здесь же на устройство потолка этой ячейки, который вместе с тем составит поле следующей. Кусочки оскребков склеиваются зеленой мастикой, которая добывается вне гнезда.

Рис. 140. Осмия золотистая (Osmia aurulenta Panz.) и ее гнездо в стебле ежевики. Ест. велич.

Так продолжается работа ячейки за ячейкой, причем каждая доставляет материал для перегородки, отделяющей ее от предыдущей ячейки. Дойдя до верха цилиндра, осмия затыкает его толстым слоем из того же материала, из которого сделаны перегородки. Гнездо окончено, и осмия больше сюда не вернется. Если она не отложила еще всех яиц, то остальные отложит в другие стебли.

Число ячеек бывает очень различно, смотря по качеству стебля: в длинном стебле, правильном и без узлов, их можно насчитать до пятнадцати. Чтобы рассмотреть хорошенько все устройство такого гнезда, надо расколоть стебель продольно, зимой, когда провизия давно съедена, а личинки лежат в их коконах. Тогда увидим, что стебель разделен перегородками на комнатки и в каждой лежит рыжий.

Рис. 141. Гнездо осмии (О. leucomelaena Klg.) в веточке ежевики (по Фергуфу)

А- входное отверстие; V- перегородки между ячейками из растительного теста; Р- остатки цветочной пыли; D -внутренний покров ячейки

Значит, неизбежно, чтобы все осмии покидали свое жилье через верхнее отверстие, и это выселение должно начинаться с верхней ячейки, постепенно переходя книзу. Таким образом, порядок вылета должен быть обратным порядку рождения: самые молодые покидают гнездо первыми, самые старые — последними.

Если самая старшая осмия, взломав первая свой кокон, захочет выйти из ячейки сейчас же, то как примется она за свое освобождение? Если она будет прокладывать себе путь через верхние ячейки, то этим истребит весь выводок, и освобождение одной будет стоить жизни всем остальным. Затруднение велико, оно даже кажется непреодолимым. Является сомнение: действительно ли вылупление происходит в порядке первородства. Не может ли, по странному, но не обходимому в этих условиях исключению, случиться так, что самая молодая осмия первая разломает свой кокон, а самая старая сделает это после всех; одним словом, что вылупление из кокона, так же, как выход из ячеек, распространяется сверху вниз. Этим устранялись бы все затруднения. Но так ли бывает на деле? Наши взгляды прозрачный кокон, сквозь который видна скрючившаяся личинка. Можно принять весь ряд коконов за янтарные четки, прилегающие друг к другу усеченными концами.

Какой же из коконов самый старый и какой самый молодой? Очевидно, самый старый кокон тот, который находится на дне, в ячейке, выстроенной прежде остальных; а самый молодой на противоположном конце, близ выхода. Возраст личинок в промежуточных коконах понижается постепенно от основания гнезда к вершине. Теперь заметим, что на одной высоте в ячейке не могут поместиться два кокона, ибо каждый целиком наполняет свою ячейку, и еще заметим, что, вылупившись, все осмии должны выходить через одно отверстие, находящееся наверху стебля (рис. 141), заткнутое зеленой пробкой из сердцевины, склеенной слюной, препятствие, с которым легко справляются челюсти насекомого. Внизу нет прохода, да там стебель продолжается под землей корнями, а с прочих сторон окружает ячейки деревянистая стенка стебля, слишком твердая для челюстей осмии.

часто не совпадают с практикой насекомых. Будет осторожнее с нашей стороны посмотреть прежде, чем что-либо утверждать. Дюфур не проявил такой осторожности, когда занимался этим маленьким вопросом. Он рассказывает нам о нравах одной осы одинера (Odynerus rubicola Duf.), который устраивает в пустом стебле ежевики ячейки, сделанные из земли, и, полный восторга от искусства насекомого, он прибавляет: «В ряду восьми, прилегающих друг к другу, ячеек личинка самой нижней ячейки, самая старая, получила назначение отречься от своего первородства и окончить свои превращения после всех младших личинок! Какие условия привели к результатам, по-видимому, столь противным законам природы? Если бы самая нижняя оса вылупилась из кокона раньше всех, то, для того чтобы выйти, она должна была бы или проделать себе боковое отверстие, или же просверлить из конца в конец все семь коконов, которые лежат над ней. Но природа, отказав ей в средствах выйти через боковое отверстие, не могла также допустить сверления напролом, которое повело бы за собой гибель остальной семьи. Природа, настолько же изобретательная в своих планах, как и богатая средствами их выполнения, должна была предвидеть и предупредить это затруднение: она пожелала, чтобы самая молодая личинка совершила превращения и оставила гнездо прежде всех, освободив путь второму из своих братьев, второй — третьему и т.д. Именно в таком порядке происходят вылупление и выход ос одинеров ежевичного куста».

Я не знаю того одинера, о котором говорит Дюфур, его нет в нашей местности, но должен сказать, что ни один из обитателей ежевичного куста, которых я наблюдал, не ведет себя таким образом. Способ выхода из гнезда должен быть почти один и тот же, когда гнездо устроено совершенно одинаково, поэтому достаточно будет произвести опыты над какими-нибудь обитателями ежевики, чтобы узнать общую историю других и проверить вывод Дюфура.

Я займусь главным образом осмией трехзубчатой, которая, по своей силе и по числу ячеек в одном стебле, лучше других поддается лабораторным опытам. Первый факт, который надо пронаблюдать, это — порядок вылупления пчел из коконов. В стеклянную трубку, закрытую с одной стороны и открытую с другой, а по величине почти равную каналу осмии, я накладываю около десяти ее коконов, взятых из ежевичного стебля. Эта операция сделана зимой, когда личинки давно уже завернулись в свои шелковые коконы. Чтобы отделить в трубке один кокон от другого, я употребляю искусственные перегородки, сделанные из кружочков сердцевины сорго, около полусантиметра толщиной. Материал этот белый, без жилистого покрова и легко поддается челюстям осмии. Мои перегородки толще естественных, но, как увидим, это выгодно.

Для прекращения доступа света к личинкам я кладу стеклянную трубку в толстый бумажный футляр, который легко снимать и опять надевать, когда придет время наблюдений. Наконец, трубки, приготовленные таким образом, с осмиями или с другими обитателями ежевики, вешаются в вертикальном положении, отверстием вверх, в каком-нибудь углу моего кабинета. Каждый из этих приборов довольно хорошо осуществляет естественные условия: коконы в нем расположены в том же порядке, в каком они были в стебле, и также отделены перегородками. Да еще мое искусственное гнездо имеет то преимущество, что непрозрачный стебель заменен прозрачной трубкой, через которую можно будет, изо дня в день, следить за вылуплением. Самцы нашей осмии вылетают обыкновенно в конце июня, самки — в начале июля. Когда наступит это время, надо удвоить наблюдение за трубками и повторять осмотр их по несколько раз в день.

В течение 6 лет, что я занимался этим вопросом, я много раз видел и имею основание утверждать, что вылупление из кокона происходит решительно без всякого порядка. Первым может вылупиться насекомое самой нижней ячейки или самой верхней, или средней, или какой угодно, безразлично. За первым вылупляется соседнее или отдаленное, также безразлично. Иногда в один и тот же день, даже час, вылупляется несколько насекомых, одни в нижних ячейках, другие — в верхних. Если бы мы не были сбиты с толку слишком узкой логикой, то мы и сами предвидели бы этот результат. Яйца были отложены в различные ячейки в течение немногих дней и немногих часов. Что может значить такая маленькая разница возрастов в ходе всего развития насекомого, продолжающегося целый год? Каждое зерно и каждая личинка имеют свою собственную энергию, неизвестно чем определяемую. Избыток жизненности, смотря по тому, благоприятствует ли он одному или другому яйцу, может быть причиной того, что более молодая личинка разовьется раньше старшей; вообще, может отодвинуть на второй план результаты строгой хронологии. Другой мотив также колеблет нашу веру в строго математический порядок вылупления. В ряде коконов одного гнезда есть самцы и самки, и оба пола внутри ряда чередуются случайно. А у перепончатокрылых самцы всегда разрывают коконы раньше самок. У осмии трехзубчатой эта разница достигает почти недели. Одно это делает невозможной правильную последовательность вылупления в том или другом направлении.

Эти соображения подтверждаются фактами: вылупление из кокона происходит без всякого порядка, независимо от времени постройки ячеек. Каждая осмия разламывает свой кокон, не сообразуясь с другими,

в свое время, определяемое причинами, которые от нас ускользают и которые, без сомнения, зависят от скрытых свойств яйца. Так ведут себя те из обитателей ежевики, которых я подвергал опытам (Osmia detrita, Anthidium scapulare, Solenius vagus и проч.); так должна вести себя и оса-одинер, о которой писал Дюфур.

Устраненное заблуждение стоит приобретенной истины; и все-таки, если бы результаты моих опытов ограничивались только этим, то они стоили бы слишком мало. Разрушив, попробуем опять создать. Посмотрим теперь, как же совершается выход из гнезда. Первая, вылупившаяся из кокона осмия, в какой бы ячейке она ни находилась, немедленно начинает грызть потолок, отделяющий ее от следующей ячейки. Она прогрызает в потолке довольно определенный канал, имеющий вид усеченного конуса, широким концом обращенного к пчеле. Эта форма выходного канала определяется самим ходом работы. Вначале насекомое грызет немного наудачу; потом, по мере того, как работа подвигается, оно сосредоточивается в одном месте и канал суживается так, что остается только как раз необходимый проход. Очень тонкие естественные перегородки при выходе совсем разрушаются, потому что сужение естественной ячейки вверху оставляет насекомому как раз столько места, что оно едва может через него пройти. Коническая форма хода в мякоти сорго была мне часто полезна: смотря по тому, куда обращено его широкое основание, я мог судить, которая из двух соседних осмий проделала его.

Осмия, которая вылупилась из кокона первая, прогрызла свой потолок. Вот голова ее очутилась в соседстве следующего кокона и тогда, щадя колыбель одной из своих сестер, осмия удаляется к себе. Здесь она ворочается среди обрывков кокона и обломков проломленного потолка и ждет день, два, три и больше, если нужно. Если ею овладевает нетерпение, то она пробует проскользнуть между стеной канала и коконом, который загораживает ей дорогу; иногда она даже пробует проточиться около кокона, в стене канала, увеличивая промежуток между ними. В стебле ежевики заметны такие попытки по тому, что в этих местах сердцевина тогда бывает снята до самой древесины и последняя довольно глубоко изгрызана.

Чтобы видеть, как это совершается, надо немного изменить стеклянный прибор. Я вкладываю внутрь трубки узкую полоску толстой серой бумаги так, что она покрывает половину окружности; другая же половина, оставаясь неприкрытой, позволит мне следить за попытками осмии. И что же: пленница кидается на эту обложку, которая для неё представляет слой сердцевины в ее обыкновенном жилище; разрывает ее на мелкие кусочки и старается по ней проложить себе путь между коконом и стенкой трубки. Самцы, которые меньше ростом, имеют больше шансов успеть в этом. Сплющившись, съежившись, измяв немного кокон, который потом по своей эластичности приходит в первоначальное состояние, самцы проскальзывают через узкий проход и достигают следующей ячейки.

Иногда и самки делают то же, если трубка для того удобна. Но, проникнув через одну перегородку, они наталкиваются на другую, которая прогрызается в свою очередь. Так будет прогрызана третья и следующая, пока истощатся силы насекомого. Самцы, слишком слабые для такой работы, не далеко идут через мои толстые перегородки. Самое большее, что они могут сделать, это прогрызть одну перегородку, да и это им не всегда удается. Но в естественных условиях, когда перегородки очень тонки, им удается только что описанным способом проникнуть между коконом и стенкой, через еще занятые ячейки, и выйти наружу первыми. Возможно, что их раннее вылупление делает для них необходимым этот способ выхода, который они всегда пробуют, хотя он и не всегда удается. Самки, снабженные сильными орудиями, продвигаются в моих трубках дальше. В стеблях ежевики, которые имеют диаметр равный величине кокона, этот способ выхода, мне кажется, возможным разве только для некоторых самцов.

Итак, предположим, что трубка так узка, что выход мимо занятых ячеек невозможен. Что тогда случится? Случится очень простая вещь. Осмия, которая только что вылупилась и очутилась, прогрызши свою перегородку, перед нетронутым коконом, который загораживает ей путь, делает несколько попыток выйти так или иначе, но увидев, что это ей не удается, возвращается в свою ячейку и там ждет, иногда несколько дней, пока ее соседка не проломает в свою очередь кокон. Терпение ее неутомимо. Да, впрочем, оно и не подвергается особенно продолжительному испытанию: в течение недели, приблизительно, вылупится весь ряд самок. Если две соседние осмии одновременно вышли из коконов, то они делают друг другу визиты через проход, которым сообщаются между собой их комнаты. Не подкрепляется ли их терпение этими взаимными посещениями? А тем временем вылупляются и другие осмии: то здесь, то там; наконец, наступает момент, когда самая верхняя выходит и тогда другие следуют за ней, если они готовы; но всегда есть опоздания и некоторым приходится ждать.

В общем, с одной стороны — вылупление из коконов совершается без всякого порядка, а с другой стороны — порядок выхода из гнезда всегда располагается от верха книзу, но единственно вследствие невозможности для насекомого двигаться вперед, пока верхние ячейки заняты. Только изредка, в виде исключения, некоторым самцам удается проскользнуть мимо еще занятых ячеек.

Самое замечательное, что я здесь вижу, это — глубокое почтение к соседнему, еще не взломанному, кокону. Как бы осмия ни спешила выйти, она не тронет его челюстями: это священная вещь. Она разломает перегородку, с остервенением станет грызть стену, даже если там осталась одна древесина, она все вокруг себя обратит в прах; но тронуть стесняющий ее кокон она никогда себе не позволит.

Иногда терпение осмии бывает напрасно: может случиться, что препятствие, заграждающее путь, никогда не исчезнет. Иногда яичко в какой-нибудь ячейке не разовьется и тогда несъеденная провизия, высохнув, обращается в плотную пробку, липкую и заплесневевшую, через которую жители нижних этажей не могут проложить себе дороги. А иногда личинка умирает в своем коконе, и тогда колыбель покойницы, ставшая ее гробом, составляет непреодолимое препятствие. Как выйти из затруднения в этих серьезных случаях?

Между собранными мной ежевичными стеблями некоторое, небольшое число представило замечательную особенность. Кроме верхнего отверстия, на боковой стороне их было еще одно, иногда два отверстия, как будто проделанные машинкой. Вскрыв эти стебли — старые, покинутые гнезда, я понял причину этих окон, столь редко встречающихся. Выше каждого из них была ячейка, наполненная заплесневевшей провизией. Яичко в ячейке погибло, а провизия осталась: и выход нижним жильцам обыкновенным путем невозможен. Тогда осмия следующего, нижнего, этажа, замурованная таким образом сверху, проделала себе отверстие в стене, которым и воспользовались жильцы еще более низких этажей. Разорванные коконы, лежавшие в нижних ячейках, не оставляли на этот счет никакого сомнения. Это явление повторялось на различных кусках ежевичного стебля с гнездами осмии трехзубчатой и антидий (A. scapulare). Надо было проверить наблюдение опытом.

Я выбираю кусочек ежевичного стебля с наиболее тонкими стенками, расщепляю его на два желобка, вынимаю коконы и выскабливаю хорошенько внутренность. После того коконы сложены в ряд в один из желобков и разделены кружочками сорго, обе стороны которых покрыты слоем сургуча, материалом, не поддающимся челюстям насекомого. Оба желобка приложены друг к другу и связаны. Немного замазки делает незаметными места соединения и мешает доступу света внутрь. Прибор повешен вертикально. Остается ждать. Ни одна из осмий не может выйти обыкновенным путем, так как каждая заключена между двух перегородок, покрытых сургучом.

В июле результат следующий. Из двадцати замурованных таким образом осмий шести удалось прогрызть в стенке круглую дырочку, через которую они и вышли; остальные погибли в своих ячейках.

Отделив друг от друга деревянные желобки, я увидел, что все пытались выйти вбок, потому что в каждой ячейке стенка в одном месте носит следы выгрызания, которое не удалось по недостатку сил. Наконец, в моих стеклянных приборах я также нахожу следы этих попыток: бумага, которой я покрываю внутренность трубки, наполовину продырявлена то здесь, то там. Значит, если выход обыкновенным путем невозможен, то осмия, антидий, да, вероятно, и другие обитатели ежевичного куста, решаются прогрызть стену и выйти боковой дверью. Но здесь, как и везде, сильные успевают, слабые гибнут.

Если бы все осмии обладали достаточно сильными челюстями для того, чтобы прогрызть этот боковой ход, то ясно, что эта способность была бы для них очень выгодна, так как насекомое было бы избавлено от долгого ожидания в запертой ячейке, которое часто бывает для него гибельным. Действительно, в ежевичных стеблях нередко можно найти осмий, которые умерли в своих ячейках оттого, что верхние этажи не были своевременно освобождены. Осмия относится с почтением к кокону соседней ячейки, и это чувство так сильно в ней, что после тщетных попыток проскользнуть между коконом и стеной или же проложить себе боковой выход она скорее, умрет в своей ячейке, чем сделает жестокий пролом через кокон.

Будет ли то же самое, если кокон, преграждающий путь, будет содержать мертвую личинку? В моих стеклянных трубках я кладу попеременно то кокон с живой личинкой, то коконы того же вида, но содержащие личинок, удушенных пребыванием в парах карболовой кислоты, и разделяю их как обыкновенно. По вылуплении узницы не долго колеблются. Просверлив перегородку, они тотчас же нападают на соседние коконы, обращают в порошок мертвых, высохших личинок и, наконец, выходят из гнезда, перевернув вверх дном все на своем пути. Итак, коконов с мертвыми личинками осмия не щадит, она обращается с ними, как со всяким другим препятствием, доступным ее челюстям.

Как узнает она, что кокон, по наружности ничем не отличающийся от других, содержит не живую, а мертвую личинку? Разумеется, она узнает это не с помощью зрения. Может быть, с помощью обоняния? Я опять испытываю недоверие к этому обонянию, к которому обращаются всякий раз, когда надо объяснить то, что, может быть, находится выше нашего понимания. На этот раз я беру ряд живых коконов, но не одного вида, а двух различных видов, которые вылупляются в различное время и которые должны быть приблизительно одной величины, чтобы их удобно было вкладывать в трубку так, чтобы не было пустого промежутка между коконом и стеной. Эти два вида: солений бродячий (Solenius vagus), который летает в июне, и осмия потертая (О. detrita), появляющаяся в первой половине мая. В стеклянную трубку или в сложенные желобки ежевичного стебля я кладу, попеременно, коконы осмии и коконы соления. Этот последний заканчивает ряд наверху.

Результат получается поразительный. Осмии, как и следует, вылупляются раньше и тотчас выходят из гнезда, причем они превращают коконы соления и их обитателей, достигших уже тогда взрослого состояния, в клочки, где я ничего не могу разобрать, кроме разве валяющихся там и сям отдельных голов. Итак, осмия не пощадила живых коконов другого вида. Вот закон, который можно вполне установить: животное совершенно равнодушно ко всему, что не его племя.

А что же обоняние, которое отличало живое от мертвого? Здесь все живое, и, несмотря на то, насекомое идет напролом, как будто перед ним все мертвое. Какое же я дам объяснение факту? Объяснение! Но у меня его нет! Я не знаю, как осмия во мраке ячейки отличает живой кокон от мертвого; я не знаю также, как удается ей отличить свой кокон от чужого.

В естественных условиях ежевичная ветвь вертикальна или мало отклоняется от этого положения. В моих опытах я могу его изменять: могу держать трубки вертикально или горизонтально, направлять отверстие кверху или книзу; наконец, оставить канал открытым с обоих концов, что доставит две выходные двери. Что произойдет при этих различных условиях? Мы это сейчас посмотрим относительно осмии трехзубчатой.

Трубки подвешены вертикально, но закрыты сверху и открыты снизу. Для разнообразия и усложнения опыта ряды коконов располагаются в них неодинаково. В одних трубках коконы обращены головками вниз, к открытому концу, в других вверх — к закрытому; в третьих, наконец, они лежат в разных направлениях: то головами друг к другу, то другими концами тела. Само собой разумеется, что перегородки из сорго разделяют ячейки. Во всех этих трубках результат одинаков. Если осмии направлены головой кверху, то, вылупившись, они начинают прогрызать верхнюю перегородку, как и в естественных условиях; а если они обращены головой книзу, то поворачиваются в своих ячейках и затем работают как обыкновенно. Каково бы ни было положение коконов, всегда проявляется стремление выходить через верхний конец. Здесь действует влияние тяжести, которое предупреждает насекомое и заставляет его повернуться, как оно предупредило бы нас, если бы мы лежали головой вниз. В естественных условиях насекомое должно следовать только указаниям тяжести, которая говорит ему, что надо грызть вверху и тогда оно непременно придет к выходному отверстию, расположенному на верхнем конце. Но в моих приборах это же самое чувство обманывает насекомое: оно направляет его вверх, где нет выхода. Сбитые с толку моими хитростями, осмии погибают, собравшись в верхние этажи и будучи погребены под их развалинами.

Однако случается, что делают попытки проложить дорогу и вниз. Но в этом направлении работа редко приводит к цели, в особенности в верхних или средних ячейках. Здесь является серьезное затруднение. По мере того как пчела отбрасывает назад вырытые материалы, они, силой собственной тяжести, опять падают вниз и тогда пчела снова должна отбрасывать их. Измученная этой сизифовой работой, осмия погибает в своей ячейке. Однако я должен прибавить, что осмии самых нижних этажей, самых близких к выходу, иногда одна, иногда две или три, успевают освободиться. В этом случае они без колебаний нападают на нижние перегородки, тогда как их товарищи, составляющие большинство, упорствуют и умирают в верхних этажах.

Опыт легко было повторить при естественных условиях, ничего не изменяя в них, кроме направления коконов. Для этого достаточно было повесить куски ежевичных стеблей выходным отверстием вниз. В двух таких стеблях все осмии погибли, одни, повернувшись головой вниз, другие — вверх. Напротив, из трех стеблей, населенных антидиями, выход совершился с первого до последнего насекомого, без всяких затруднений. Может быть, эти два рода перепончатокрылых одарены различной чувствительностью к влияниям тяжести? Может быть, антидиям, которые должны для выхода прогрызать свои ватные мешочки, легче очистить себе путь, так как падающие при этом вниз оскребки ваты являются менее трудным препятствием для работ? Все это возможно, но я не могу этого утверждать.

Теперь сделаем опыт с трубками вертикальными и открытыми на обоих концах. Коконы в некоторых приборах обращены головой вниз, в других головой вверх; в третьих они лежат то в одном, то в другом положении. Результат похож на полученный раньше. Некоторые осмии, ближайшие к нижнему отверстию, выходят через него, каково бы ни было положение кокона; другие, большинство, выходят через верхнее отверстие, даже когда кокон был положен обратно.

Что следует вывести из всех этих опытов? Прежде всего, что тяжесть указывает насекомому верх, где находится естественная дверь, и что тяжесть же заставляет его повернуться в ячейке, если кокон в ней был положен в обратном направлении. Во-вторых, мне кажется, что здесь замечается атмосферное влияние, которое составляет вторую причину, ведущую насекомое к выходу. Допустим, что это влияние свежего воздуха, который действует на узницу через перегородки. Итак, все насекомые в канале подвержены влиянию тяжести, но когда нижний конец открыт, то насекомые в нижних ячейках подвергаются еще второму влиянию: влиянию воздуха, которое теперь сильнее влияния тяжести. Доступ воздуха в ячейки очень слаб, благодаря присутствию перегородок, и если его влияние ощутимо в нижних ячейках, то оно должно уменьшаться по мере того, как этажи поднимаются. Поэтому насекомые верхних ячеек, большинство, находясь только под влиянием тяжести, когда верхний конец закрыт, направляются кверху. Само собой разумеется, что когда оба конца открыты, то насекомые верхних этажей будут иметь двойное основание, чтобы направляться кверху, что не помешает обитателям нижних ячеек больше повиноваться призыву свежего воздуха и выходить через нижний выход.

У меня есть еще один способ для проверки данного мной объяснения: надо произвести опыт с открытыми на обоих концах трубками, положенными горизонтально. Горизонтальное положение имеет двойную выгоду. Во-первых, оно избавляет насекомое от влияния тяжести, в том смысле, что ему безразлично, идти ли направо или налево. А во-вторых, оно устраняет падение опилок, которое бывает при движении насекомого сверху вниз. Надо быть очень внимательным для того, чтобы хорошо вести опыты: самцы, существа слабые, являются очень жалкими работниками, когда им приходится прогрызать мои толстые перегородки, и большая часть их гибнет в своих ячейках. Кроме того, они гораздо слабее одарены инстинктом, чем самки. Трупы самцов, попадающиеся местами в ряду ячеек, составляют помеху, возможность которой надо избежать. Поэтому я выбираю самые сильные на вид и самые крупные коконы, которые, за редкими исключениями, всегда принадлежат самкам. Таким образом, я вкладываю в стеклянные трубки или в ежевичные стебли коконы одних самок, укладывая их в разных направлениях, смотря по условиям опыта.

В первый раз, как я начинил таким образом стеклянную трубку, положенную горизонтально и открытую с обоих концов, результат сильно поразил меня. Ряд состоял из десяти коконов. При выходе он разделился на два отряда: пять левых вышли через левое отверстие, пять правых — через правое, для чего некоторые изменили направление своего первоначального положения. И заметим, что эта поразительная симметрия даже не была результатом многочисленных беспорядочных попыток. Нет, каждая осмия правой стороны прямо точилась вправо, не прикасаясь к левым перегородкам; а каждая осмия левой сразу направлялась налево, не касаясь правой перегородки, что доказывалось формой отверстий в перегородках.

Эта комбинация имеет еще другое достоинство, более интересное, чем симметричность: она указывает на работу с наименьшей затратой сил. Общая сумма сил, затраченных при освобождении рядом насекомых, всегда будет пропорциональна числу перегородок, как бы ни совершался выход; но надо еще принять во внимание другую работу, которая часто труднее прогрызания перегородок и которая состоит в проложении пути через развалины. Предположим ряд уже прогрызанных перегородок и ячеек, заваленных оскребками. Для того чтобы проложить себе путь через эти развалины, каждое насекомое затратит наименьшее количество сил, если оно пройдет наименьшее число ячеек, т.е. если оно движется к ближайшему выходу. Значит, направляясь так, как они это сделали в моем опыте, осмии совершили выход с наименьшей затратой сил. Любопытно видеть, что насекомое применяет закон, установленный механикой.

Комбинация, удовлетворяющая этому принципу, подчиняется закону симметрии и не есть, конечно, случайный результат. Он должен определяться какой-то постоянной причиной. Для того чтобы проверить это, я начал в следующие годы опять делать опыты с моими приборами, настолько многочисленные, насколько мне позволяли это мои усидчивые исследования ежевичных стеблей. И при каждом новом опыте я опять видел то, что так поразило меня в первый раз. Если число коконов парное, а моя колонна обыкновенно составлялась из 10 штук, то половина выходит через правое отверстие, а другая половина—через левое. Если число непарное, например 11, то осмия, занимающая середину, выходит безразлично, или правым выходом, или левым. И это происходит оттого, что в обоих случаях ей приходится пройти одно и то же число ячеек, а следовательно, и затратить одно и то же количество сил.

Важно было узнать, разделяет ли осмия трехзубчатая эту способность с другими обитателями ежевичного куста и другими перепончатокрылыми, которым приходится подобным же образом пролагать себе трудный путь для выхода из гнезда. Я делал такие же опыты с антидиями (A. scapulare) и результат получился тот же. Трипоксил (Tripoxylon figulus) оставил меня под сомнением. Это слабое насекомое не в состоянии прогрызть мои перегородки; оно только немного надгрызает их, оставляя следы слишком неясные для того, чтобы можно было решительно высказаться. Солений (Solenius vagus), искусный сверлильщик, вел себя иначе, чем осмия. Выход целого ряда из 10 насекомых совершился в одном направлении. С другой стороны, я подверг опыту амбарную халикодому, которая в естественных условиях должна прогрызть для выхода только свой потолок из цемента, и не должна проходить ряда ячеек. Хотя она не знакома с теми условиями, какие я ей создал, но дала самый утвердительный ответ. Из 10 халикодом, коконы которых были помещены в горизонтальной, открытой на обоих концах, трубке, 5 вышли направо, 5 — налево. Диокс (Dioxys cincta), паразит амбарной и стенной халикодом, не дал ничего решительного. Мегашила (М. apicalis Spin), которая в естественных условиях строит свои стаканчики из кругленьких кусочков листа в старых ячейках стенной халикодомы, поступила подобно солению, направив всю колонну к одному выходу.

Как ни неполон этот список, но он показывает нам, насколько было. бы неосторожно обобщать выводы, к которым приводит нас осмия трехзубчатая. Если некоторые перепончатокрылые, как антидия и халикодома, и разделяют с ней способность к двоякому выходу, то другие, как солений и мегашила, подобно панургову стаду, следуют за первым вышедшим. Мир насекомых не однороден: здесь встречаются различно одаренные существа; что в состоянии сделать одно насекомое, того другое может и не быть в состоянии сделать; и надо иметь слишком большую проницательность, чтобы уловить причины этих различий. Дальнейшие исследования увеличат, конечно, число насекомых, способных к двоякому симметричному выходу, а пока мы имеем только три таких вида.

Прибавлю, что если у горизонтальной трубки один конец наглухо закрыт, то все осмии направляются к открытому концу и, если надо, то даже поворачиваются для этого в своих ячейках.

Изложив факты, постараемся добраться до их причины. В горизонтальных трубках тяжесть уже не определяет направления, которое примет насекомое. Как решить, какую перегородку надо грызть: правую или левую? Чем больше я изучаю, тем сильнее начинаю подозревать влияние атмосферы, которое дает себя чувствовать через открытый конец. Есть ли это действие барометрическое, пирометрическое, электрическое или действие каких-нибудь иных свойств атмосферы, ускользающих от наших грубых физических инструментов? Очень смело было бы решать это. Мы и сами подвержены необъяснимому влиянию перемен погоды, но эта неопределенная чувствительность к атмосферным изменениям немного помогла бы нам, если бы мы находились в условиях, подобных тем, в каких находятся мои узницы. Предположим, что мы находимся во мраке тюрьмы, к которой прилегают, с одной и с другой стороны, ряд таких же темниц. У нас есть орудия для проламывания стен; но куда надо направиться для того, чтобы скорее достичь выхода? Атмосферное влияние не укажет нам этого, а насекомому указывает. Как ни слабо это влияние атмосферы, действующее через множество перегородок, но оно все-таки действует с одной стороны сильнее, чем с другой. И насекомое, чувствительное к этой разнице между двумя, неизвестными мне, влияниями, без колебаний принимается грызть перегородку, которая находится ближе к выходу. Короче, осмии и некоторые другие насекомые чувствуют открытое пространство.