Выбор пищи

Когда Брилья Саварэн* создал свой знаменитый афоризм: «Скажи мне, что ты ешь,— я скажу тебе, кто ты», то он и не подозревал, какое яркое подтверждение этого изречения можно найти в мире насекомых.

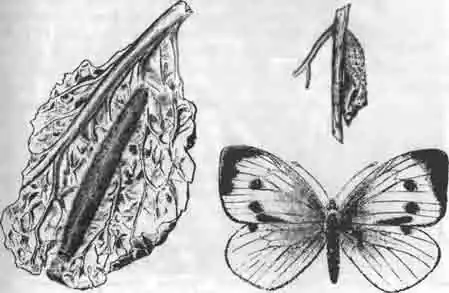

Капустная бабочка (рис. 116) питается в юности листьями крестоцветных растений, к семейству которых относится и капуста; шелковичный

Рис. 116. Капустная бабочка (Picris brassicae L.), ее гусеница на листе капустыи куколка. Ест. велич.

червь презирает всякую растущую у нас зелень, кроме листьев тутового дерева; молочайному бражнику нужен в пище едкий сок молочаев и т.д. У каждого насекомого свое растение, у каждого растения свои питомцы.

* Автор известного сочинения «Физиология вкуса». -Примеч. ред.

Эти отношения так постоянны, что во многих случаях можно определить насекомое по растению, питающему его, и растение — по насекомому, которое им питается. В архивах науки в настоящее время собрано уже много данных из этой ботаники насекомых, знакомство с которой особенно важно для успехов земледелия. Но в то же время нам очень мало известно о зоологии насекомых, т.е. о выборе ими животной пищи для своих личинок.

Изучая с этой точки зрения перепончатокрылых охотников, мы замечаем прежде всего, что естественные группы их выбирают в пищу своим личинкам хотя и различные виды насекомых, но относящиеся также к определенным группам.

Так, аммофилы охотятся исключительно за гусеницами ночных бабочек, и этот вкус разделяют с ними эвмены, принадлежащие к совершенно другому семейству. Сфексы и тахиты ловят прямокрылых, церцерисы, за редкими исключениями, остаются верными долгоносикам; филанты и паляры ловят только перепончатокрылых; помпилы — специальные охотники на пауков; астата (рис. 117) наслаждается вонью клопов; бембексы не признают ничего, кроме мух; сколии монополизировали личинок плас-тинчатоусых жуков; пелопей — молодых эпеир; стидзы имеют

различные вкусы: из двух видов, живущих в моем соседстве, один—желтоусый стидз (Stizus ruficornis Fbr., рис. 118) снабжает свой буфет богомолами, другой (St. tridentatus Fbr.)—цикаделлидами (рис. 119); наконец, краброниты берут дань с племени мух.

Переходя от общего к частностям, мы увидим, что во многих случаях вкус охотника специализировался настолько узко, что даже вид его может быть определен по его пище. В тысячах разрытых мной гнездах филанта-пчелолова ни разу не случалось мне найти что-нибудь иное, кроме остатков домашней пчелы. Теперь, как и в далеком начале моих занятий, на севере, как и на юге, исследованной мной области, в горной части ее, как и в равнинах, — всегда и везде пища филанта остается неизменной. Поэтому, если вам случится найти под землей, при раскапывании солнечных склонов, остатки домашних пчел, то этого довольно, чтобы заключить, что там была колония филанта-пчелолова.

Рис. 117. Астата (Astata boops Schrk). Увелич.

Рис. 118. Стидз желтоусый (Stizus ruficornis Fbr.)

Точно так же самка эфиппигеры или остатки ее, длинный яйцеклад и цимбалы характеризуют лангедокского сфекса; черный сверчок, с красными галунами на бедрах — это этикетка желтокрылого сфекса; личинка носорога указывает на желтолобую сколию, личинка бронзовки говорит о сколии волосатой, а личинка аноксии — о сколии пятнистой. Все это добыча узких специалистов, употребляющих в пищу только один, определенный для каждого вид дичи.

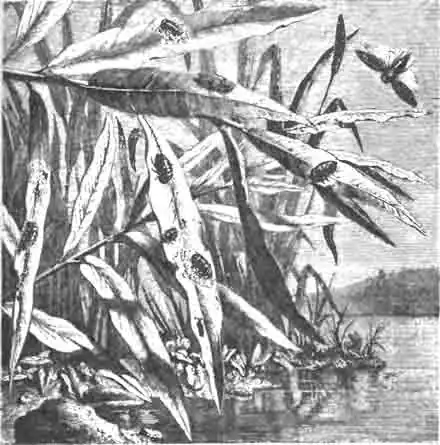

Рис. 119. Пенницы-цикаделлиды (Aphrophora spumaria) и их личинки в пене на листьях ивы. Ест. велич.

Затем, среди тех же охотников за живой дичью, мы находим группу экклектиков, добыча которых, оставаясь все-таки в пределах какой-нибудь одной определенной группы, уже меняется сообразно силам и размерам охотника. Церцерис бугорчатая любит больше всего глазчатого клеона, одного из самых крупных у нас долгоносиков, но при нужде берет и других клеонов и даже других долгоносиков близких родов, лишь бы величина их была подходящей. Церцерис песочная еще дальше расширяет пределы своей охоты: ей годится всякий долгоносик средней величины; так же и третья, любительница златок, берет одинаково всякую златку, не превосходящую ее силы. Корончатый филант наполняет свои норки самыми крупными галиктами; значительно более мелкий родственник его, Philantus raptor Lep., пробавляется самыми мелкими галиктами. Всякое взрослое саранчевое насекомое, не превышающее в длину двух сантиметров, годится для белокаемчатого сфекса; в буфеты стидза желтоусого и тахита, убийцы богомолов, допускаются всякие члены семейства богомоловых, под одним лишь условием: быть молодыми и мягкими. Самые крупные из наших бембексов (В. rostrata Fbr. и В. bidentata V. Lind.), страстные любители слепней, присоединяют к этой основе и всяких других двукрылых. Аммофилы, песочная и щетинистая, кладут в каждую норку по одной гусенице ночниц, но разных видов, а шелковистой аммофиле годятся и ночницы, и пяденицы. Солений темнокрылый (Solenius fuscipennis Lep.) предпочитает пчеловидных мух (Eristalis tenax), но ловит также и совсем не похожую на них муху--гелофила (Helophilus pendulus), впрочем, в его норках, устроенных в трухлой древесине вербы, можно находить остатки и многих других двукрылых. Краброн желторотый (Crabro chrysostomus Lep.), другой обитатель трухлой вербы, ловит всякие виды мух из рода сирфов, без различия (рис. 120). Солений бродячий (Solenius vagus Lep.), обитатель сухих стеблей ежевики и бузины, наполняет свои столовые мухами из родов: Syritta, Sphaerophoria, Sarcophaga, Syrphus, Melanophora, Paragus и многие другие; чаще всего я нахожу у него Syritta pipiens.

Не продолжая далее этого утомительного перечня, мы ясно можем видеть общий результат. Каждый охотник за дичью имеет свои особенные вкусы, так что по его пище можно сказать, к какому роду, а иногда, и к какому виду он принадлежит. Так подтверждается высокая справедливость афоризма: скажи мне, что ты ешь — и я скажу тебе, кто ты.

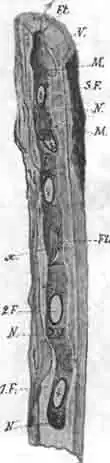

Рис. 120. Гнездо бузинного краброна (Crabro sambucicola Vrh.) в ветке бузины:

Ft—летное отверстие; V- входная камера; М- -затычка и перегородки ячеек из опилок сердцевины; IF-5F ячейки с коконами; х ячейка, в которой не развилась личинка краброна и заготовленные мушки FI уцелели; N-остатки пищи

Одним всегда нужна одна и та же добыча. Личинки лангедокского сфекса поедают всегда эфиппигер, это семейное их блюдо, столь дорогое их предкам и не менее дорогое для их потомков; их нельзя ввести в искушение никаким нововведением. Другим больше нравится разнообразие, может быть, ради вкуса, может быть, потому, что это облегчает добывание добычи, но и тогда выбор ограничен неизменными границами. Естественная группа: род, семейство, реже порядок — вот область охоты, за пределы которой данный охотник никогда не переходит. Закон этот категоричен, и все строго подчиняются ему.

Предложите тахиту, убийце богомолов, вместо богомола кобылку подходящей величины. Он презрительно отвергнет ее, хотя, по-видимому, она очень вкусна, потому что тахит Панцера предпочитает ее всякой другой дичи. Предложите ему же молодую эмпузу, которая хотя так сильно отличается от богомола по форме и по цвету, но относится к семейству богомоловых, он не колеблясь примет ее и парализует на ваших глазах. Несмотря на свою фантастическую наружность, эмпуза сейчас же признана тахитом за члена знакомого ему семейства и, следовательно, за знакомую ему дичь.

Вместо клеона дайте бугорчатой церцерис златку, которая составляет пищу ее же родственницы, и она не обратит никакого внимания на эту роскошную дичь. Чтобы она, поедающая долгоносиков, стала есть это! Да никогда! Дайте ей клеона другого вида или всякого другого долгоносика, даже никогда ей не виданного, и она не проявит презрения: добыча сейчас же будет схвачена, ужалена по всем правилам и спрятана в магазин.

Попробуйте убедить щетинистую аммофилу в том, что пауки имеют вкус орехов, как это утверждал Лаланд, и вы увидите, с какой холодностью будут приняты ваши уверения. Попробуйте только убедить ее в том, что гусеница дневной бабочки так же хороша, как и гусеница ночницы. Вам это не удастся. Но если вы подмените ей озимого червя какой-нибудь другой подземной гусеницей ночницы же, хотя бы другой окраски, с полосками, черными, желтыми, ржавыми или какого-либо иного цвета, то эта перемена не помешает ей узнать в подложенной добыче вполне подходящую дичь.

То же самое относится и к другим охотникам, насколько показали мне это мои опыты. Каждый упорно отказывается от дичи, чуждой пределов его охоты, и каждый принимает дичь, входящую в эту область, само собой разумеется при условии, чтобы предложенная взамен дичь по величине и степени развития подходила к подмененной. Так, лапчатый тахит, тонкий ценитель нежного мяса, не согласился бы заменить свою кучечку молоденьких кобылок одной большой кобылкой, пищей тахита Панцера; а этот последний, в свою очередь, никогда бы не обменял свою взрослую кобылку на мелюзгу второго. Род и вид одни и те же, но возраст не тот, и этого достаточно, чтобы решить: принятие или отказ.

Когда охотники-осы пользуются целой обширной группой насекомых для выбора себе дичи, то как они отличают роды и виды, составляющие эту группу, от других видов и родов, с такой верностью взгляда, что инвентарь норки никогда не дает примеров ошибки? Руководятся ли они наружным видом добычи? Нет, потому что, например, в норках бембекса мы можем найти мух-сферофорий — это тоненькие ремешки и мух-бомбил — похожих на комочки бархата; нет, потому что в норках шелковистой аммофилы гусеница обыкновенного строения лежит рядом с пяденицей — этим живым циркулем, который передвигается открываясь и закрываясь, поочередно; нет, потому что в норках красноусого стидза и тахита, убийцы богомолов, рядом с богомолом лежит его неузнаваемая карикатура — эмпуза.

Руководятся ли они окраской? Никоим образом. Доказательств этому множество. Какое разнообразие красок и металлических блесков у златок, на которых охотится прославленная Дюфуром церцерис! Золото, бронза, изумруд, аметист едва ли могут соперничать с этой роскошью красок. И тем не менее церцерис это не вводит в заблуждение: для нее, как и для энтомолога, все это, столь различно окрашенное, племя есть одно племя — златки. Инвентарь столовой одних крабронидов содержит двукрылых, одетых в серое и рыжеватое; у других вы найдете мух, опоясанных желтым, усеянных белыми пятнышками, украшенных карминно-красными полосками; у третьих — стального голубого цвета, черного, как эбен, медно-зеленого, и под всем этим разнообразием костюмов скрывается один и тот же порядок двукрылых.

Выясним это точнее одним примером. Церцерис Феррера (Cerceris Ferreri Lind.) поедает долгоносиков. Неопределенно-сероватые фитономы (рис. 121) и черные или темно-смоляные отиоринхи (рис. 122) составляют обыкновенно запасы его норок. Но иногда мне приходилось вытаскивать из его жилищ целый ряд блестящих, как драгоценные камни, жучков, составлявших резкий контраст с вышеназванными темными насекомыми. Это были ринхиты-трубковерты (R. betuleti), которые скатывают в сигары виноградные листья (рис. 123). Они бывают двух цветов: лазурно-голубого или золотисто-медного.

Рис. 121. Долгоносик-фитоном (Phytonomus fasciculatus Hbst). Увелич.

Как распознала церцерис в этих богато одетых долгоносиках родственника будничных фитонома и отиоринха? По всей вероятности, она не была подготовлена к встрече с такой дичью; ее предки не могли передать ей знакомства с ней, ибо ринхиты встречаются редко в норках церцерис, как это доказывают мои редкие находки их. Пролетая через виноградник, церцерис, может быть, в первый раз в жизни увидела на листе блестящего жучка; для нее это не было, конечно, обыкновенное блюдо, употребление которого освящено обычаями семьи. Это для нее ново, исключительно, необыкновенно. И что же, это необыкновенное сейчас же верно признается за долгоносика и, как таковой, втаскивается в норку. Нет, не цвет определяет выбор.

Не форма дичи также руководит охотником. Церцерис песков охотится, например, и за брахидером пушистым (Brachyderes pubescens), и за ба-ланином желудевым (Balaninus glandium). Что же общего в форме тела этих двух жуков? Я разумею под формой не тонкие подробности строения тела, но общий вид, который кидается в глаза и на основании которого человек сближает животных, которых наука разъединяет. В этом смысле, что же общего между брахидером и баланином? Ничего, решительно ничего. Первый имеет почти цилиндрическую форму, второй — коротенький и толстенький, конический спереди, эллиптический, или, скорее, сердцевидный, сзади; первый — черный с серыми оттенками мыши, второй — цвета охры; голова первого оканчивается чем-то вроде рыльца; голова второго заостряется в тоненький, как щетинка, кончик, длиной равный длине остального тела. Кому пришло бы в голову сблизить эти два создания и назвать их одним именем? Никто, кроме специалистов, не решится на это. А церцерис, более проницательная, узнает в том и в другом долгоносика, добычу с централизованной нервной системой, которую она может парализовать одним уколом. Роскошно набив свои норки брахидерами, она встречает совершенно непохожую дичь — баланина. И что же? Не колеблясь, с первого взгляда она узнает ее: и вот ее ячейка, уже снабженная первыми насекомыми, получает вдобавок и еще вторых.

Рис. 122. Долгоносик-отиоринх (Otiorhynchus picipes Fbr.)

Рис. 123. Ринхит-трубковерт (Rhynchites populi L.). Увелич.

Если и этих двух видов не хватает, то она нападает на долгоносиков различных родов, видов, формы и окраски, но только — долгоносиков.

Я спешу покинуть эти неразрешимые задачи, чтобы взглянуть на вопрос о припасах с другой точки зрения. Откуда происходит у насекомого это непобедимое отвращение к пище, употребление которой не освящено обычаями его предков? Здесь следует обратиться к опытам, свидетельство которых одно только достойно доверия. Первая мысль, которая приходит при этом в голову и единственная, мне кажется, которая может прийти, состоит в том, что каждая личинка, питающаяся мясом, имеет свои определенные вкусы и мать заготовляет ей пищу, соответствующую ее вкусам, которые не изменны у каждого вида.

Сверх того, здесь может быть заинтересована гигиена. Очень может быть, например, что пауки, обычная пища помпила, представили бы ядовитую или, по крайней мере, нездоровую пищу для бембекса, любителя слепней; а сочная личинка аммофилы противна желудку сфекса, питающегося сухими акридами. В таком случае уважение матери к такой-то пище и презрение к другой зависело бы от требований личинки, для которой она заготовляет пищу, и мотивировалось бы исключительно этими требованиями. Такая исключительность плотоядной личинки тем более вероятна, что личинки, питающиеся растительной пищей, очень часто тоже не поддаются перемене в питании. Как бы ни была голодна гусеница молочайного бражника (рис. 124), поедающая молочай, она скорее погибнет от голода, нежели согласится приняться за капустный лист, представляющий превосходное блюдо для капустницы. Ее желудок, привыкший к сильным пряностям, найдет безвкусным крестоцветное. Капустница, с своей стороны, не дотронется до молочая: это грозило бы ей смертельной опасностью. Одним словом, у каждой из этих гусениц свое растение или группа растений, вне которых она ничего не употребляет.

А потому я начал воспитание хищных личинок добычей, не подходящей к их обыкновенному режиму, почти с уверенностью в неуспехе. Сезон приходил к концу. Одни только бембексы, довольно часто встречавшиеся в песках соседних холмов, могли мне доставить, без особенно продолжительных поисков, материал для опыта. Лапчатый бембекс (Bembex tarsata Latr.) доставил мне то, что было нужно: личинок, настолько молодых, что они имели еще перед собой долгий период питания, и, однако, достаточно развившихся для того, чтобы выдержать переноску.

Нежные личинки извлечены со всевозможной осторожностью, извлечена также не тронутая еще дичь, недавно принесенная матерью и состоящая из двукрылых, между которыми фигурируют антраксы.

Рис. 124. Молочайный бражник (Sphinx euphorbii), его гусеница на молочае и куколка в земле

Старая коробка от сардин, дно которой усыпано песком, разделенная бумажными перегородками, получает моих воспитанников, которых я уединяю одного от другого. Я задаюсь целью обратить этих поедателей мух в поедателей кузнечиков. Для того чтобы избавиться от утомительных экскурсий с целью снабжения столовой провизией, я беру то, что посылает мне случай на самом пороге моего жилища. Фанероптера, зеленый кузнечик, с коротким яйцекладом, изогнутым серпом (Phaneroptera falcata, рис. 125), пожирает цветы моих петуний. Вот момент вознаградить себя за причиненные ей неприятности. Я выбираю молодую, длиной от 1 до 2 сантиметров, и привожу ее в неподвижное состояние, без церемонии раздавив ей голову. В этом состоянии я предлагаю ее бембексам вместо их мух.

Если читатель разделял мое убеждение в неуспехах, основанное на очень логических соображениях, то он разделит теперь мое глубокое удивление. Блюдо, поданное на стол бембекса в первый раз с того времени, как существуют на свете бембексы, принято без всякого отвращения и съедено со всеми признаками удовольствия. Вот дневник одной из моих личинок; дневники других были бы только повторением.

2 августа 1883. Личинка бембекса, когда я ее вырыл из земли, достигла почти половины своего полного роста. Вокруг нее я нахожу остатки еды, состоящие из крыльев антракса. Я даю личинке молодую фанероптеру, и такая глубокая перемена в составе пищи нисколько, по-видимому, не беспокоит личинку, которая ест во весь рот роскошную дичь и оставляет ее, только совершенно высосав. К вечеру высосанная штука заменяется другой, свежей, но большего роста — в два сантиметра длины.

3 августа. Я нахожу фанероптеру съеденной. От нее остались только сухие, нерасчлененные покровы. Все содержимое исчезло; дичь была высосана через большое отверстие, прогрызенное в животе.

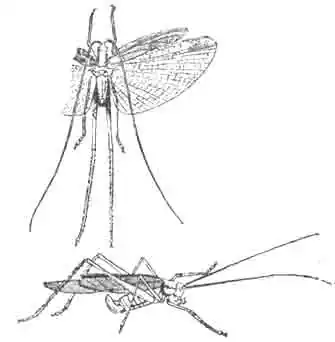

Рис. 125. Кузнечик-фанероптера (Phaneroptera falcata); вверху самец, внизу самка

Я опять кладу двух маленьких кузнечиков. Сначала личинка не дотрагивается до них, потому что она сильно наелась вчерашним обедом. Однако после

полудня одна из двух штук начата.

4 августа. Я обновляю припасы, хотя вчерашние еще не съедены. Да я и постоянно так делаю для того, чтобы насекомое постоянно имело свежую пищу, так как я кладу не парализованную, а убитую дичь, с раздавленной головой, и потому скоро портящуюся. За одну из двух штук, которые я опять кладу, личинка принимается сейчас же и усердно ей питается.

' 5 августа. Огромный вначале аппетит уменьшается. Очень может быть, что я был слишком щедр и что было бы осторожнее подержать личинку немного на диете после излишнего изобилия. Наверное, мать более расчетлива. Если бы вся семья ела по стольку, как мой гость, то она не могла бы заготовить пищи на всех. Итак, ради гигиенических соображений, сегодня моя личинка голодает.

6 августа. Опять положены две фанероптеры — одна целиком съедена, другая начата.

7 августа. Сегодняшнюю порцию личинка попробовала, потом оставила. Она кажется беспокойной, своим заостренным ртом исследует стенки комнаты. По этим признакам можно догадаться, что скоро начнется приготовление кокона.

8 августа. Ночью личинка сплела шелковую сеть. Теперь она влепляет в нее песчинки. Затем, в свое время, следуют нормальные фазы превращения. Вскормленная кузнечиками, не известными ее племени, личинка проходит все ступени превращений без затруднения, так же как и ее сестры, питавшиеся мухами.

С таким же успехом я кормил личинок молодыми богомолами. Одна из них даже дала основание думать, что она предпочитала новое блюдо традиционной пищи своего племени. Ежедневный стол ее состоял из двух мух, эристалий и одного богомола, в 3 сантиметра длины. С первых же глотков мухи оставлены, а богомол, которого попробовали и нашли, по-видимому, превосходным, заставляет совершенно забыть об этих последних. Очевидно, что бембекс не так фанатично предан мухам, чтобы не покинуть их для другой дичи.

Почему личинки, питающиеся растениями, имеют более исключительные вкусы, нежели хищные личинки? Я рассуждаю об этом так.

Некоторые продукты, вырабатываемые растениями, общие всему растительному миру, тогда как другие, гораздо более многочисленные, вырабатываются только отдельными группами растений. Одни растения вырабатывают алкалоиды, другие — жиры, третьи — смолы, четвертые — сахар, пятые — кислоты и т.д. Желудок насекомого, приспособившийся к одной

группе растений, не может поэтому перейти к питанию другими растениями, вырабатывающими совершенно иные продукты.

В животной пище мы встречаем совсем другое. Альбумин яйца страуса или яйца зяблика, казеин коровьего молока или молока ослицы, мясо волка, ягненка, гиены или мула, лягушки или дождевого червя — все это альбумин, казеин, фибрин — вещества съедобные, хотя и не всегда употребляемые в пищу. Здесь нет кислот и алкалоидов, смертельных для всякого желудка, который не приспособился специально к этим кислотам и алкалоидам. Чего только не ест человек, начиная с арктических стран, где он питается кровью тюленя и китовым жиром, до жареного шелковичного червя китайца и сушеной саранчи араба. Чего только не стал бы употреблять в пищу человек, если бы ему не мешало отвращение, скорее внушенное привычкой, нежели действительными нуждами? Так как пища хищных личинок однородна по своим составным частям, то они должны приспособляться ко всякой дичи, в особенности, если новое блюдо не сильно уклоняется от обычной пищи. Так рассуждал бы я, но так как все наши рассуждения не стоят одного факта, то в конце концов все-таки нужно обратиться к опыту.

Я это сделал в следующем году, в более обширных размерах и на более разнообразных насекомых. Последовательное повествование об этих опытах было бы слишком утомительно длинным, а потому я ограничусь кратким изложением результатов и условий, которые надо выполнить для того, чтобы хорошо вести эту деликатную столовую.

Прежде всего, нечего и думать о том, чтобы отделять яйцо охотника от естественной его добычи и перемещать его на другую. Яичко прочно прикреплено головным концом к своей пищи, и снять его — значит неминуемо ему повредить. А потому я даю личинке вылупиться и приобрести достаточно сил, чтобы вынести безопасно переноску. Я беру в воспитанники личинок, достигших от четверти до половины роста. Остальные слишком молоды и их опасно трогать, или слишком стары, так что для искусственного кормления осталось слишком мало времени.

Во-вторых, я избегаю брать очень крупную дичь, одного экземпляра которой было бы достаточно для кормления личинки в течение всего ее роста. Личинка, питающаяся в нормальных условиях одной штукой крупной дичи, обладает особым искусством есть, искусством опасным, при котором одно неправильное укушение становится фатальным. Укушенная раньше времени в то или другое место, жертва начинает гнить, что ведет за собой, через отравление, смерть кормящегося ей. Вследствие всего этого мои попытки выкармливать личинок одной штукой крупной дичи, которой я подменял нормальную пищу,

совершенно не удались. В моих заметках упоминается только об одном случае успеха, достигнутого с таким трудом, что я не решусь повторить опыт в другой раз. Мне удалось выкормить личинку щетинистой аммофилы одним взрослым черным сверчком, которого она съела так же охотно, как и свою обыкновенную пищу.

Итак, для кормления моих личинок я употребляю мелкую дичь, каждый экземпляр которой может быть съеден личинкой в один прием, самое большее — в один день. Тогда не важно, если дичь будет наудачу разорвана в куски; она не успеет разложиться. Так поступают, например, личинки бембекса, которые хватают куски наудачу и сначала съедают одно двукрылое, а потом начинают следующее; труп съеден будет в короткое время и не успеет разложиться, а рядом лежат живые, неподвижные жертвы, которые доставляют новый запас свежей провизии.

Я не умею парализовать насекомых с таким искусством, как шестиногие охотники, а потому я должен убивать дичь для того, чтобы привести ее в неподвижное состояние, и должен каждый день подновлять провизию. Даже при исполнении всех этих условий искусственное выкармливание не лишено трудностей, но при терпении и внимании успех его почти обеспечен.

t Так я выкармливал лапчатого бембекса, поедателя антраксов и других двукрылых, молодыми кузнечиками (Locustidae) и богомолами; шелковистую аммофилу, стол которой состоит главным образом из гусениц пядениц—маленькими паучками; пелопея (P. spirifex), поедателя пауков,— нежными кобылками; песочную церцерис, страстную любительницу долгоносиков,—галиктами; филанта-пчелолова, исключительно питающегося домашними пчелами, выкармливал эристалиями и другими двукрылыми. Я наблюдал, как сколия волосатая ела с удовольствием личинку носорога, предложенную ей вместо личинки бронзовки, и эфиппигеру, вытащенную из норки сфекса; я присутствовал на обеде трех щетинистых аммофил, с большим аппетитом поедавших сверчков, положенных взамен их гусениц. Но в двух последних случаях, т. е. с аммофилами и сколией, я не достиг окончательного результата выкармливания, ибо крупная дичь загнивала прежде, чем кончалось воспитание. Однако одна из аммофил вследствие каких-то, непонятных мне, обстоятельств сумела сохранить свою порцию свежей, что позволило ей развиться вполне и соткать себе кокон. Шелковистая аммофила, личинка которой питается обыкновенно пяденицами, была выкормлена мной пауками и благополучно превратилась во взрослую форму.

Если читатель ожидал каких-нибудь изменений, внесенных новым режимом, в организации питомцев, то пусть он поскорее разочаруется, аммофила, вскормленная пауками, ничем не отличается от нормальной. Я напрасно рассматриваю их в лупу и не могу найти никакой между ними разницы.

Эти примеры кажутся мне достаточно убедительными для того, чтобы сделать вывод, что плотоядная личинка не имеет исключительных вкусов. Однообразная по качеству порция, заготовляемая для нее матерью, может быть заменена другой, которая так же придется ей по вкусу. Разнообразие не противно ей; она пользуется им так же хорошо, как и однообразием; может быть, оно даже было бы выгодным для ее расы.

Теперь я расскажу об опытах перемены пищи совсем иного рода. В главе о филантах я показал, что плотоядная личинка погибает от медовой пищи, и пришел к вопросу: погибнет ли от мясной пищи личинка, обыкновенно питающаяся медом? Поищем ответа в опытах. Кормить личинок пчел, например антофор или осмий, кобылками или какой-нибудь другой дичью — значило бы идти на верную неудачу. Личинка, питающаяся медом, не станет грызть такую твердую пищу. Надо устроить что-нибудь соответствующее тартинке, т.е. предложить личинкам их естественное блюдо с большей или меньшей примесью животной пищи. Я буду употреблять для этого белок в том виде, как мне дает его куриное яйцо.

Одиночная пчела — осмия трехрогая как нельзя более удобна для моих опытов, так как питает личинку тестом, составленным из меда и мучнистой цветневой пыли. Я размешиваю этот заготовленный ею мучнистый мед с белком, дозу которого увеличиваю, и получаю таким образом тесто различной плотности, но всегда достаточно плотное для того, чтобы личинка могла держаться на нем, не рискуя утонуть. На каждый из таких пирожков я помещаю личинку среднего возраста.

Кушанья моего приготовления далеко не внушают отвращения. Личинки принимаются за них без колебаний и съедают их со всеми признаками обыкновенного аппетита; выкормленные таким образом, они достигают нормальной величины и ткут коконы, из которых на следующий год выходят взрослые насекомые.

Какой вывод сделать из этого? Я в большом затруднении. Ornne vivum ex ovo, говорит физиология. Всякое животное в начале своего развития плотоядно: оно образуется и питается за счет яйца, в котором преобладает белок. Самое высшее из животных, млекопитающее, долго сохраняет этот режим: оно питается молоком матери, богатым казеином, телом, по составу однородным с белком. Птенец зерноядной птицы получает в пищу сначала червяков, которые больше подходят к деликатным требованиям его желудка. С возрастом желудок укрепляется, и тогда пища становится растительной. За молоком теленка следует сено — пища быка; за червями птенцов — зерна взрослых птиц, за дичью личинок охотников ос — сок цветов, которым питаются сами охотники. Так можно объяснить двойной режим перепончатокрылых, имеющих плотоядных личинок: сначала дичь, а потом мед.

В таком случае вопрос перемещается. Почему осмия в личинковой стадии, будучи способна отлично кормиться белками, питается все-таки медом и цветенью? Почему все пчелиные, по выходе из яйца, питаются растительной пищей, тогда как другие члены того же порядка перепончатокрылых имеют животную пищу? Но на эти вопросы у меня нет ответа.