Заблуждения инстинкта

Относительно агений и пелопея моя роль как наблюдателя окончена. Я первый признаю, что эта роль представляет довольно умеренный интерес, если ограничиться лишь наблюдением и собиранием документов, которые оно может дать. Что насекомое часто посещает наши жилища; что оно строит в них из грязи гнезда, которые снабжает пауками; что оно делает себе коконы, по виду похожие на луковую кожицу, все эти подробности имеют для нас очень мало значения. Коллекционеру они могут понравиться, потому что он ревниво заносит в свои списки все, даже нервацию крылышка, для того чтобы внести немного света в свои систематические кадры. Но ум, питающийся более серьезными идеями, видит здесь только пищу для любопытства, и притом почти детского.

Стоит ли, действительно, тратить время, которого у нас так мало, то время, которое Монтень называет материалом жизни, на собирание фактов, имеющих небольшое значение и очень спорную полезность? Не детство ли это, так подробно знакомиться с поступками насекомого? Есть слишком много гораздо более серьезных занятий, которые так настойчиво требуют наших сил, что не оставляют досуга для подобных забав. Так заставляет нас говорить суровый опыт зрелых лет; такой вывод сделал бы и я, заканчивая мои исследования, если бы я не видел, что эти опыты проливают свет на самые высокие вопросы, какие только нам дано возбуждать.

Что такое жизнь? Возможно ли будет когда-нибудь понять источник ее происхождения? Сумеем ли мы когда-нибудь в капле слизи вызвать смутное трепетание, предшествующее зарождению? Что такое человеческий разум? Чем отличается он от разума животных? Что такое инстинкт? Совершенно ли несоизмеримы эти две способности, или они сводятся к общему фактору? Связаны ли виды между собой явлениями трансформизма? Или же они лишены способности изменяться и время воздействует на них только тем, что рано или поздно их уничтожает? Эти вопросы тревожат всякий развитой ум и будут тревожить даже тогда, когда наше бессилие разрешить их будет относить их к области непостижимого.

В настоящее время существуют теории, которые с необыкновенной смелостью дают ответы на все. Но так как тысячи теорий не стоят одного факта, то умы, свободные от предвзятых воззрений, далеко не убеждены. Для таких вопросов, возможно ли их научное решение или нет, необходима огромная масса хорошо установленных данных; и энтомология, несмотря на свою скромную область, может внести сюда много ценного. Вот почему я наблюдаю, вот почему, в особенности, я делаю опыты. Наблюдать—это уже что-нибудь значит, но это не все: надо производить опыты, то есть вмешиваться и создавать искусственные условия, которые вынуждают животное открывать нам то, чего оно не обнаружило бы при нормальных условиях. Действия его, удивительно скомбинированные для достижения определенной цели, могут вводить нас в заблуждение относительно их действительного значения и заставить нас допустить в их последовательности то, что подсказывает нам наша собственная логика. Мы допытываемся таким образом не у животного о свойствах его способностей и о первоначальных, побудительных причинах его деятельности; но у своих собственных взглядов, которые всегда дают ответы, благоприятные нашим любимым идеям. Как я уже много раз доказывал, одно наблюдение часто может ввести в обман: мы объясняем его данные сообразно с требованиями наших систем. А для того, чтобы сделать из наблюдений верный вывод, необходимо ввести опыт, который один способен прояснить сколько-нибудь темный вопрос о разуме животного.

Некоторые отрицают право зоологии считаться экспериментальной наукой. Это было бы основательно, если бы зоология ограничивалась тем, что описывала бы и классифицировала; но это наименее важная сторона ее роли: у нее есть более высокие цели; и когда она спрашивает животное о каком-нибудь жизненном вопросе, то вместо вопросов ей служат опыты. В моей скромной области я лишил бы себя самого могущественного способа познавания, если бы я пренебрег опытом. Наблюдение задает задачу, а опыт разрешает ее, если только она может быть разрешена; в противном случае опыт, по крайней мере, проливает некоторый свет в непроницаемый мрак, окутывающий иные вопросы.

Вернемся к пелопею, с которым пора начать опыты. Ячейка недавно окончена, охотник является с первым пауком. Он кладет его | в ячейку и сейчас же прикрепляет к животу его свое яичко, потом улетает за другим пауком. Я пользуюсь его отсутствием для того, чтобы щипчиками вынуть из ячейки дичь с яйцом. Что станет делать насекомое по возвращении? Оно приносит второго паука и кладет его в ячейку с таким усердием, как будто бы ничего неприятного не случилось. Потом приносит третьего, четвертого и т.д., которых я удаляю постепенно в его отсутствие, так что при каждом возвращении с охоты пелопей находит ячейку пустой. В течение двух дней он упорно старается наполнить ненасытную ячейку, опустошаемую мной по мере того, как он ее наполняет. После двадцатого паука, руководясь, может быть, чувством усталости, охотник счел, что жилище его личинки достаточно снабжено дичью, и очень добросовестно принялся запирать совершенно пустую ячейку.

Прежде чем прийти к заключениям, к которым приводит эта странность в поведении пелопея, приведем еще один, но более поразительный опыт этого же рода. Я уже говорил, что, построив группу ячеек, пелопей покрывает их общим земляным покровом. Я застаю его в тот момент, когда он начинает эту работу. Гнездо прикреплено к стене, покрытой штукатуркой. Мне приходит в голову мысль снять гнездо со стены, причем является неопределенная надежда, что это даст мне возможность присутствовать при чем-то новом. И действительно, мне пришлось увидеть нечто новое и до невероятности нелепое. Когда я снял гнездо и спрятал в карман, то на стене не осталось ничего, кроме тоненькой полосочки, обрисовавшей контур гнезда. Внутри этого контура стена осталась белой, резко отличающейся цветом от пепельной окраски снятого мной гнезда. Является пелопей с ношей земли. Без колебаний, насколько я могу заметить, он садится на пустое место, где было гнездо, кладет свою пилюлю и немного ее расплющивает. На самом гнезде работа производилась бы не иначе. Судя по спокойствию работы и по усердию, несомненно, что насекомое в самом деле думает, что штукатурит свое гнездо, тогда как оно работает только на том месте, где было гнездо. Другой цвет, плоская поверхность вместо выпуклой—ничто не дает ему заметить отсутствие гнезда. Тридцать раз присутствую я при возвращении его все с новой земляной пилюлей, которую он каждый раз безошибочно прилепляет внутрь контура бывшего на стене гнезда. Его память, ничего не говорящая ему ни о цвете, ни о форме, ни о рельефе гнезда, поразительно точна относительно бывшего места его нахождения. Убедившись достаточно в постоянстве пелопея, я оставляю его и через два дня снова осматриваю это место. Покров из грязи ничем не отличался от тех, которые покрывали вполне оконченные гнезда. Неужели же пелопей, этот охотник и строитель, до такой степени туп?

В способностях различных насекомых нет особенной разницы. Те, которых мы считаем наилучше одаренными, оказываются такими же ограниченными, как и другие, когда экспериментатор нарушает естественные условия, в которых проявляется, по-видимому сознательная, деятельность их инстинкта. Зачаточный разум насекомого везде почти имеет одни и те же границы. Если одно насекомое не может выйти из случайного затруднения, то и всякое другое, какого бы оно ни было вида и рода, не сумеет этого сделать. Для того чтобы мои примеры были более разнообразны, я заимствую следующий пример у бабочек.

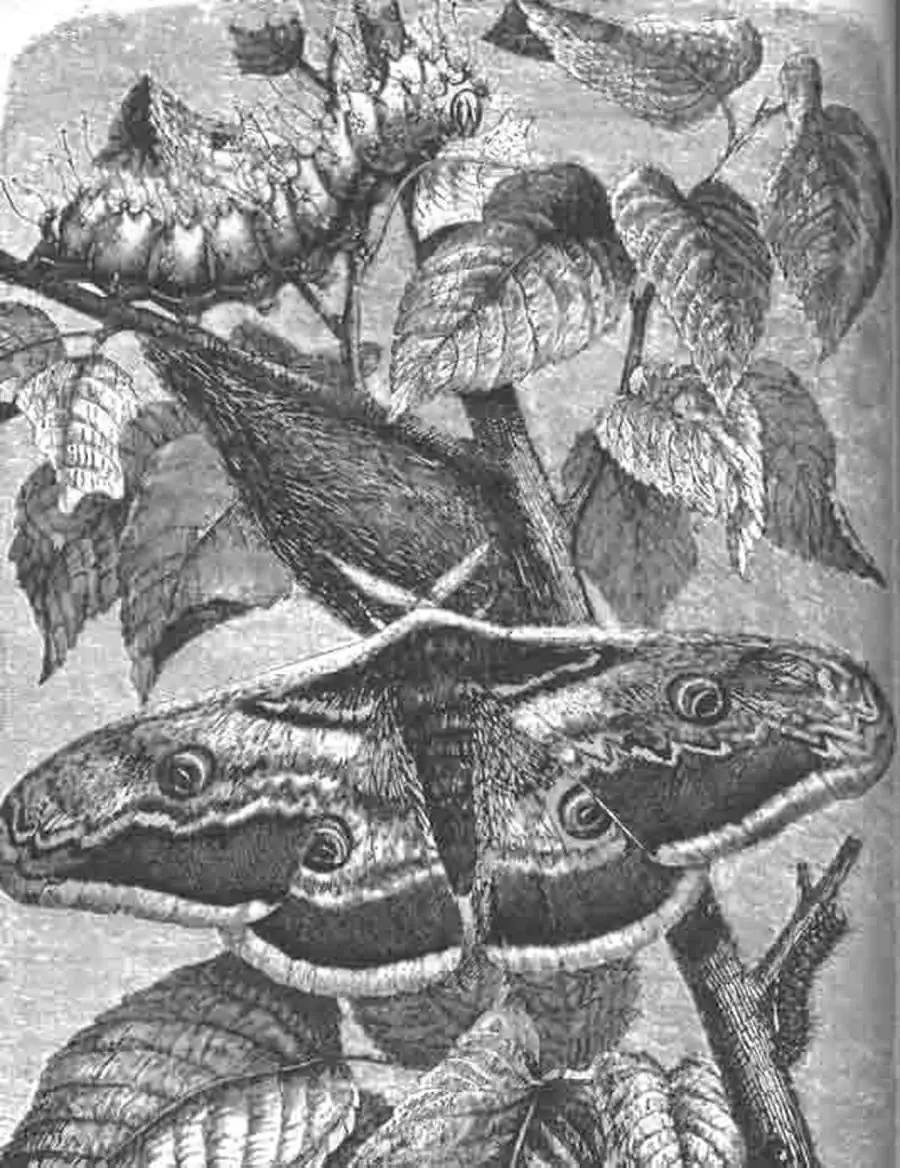

У подножия миндального дерева можно иногда находить громадные и очень любопытные коконы с куколками бабочки—большого павлиньего глаза. Гусеница его, приготовляющая этот кокон, очень большая, зеленовато-желтая, с голубыми, как бирюза, шишечками, которые окружены черными ресничками (рис. 96). Если я вскрываю кокон и перекладываю лежащую в нем куколку головным концом к заднему концу кокона, после чего зашиваю его, то бабочка, которая вылупляется из куколки, всегда погибает, не будучи в состоянии выйти из кокона. Для выхода ее существует в коконе особое приспособление, но вмешательство мое и любопытство портили его и лишали бабочку возможности им воспользоваться. Расскажем, в чем дело.

Рис. 96. Бабочка шелкопряд—большой павлиний глаз, его гусеница и кокон (Saturnia pyri). Естеств. велич.

Кокон состоит из слоев шелковой основы, плотно соединенных и пропитанных каким-то смолистым продуктом. Задний конец кокона закруглен, передний—конический и состоит из прямых, параллельно идущих нитей, от самого основания ничем не соединенных друг с другом и сходящихся свободными концами в одной точке, образуя конус как бы из бахромы. Стенки кокона состоят из многих слоев нитей, точно так же и ряды параллельных нитей, на переднем конце кокона образуют много конусов, вложенных друг в друга, причем внутренние конусы делаются постепенно все более тупыми, так что самые внутренние нити располагаются почти в одной плоскости—диском. Это приспособление можно сравнить с круглой проволочной мышеловкой, вход в которую состоит из ряда проволок, расположенных в виде усеченного конуса; мышь входит в ловушку через узкое отверстие конуса свободно, невольно раздвигая даже при этом концы проволоки, но выйти уже не может, так как проволоки тогда являются перед ней непреодолимой преградой; теперь, если мы расположим в мышеловке проволоки конуса в обратном направлении, то выход будет возможен, а вход -нет, а это именно и есть расположение нитей в конусе кокона. Для выхода из него бабочке стоит только толкнуться лбом, и ряды несклеенных нитей диска и конуса легко расступятся. Недостаточно, однако, иметь возможность свободного выхода из кокона; надо, чтобы вход в него был невозможен, чтобы защитить лежащую в нем куколку от разных шестиногих бродяг, которых так много шатается кругом в поисках жирных дремлющих куколок. Кокон павлиньего глаза вполне удовлетворяет этим обоим требованиям. Значит, устройство входа в кокон составляет для гусеницы капитальную работу, на которую она должна употреблять весь запас своей сообразительности и проницательности. Последуем за ней в ее работе и введем в наблюдение опыт—мы узнаем очень странные вещи.

Постройка кокона и выходного конуса идут одновременно. Заткав один слой кокона, гусеница поворачивается к его переднему концу и, не прерывая нити, выпячивает голову до вершины конуса, оставляет здесь конец быстро засыхающей нити и, втягиваясь обратно, удваивает ее; потом протягивает рядом другую такую же нить и т.д. Сделав один ряд этого палисада по всему кругу, она снова поворачивается в кокон и продолжает там работу. Таким образом, с начала до конца работы, до тех пор, пока у нее не истощились запасы шелка, гусеница увеличивает число слоев выходного конуса, не прекращая постройки остального кокона.

Я отрезаю ножницами конец конуса в то время, когда ткачиха занята внутри кокона. Теперь ее кокон широко открыт. Гусеница поворачивается, выставляет голову в широкую брешь и как будто бы исследует. Я жду, что она примется за поправку испорченного мною конуса. Действительно, она некоторое время работает над ним, протягивает кружок сходящихся нитей, потом беззаботно поворачивается и продолжает увеличивать толщину кокона внутри. Я вижу, что конус не исправлен: то, что я принимал за поправку, было простым продолжением работы!

В течение некоторого времени я оставляю гусеницу в покое, а потом опять подрезаю новые сделанные ею слои конуса. Опять то же отсутствие догадливости со стороны животного, которое заменяет недостающие слои конуса одним более тупым слоем, т.е. продолжает работу без всякой попытки поправить испорченное. Если бы запас шелка приходил к концу, то я бы пожалел испытуемую, которая, насколько могла, поправляла пролом скудными материалами, остающимися в ее распоряжении. Но я вижу, что она глупо тратит шелк на утолщение самого кокона, который и без того достаточно прочен. Нет, это не экономия, вызванная скудостью средств, а слепое упорство в исполнении обычаев.

Через некоторое время я в третий раз обрезаю новые слои конуса. Тогда гусеница утыкивает отверстие ресничками, собранными в виде диска, как это делается при окончании работы. Еще некоторое время идет укрепление кокона внутрь, потом все затихает и начинается превращение в куколку в коконе, так плохо закрытом, что всякий может туда проникнуть. После каждой обрезки гусеница продолжала работу с той точки, на какой перед тем ее оставила, нисколько не озабочиваясь появлением неприятных случайностей.

Если бы это было бы еще нужно, мне было легко привести массу других подобных примеров, из которых очевидно, что насекомое вполне лишено способности сознательного суждения, даже тогда, когда совершенство его работы заставляет, по-видимому, предполагать в работнике способность предвидеть.

Какие выводы сделать из рассказанных фактов? Я желал бы, ради чести моих насекомых, видеть в этих фактах только заблуждение, исключительные, единичные случаи. Но, увы, факты не позволяют сделать подобного вывода. А потому, вынужденный к тому непобедимой логикой фактов, я так формулирую выводы из своих наблюдений.

Животное ни свободно, ни сознательно в своей деятельности; последняя является в нем только внешней функцией, ход которой регулируется с такой же правильностью, как фазы какой-нибудь внутренней функции, например пищеварения. Оно строит, делает ткани и коконы, охотится, парализует, жалит, точно так же, как переваривает пищу, как выделяет яд в свое оружие, шелк для кокона или воск для сотов,—совершенно не отдавая себе никогда ни малейшего отчета в цели и в средствах. Оно не осознает своих чудных талантов точно так же, как желудок не осознает своей ученой химии. Оно не может ни прибавить ничего существенного к своей деятельности, ни отнять от нее, как не может изменять пульсации своего сердца. Если ввести случайные условия в его работу, то оно не поймет их значения и будет продолжать работу, как будто бы ничего не случилось, хотя бы новые обстоятельства самым настоятельным образом требовали изменения обычного хода работы. Ни время, ни опыт ничему его не учат. Ожидать, что насекомое изменит существенные стороны своего искусства,—это все равно, что ждать, чтобы грудной ребенок изменил свою манеру сосать.

Побуждением к работе служит здесь удовольствие, этот первый двигатель всякого животного. Мать не имеет совершенно никаких представлений относительно будущей личинки; она строит, охотится, заготовляет пищу, вовсе не имея в виду воспитания семьи. Действительная цель ее работы скрыта от нее; испытываемое ею удовольствие есть единственный ее руководитель. Пелопей чувствует живое удовольствие, если он натаскает полную ячейку пауков, и с увлечением продолжает охотится за ними тогда, когда отсутствие яйца в ячейке делает эту охоту совершенно бессмысленной. Он наслаждается, покрывая слоем грязи место, на котором было гнездо, как будто бы он покрывает само гнездо. Так же поступают и другие насекомые. Заблуждения их инстинкта—неизбежные последствия бессознательности их действий, выведенных из нормальных условий.