Мудрость инстинкта

Парализуя свою добычу, лангедокский сфекс, я не сомневаюсь в этом, следует методу охотника за сверчками и погружает свой стилет несколько раз в грудь эфиппигеры для того, чтобы поразить ее нервные грудные узлы. Но я должен признаться, что мне до сих пор не пришлось ни разу присутствовать при самой операции. Этот пробел находится в зависимости от уединенной жизни сфекса. Когда на одной общей площадке устроены многочисленные норки, то достаточно подождать и увидишь то одного, то другого охотника, прилетающего со схваченной дичью. Тогда легко пробовать над ними подмен добычи и можно повторять опыт столь часто, сколько пожелаешь. Сверх того, уверенность, что в желанный момент всегда найдутся предметы для наблюдения, позволяет приготовить все заранее. А с лангедокским сфексом этих условий успеха нет. Пуститься в поиски за ним с заготовленной заранее эфиппигерой почти бесполезно, так редко рассеяны эти сфексы, а если вы его и встретите, то большею частью в часы его отдыха, и потому ничего от него не получите. Повторяю, большею частью совершенно неожиданно встречаешь этого сфекса, волочащего свою эфиппигеру, тогда, когда совсем о том не думал.

Вот момент, единственно благоприятный для того, чтобы попробовать подменить дичь и побудить охотника сделать вас свидетелем ударов его стилета. Скорее запасемся дичью для подмены, живой эфиппигерой. Поспешим, время не терпит: через несколько минут норка будет снабжена припасами, и великолепный случай будет упущен. Надо ли говорить о моих неприятностях в эти счастливые моменты, о том, какую насмешку устроил со мной случай! У меня здесь, перед глазами, материал для интереснейших наблюдений, а я не могу им воспользоваться! Я не могу похитить у сфекса его секрет за неимением добычи, которую мог бы ему предложить в обмен. Как отправиться в поиски за дичью, имея лишь несколько минут в распоряжении, когда мне понадобилось три дня безумных поисков, чтобы поймать долгоносиков для моих церцерис! И однако, я два раза делал эту отчаянную попытку. Ах, если бы полевой сторож застал меня в то время, когда я, как сумасшедший, бегал по винограднику; какой прекрасный случай был бы у него поверить в мое мародерство и составить протокол! Ветви и кисти винограда — ничто не было пощажено моими поспешными шагами, путавшимися в лозах. Мне нужно было эфиппигеру во что бы то ни стало, и сейчас же. И я поймал ее в одну из моих быстрых экспедиций. Я сиял от радости, не подозревая, какое горькое разочарование ожидало меня.

Лишь бы прийти вовремя, лишь бы сфекс еще был занят подвозом своей добычи. Благословенно небо! Все благоприятствует мне. Перепончатокрылое еще довольно далеко от норки и тащит свою жертву. Пинцетом потихоньку тащу ее сзади. Охотник сопротивляется, отчаянно цепляется за усики добычи и не хочет ее бросить. Я тащу сильнее, до тех пор, пока он не отступает; но он все-таки не выпускает добычу. Со мною были маленькие ножнички, составлявшие часть моего маленького энтомологического прибора. Я пускаю их в дело и быстро перерезаю вожжи, длинные усики эфиппигеры. Сфекс все идет вперед, но скоро останавливается, удивленный внезапным уменьшением тяжести, которая, действительно, сводится теперь для него к тяжести одних усиков, отрезанных моим хитрым инструментом. А настоящая ноша, тяжелое и пузатое насекомое, осталось сзади и подменено живым. Перепончатокрылое оборачивается, выпускает усики, за которыми ничто не следует, и возвращается на прежнее место. Вот оно лицом к лицу с подставленной мною добычей. Оно осматривает ее, обходит вокруг нее с недоверчивой подозрительностью, потом останавливается, смачивает лапку слюной и начинает промывать себе глаза. В этой позе размышления не происходит ли в его уме нечто вроде следующего: «Ах! бодрствую я или сплю? Ясно ли я вижу или нет? Ведь это не моя работа. Кто провел здесь меня?» Во всяком случае, сфекс не торопится схватить челюстями мою добычу. Он держится в стороне и не обнаруживает ни малейшего намерения схватить ее. Чтобы побудить его к этому, я предлагаю ему насекомое на концах пальцев, я почти вкладываю ему в рот усики добычи. Мне известна его смелая фамильярность: я знаю, что он без всякого колебания приходит и берет из рук добычу, которую у него отнимешь и опять предлагаешь ему.

Что же это? Не обращая внимания на мои предложения, сфекс отступает вместо того, чтобы схватить то, что я ему поднес. Я опять кладу на землю добытую мной эфиппигеру, которая, совсем ошалев и не сознавая опасности, идет прямо к своему убийце. Дело в шляпе. Увы! — нет: сфекс продолжает пятиться, как настоящий трус, и, наконец, улетает. Я больше не видел его. Так, к моему смущению, окончился опыт, возбудивший во мне такое волнение.

Позднее, мало-помалу, по мере того как я осмотрел большее число гнезд, я объяснил себе причину моего неуспеха и упорного отказа сфекса. Всегда, без исключения, я находил в его норках самок эфиппигеры, которые содержат в брюшке роскошную сочную кисть яичек. По-видимому, личинки сфекса предпочитают эту именно дичь. А во время моей быстрой экскурсии я поймал самца и предложил его сфексу; этот же, как более проницательный в серьезном вопросе о жизненных припасах, не захотел взять моей дичи. «Самца на обед моим личинкам! За кого вы их принимаете?»

Каков вкус у этих тонких лакомок, которые умеют отличать нежное мясо самок от сравнительно более жесткого мяса самцов! И какая точность взгляда, сразу отличающего один пол от другого, хотя они похожи по форме и по окраске! У самки на конце брюшка находится яйцеклад саблевидной формы, которым она зарывает яйца в землю, и это почти единственная черта, отличающая ее по наружному виду от самца. Эта отличительная черта никогда не ускользает от проницательного сфекса, и вот почему в моем опыте перепончатокрылое протирало себе глаза, глубоко ошеломленное тем, что не видело больше яйцеклада на конце брюшка добычи, которая, как оно хорошо знало, была снабжена им в то время, когда оно ее схватило. Перед подобной переменой что должно было происходить в маленьком мозгу сфекса?

Теперь последуем за перепончатокрылым, когда, приготовив норку, оно идет отыскивать свою оставленную добычу. Эфиппигера находится в состоянии, похожем на то, в каком находился сверчок, парализованный желтокрылым сфексом; очевидно, ее грудные узлы поражены. Однако многие движения еще продолжаются, но лишенные стройности, хотя и довольно сильные. Насекомое не в силах держаться на ногах и лежит на брюшке или на спине. Оно быстро двигает своими длинными усиками и щупальцами, открывает и закрывает челюсти и кусает ими с такой силой, как и в нормальном состоянии. В брюшке происходят многочисленные и глубокие пульсации. Яйцеклад быстро подводится под брюшко и почти прикладывается к нему. Ножки движутся, но лениво и беспорядочно; средние кажутся оцепенелыми более других. При раздражении острием иглы все тело беспорядочно вздрагивает; делаются усилия встать и ходить, но безуспешно. Короче: животное было бы полно жизни, если бы не невозможность передвижения и даже простого стояния на ногах. Значит, здесь паралич совершенно местный, паралич ножек или, скорее, местное уничтожение их движений. Может быть, это состояние неполной инертности зависит от какого-нибудь особенного расположения нервной системы, или же оно происходит от того, что охотник ограничился одним уколом вместо того, чтобы уколоть каждый грудной узел, как это делает охотник за сверчками? Я этого не знаю.

Такая, как она есть, со своими вздрагиваниями, конвульсиями, беспорядочными движениями, жертва не менее безвредна для личинки, которая должна ее пожирать. Я вынимал из норок сфекса эфиппигер, отбивавшихся с такой же силой, как в первые моменты полупарализации, и, однако, слабая, только что вылупившаяся личинка в полной безопасности грызла свою жертву; карлик без всякой опасности для себя кусал колосса. Этот поразительный результат есть следствие того, какую точку мать выбрала для отложения яйца. Я уже говорил, как желтокрылый сфекс прилепляет свое яичко к груди сверчка, немного сбоку, между первой и второй парами ножек. Эту же точку выбирает белокаемчатый сфекс; эту же точку, только немного ближе к задней части тела, под одной из толстых задних ножек, выбирает и лангедокский сфекс. Все трое доказывают таким образом присутствие удивительного чутья при распознавании места, где должно быть отложено яйцо.

Действительно, рассмотрим эфиппигеру, запертую в норке. Она лежит на спине и совершенно не в состоянии перевернуться. Напрасно она бьется, напрасно движется: беспорядочные движения лапок теряются в пустом пространстве ячейки, которая слишком велика для того, чтобы они могли упереться в ее стены. Что за дело личинке до конвульсий жертвы: личинка находится в такой точке, где ничто не может достать ее, ни ножки, ни челюсти, ни яйцеклад, ни усики, в точке совершенно неподвижной, без малейшего вздрагивания кожи. Безопасность полная зависит от того условия, что эфиппигера не может ни переместиться, ни повернуться, ни стать на ноги, и это единственное условие выполнено в совершенстве.

Но если бы здесь было несколько штук дичи и паралич их был бы настолько же неполон, то опасность для личинки была бы очень велика. Соседние жертвы, беспорядочно двигающие ножками, могли бы достать до нее и раздавить ее своими шипами. Таков, может быть, мотив, на основании которого желтокрылый сфекс, натаскивающий в свою норку 3—4 сверчков, почти совершенно уничтожает способность движения у своих жертв; тогда как лангедокский сфекс, снабжая каждую норку только одной штукой дичи, оставляет ей большую часть ее движений, ограничиваясь тем, что лишает ее способности передвигаться и становиться на ноги. Я думаю, хотя не могу утверждать этого, что он экономит таким образом удары своего жала.

Если полупарализованная эфиппигера безопасна для личинки, то совсем иначе это для самого сфекса, когда он тащит эфиппигеру в жилье. Прежде всего коготками своих лапок, употребление которых почти совсем у нее сохранилось, она цепляется за стебли травы, встречающиеся на дороге, что производит затруднения в перевозке, которые трудно преодолеть. Сфекс, угнетенный уже тяжестью ноши, должен еще выбиваться из сил в поросших травой местах, чтобы оторвать отчаянно прицепившееся к ней насекомое. Но это еще наименьшее из неудобств. Эфиппигера сохраняет вполне употребление челюстей, которые хватают и кусают с обычной силой, и притом имеют как раз перед собой тщедушное тело похитителя, когда он находится на своем кучерском месте. Действительно, усики схвачены недалеко от их основания, так что рот жертвы, опрокинутой на спину, находится часто или под грудью, или под брюшком сфекса. Этот последний, высоко приподнявшись на своих длинных ножках, следит за тем. я в этом убежден, чтобы не быть схваченным челюстями, которые разверзаются под ним; однако минута рассеянности, ложный шаг, всякий пустяк может поставить его на близкое расстояние от ужасных клещей, которые не упустят возможности беспощадно отомстить. В некоторых, особенно трудных случаях, если не всегда, игра этих ужасных клещей должна быть уничтожена, а коготки лапок должны быть поставлены в невозможность увеличивать трудность перевозки.

Каким образом -сфекс достигнет этого результата? Тут человек, даже ученый, стал бы колебаться, потерялся бы в бесплодных попытках и, может быть, отказался бы от успеха. Пусть он придет взять урок у сфекса. Этот, никогда не учившись, никогда не видев, как делают это другие, в совершенстве знает свое ремесло оператора. Он знает самые деликатные тайны физиологии нервов или, скорее, ведет себя так, как будто бы он знает их. Он знает, что в голове жертвы есть колечко из нервных узелков, нечто вроде головного мозга высших животных (рис. 25, стр. 49). Он знает, что этот главный очаг нервов управляет движением частей рта и, кроме того, что он есть местопребывание воли; наконец, он знает, что после повреждения этого мозга прекратится всякое сопротивление, так как насекомое не будет иметь желаний. Что касается до способа оперирования, то для него это очень легкая вещь, и когда мы поучимся в его школе, то можем, в свою очередь, попробовать его способ. Инструмент, который здесь употребляется, не жало: насекомое, по своей мудрости, решило, что здесь сдавливание предпочтительнее укола отравленным жалом. Преклонимся перед его решением, потому что мы увидим, сейчас увидим, как это осторожно—проникнуться сознанием своего невежества перед знанием животного. Из боязни плохо передать в новой редакции все, что есть великого в таланте этого знатока-оператора, я передаю здесь буквально мою заметку, сделанную карандашом на месте, сейчас же после этого волнующего зрелища.

Сфекс находит, что добыча слишком противится его усилиям, цепляясь то здесь, то там за стебли травы. Тогда он останавливается, чтобы проделать над ней следующую странную операцию. Перепончатокрылое, все сидя верхом на своей добыче, широко раскрывает у нее шейное сочленение на верхней стороне, на загривке. Потом схватывает шею челюстями и, не делая никакой раны, роется, насколько возможно глубоко, под черепом, чтобы схватить и несколько помять нервные головные узлы. После этой операции жертва делается совершенно неподвижной, неспособной к малейшему сопротивлению, тогда как прежде ножки, хотя лишенные способности к правильным движениям, нужным для ходьбы, сильно сопротивлялись перенесению насекомого.

Вот факт во всем его красноречии. Сфекс концами своих челюстей, щадя нежную и тонкую перепонку загривка эфиппигеры, роется в ее голове и мнет ее мозг. При этом нет излияния крови, нет раны, но простое наружное сдавливание. Само собой разумеется, что я присвоил себе парализованную на моих глазах эфиппигеру, для того чтобы на досуге рассмотреть последствия операции; само собой также разумеется, что я поспешил повторить, в свою очередь, над живыми эфиппигерами то, чему меня только что научил сфекс. Я привожу здесь для сравнения мои результаты и результаты сфекса.

Две эфиппигеры, у которых я сжимаю и сдавливаю узлы головного мозга пинцетом, быстро впадают в состояние, подобное состоянию жертв сфекса. Только они звучат своими цимбалами, если я раздражаю их острием иголки, и потом лапки сохраняют способность неправильных ленивых движений. Без сомнения, эта разница происходит от того, что мои оперируемые не были поражены предварительно в грудные узлы, как эфиппигеры сфекса. Сообщая об этом важном условии, я доказываю, что не был слишком плохим учеником и что я достаточно подражал моему учителю физиологии—сфексу.

Признаюсь, я не без некоторого удовлетворения достиг того, что сумел сделать почти так же хорошо, как животное. Так же хорошо! Что я там говорю! Подождем немного и увидим тогда, что мне еще долго надо будет посещать школу сфекса. Действительно, вот две мои оперированные умирают, по-настоящему умирают; через 4—5 дней у меня перед глазами только гниющие трупы. А эфиппигера сфекса? Надо ли это говорить: она, даже через 10 дней после операции, находится в состоянии полнейшей свежести, какой только может потребовать личинка, для которой она назначена. Еще лучше: всего через несколько часов после операции сфекса в голове жертвы к ней вернулись все движения, как будто ничего не произошло, беспорядочные движения лапок, усиков, щупальцев, яйцеклада, челюстей; одним словом, насекомое пришло в то состояние, в котором оно было до того, как сфекс сжимал его мозг. И с тех пор эти движения все продолжались, но с каждым днем становились слабее. Сфекс подверг свою жертву временному оцепенению, но достаточно продолжительному для того, чтобы притащить ее без сопротивления в свою норку, а я, мнивший себе его соперником, был только неискусным колбасником: я убил моих эфиппигер. Он со своим неподражаемым искусством умело сжал мозг для того, чтобы вызвать оцепенение, продолжающееся несколько часов; я, жестокий поведению, может быть, раздавил своими щипчиками этот деликатный орган, этот очаг жизни. Если что мешает мне краснеть от моей неудачи, то это сознание, что очень немногие, если только есть такие, могли бы поспорить в ловкости с этими искусными операторами. Ах, теперь я объясняю себе, почему сфекс не употребляет своего жала для повреждения головных узлов. Капля яда, введенная в этот орган, центр жизненных сил, уничтожила бы общий центр нервной деятельности и в скором времени повлекла бы за собой смерть. Но охотник хочет получить не смерть; он хочет получить только летаргию, временное оцепенение, которое бы уничтожило на время перенесения сопротивление жертвы, и достигает этого с помощью процесса, который известен и в лабораториях опытной физиологии. Он действует как Флуранс, который, обнажив мозг животного и создав давление на мозговую массу, сразу уничтожает разум, волю, чувствительность, движение. Когда давление прекращается, все снова появляется. Так и головные узлы, сдавленные челюстями, но без смертельных повреждений, мало-помалу опять проявляют деятельность и превращают общее оцепенение. Признаем, что здесь страшно много знания!

Энтомологическое счастье имеет свои капризы: вы бежите за ним и не встречаете его; вы его забываете, а оно стучится у вашей двери. Сколько бесполезных экскурсий, сколько бесплодных хлопот! Проходит двадцать лет, предыдущие строки уже были напечатаны, когда, в первых числах этого месяца (8 августа 1878 года), сын мой, Эмиль, быстро входит в мой кабинет: «Скорее, скорее иди,—говорит он,— сфекс тащит добычу под платанами, у ворот». Будучи знаком с делом по моим рассказам, которые служили нам развлечением в часы досуга, а еще больше по аналогичным фактам, при которых он присутствовал во время нашей жизни среди полей, Эмиль верно понял то, что увидел. Я бегу и вижу великолепного лангедокского сфекса, который тащит за усики парализованную эфиппигеру. Он направляется к соседнему курятнику и, по-видимому, хочет вскарабкаться на его стену для того, чтобы устроить гнездо наверху, под какой-нибудь из черепиц крыши.

Все население нашего дома, работавшее под платанами, собралось в кружок вокруг сфекса. Удивляются фамильярной смелости насекомого, которого не отвлекает от работы целый ряд любопытных; каждый поражается его гордой и могучей манерой в то время, когда он, высоко подняв голову и схватив усики жертвы челюстями, тащит за собой огромную тяжесть. Один я среди зрителей испытываю сожаление перед этим спектаклем... «Ах, если бы у меня были живые эфиппигеры!»—не могу я удержаться, чтобы не сказать, без малейшей надежды на осуществление моего желания. «Живые эфиппигеры?—отвечает Эмиль.—Да у меня есть совсем свежие, которых я набрал сегодня утром для корма моим птенцам». Он кидается со всех ног, взбегает по лестнице, бежит в свою маленькую классную комнату, в которой футляры от лексиконов служат садками для воспитания каких-нибудь хорошеньких гусениц вроде молочайного бражника, и приносит мне трех эфигатигер, лучше которых я не мог бы пожелать: двух самок и одного самца.

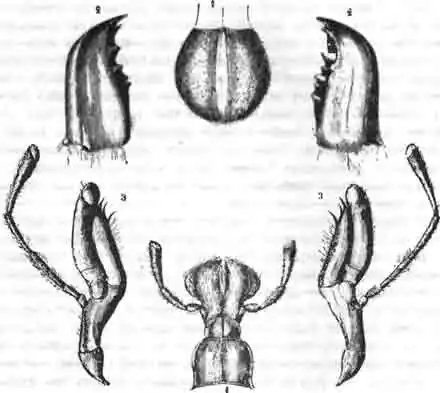

Раздвинув круг зрителей, для того чтобы дать место сфексу, я беру у него его добычу пинцетом и в обмен тотчас же даю ему одну из моих эфиппигер-самок. Ограбленный сфекс бежит за новой добычей, слишком полной, даже толстой для того, чтобы попытаться спастись бегством. Он схватывает ее челюстями за спинку, имеющую форму седла, садится поперек и, изогнув брюшко, проводит конец его под грудь жертвы. Здесь, без сомнения, сделаны уколы жалом, но так, что я не могу определить числа их по причине трудности наблюдения. Эфиппигера, спокойная жертва, без сопротивления допускает эту операцию, но грудь и брюшко ее касаются земли и, что именно происходит там, внизу, ускользает от глаз. Нечего и думать о том, чтобы вмешаться и приподнять немного насекомое, чтобы лучше видеть: убийца тотчас вложит в ножны свое оружие и ретируется. Следующий акт легко наблюдать. Поразив грудь, сфекс направляет конец своего брюшка на шею, которую заставляет широко растянуться, придавливая жертву за загривок. В этом месте жало роется с особенной настойчивостью, как будто бы укол здесь более существен, чем в других местах. Можно было бы подумать, что пораженный нервный центр есть нижняя часть глоточного кольца, но в частях рта—щупальцах и челюстях (рис. 33), которые управляются этим нервным центром, движения продолжаются, и это показывает, что дело происходит не так. Сфекс просто через шею проникает в грудные узлы, по крайней мере, в первый, до которого легче достигнуть через тонкую кожу шеи, чем через покровы груди.

И вот все кончено. Эфиппигера обращается в инертную массу без вздрагиваний, без признаков страдания. Я во второй раз похищаю у сфекса его оперированную и заменяю второй самкой, находящейся в моем распоряжении. Повторяются те же маневры, дающие тот же результат.

Рис. 33. Ротовые части кузнечика (Locusta viridissima): 1—верхняя губа; 2—верхние челюсти; 3—нижние челюсти со щупальцами; 4—нижняя губа со щупальцами

Сфекс произвел, следовательно, свою операцию три раза, почти подряд—сначала на своей добыче, а потом на тех, которых я ему подкладывал. Повторит ли он ее на четвертой жертве, на самце, который у меня еще остается? Это сомнительно не потому, что он устал, но потому, что это для него неподходящая дичь. Я всегда видел, что добычей ему служат только самки, которые, будучи набиты яйцами, охотнее поедаются личинками. Мое подозрение было основательно: будучи лишен своего третьего пленника, сфекс упорно отказывается от самца, которого я ему предлагаю. Он поспешно бегает туда и сюда в поисках пропавшей дичи; три или четыре раза приближается к моему самцу, обходит его, кидает на него презрительные взгляды и в конце концов улетает. Это не то, что нужно его личинкам; опыт подтверждает мне это через промежуток времени в двадцать лет.

Три пораженные самки, из которых две поражены на моих глазах, остаются в моем владении. Все ножки их совершенно парализованы. Животное сохраняет то положение, какое ему придано, будет ли это нормальное положение на брюшке, или на спине, или на боку. Постоянные колебания усиков, несколько пульсаций брюшка и движение частей рта—вот единственные признаки жизни. Движение убито, но не чувствительность, ибо при малейшем уколе тонкой кожи все тело слегка вздрагивает. Может быть, когда-нибудь физиология найдет в подобных жертвах прекрасный материал для изучения функций нервной системы. А покамест вот новые данные, но иного рода, доставленные мне этими тремя жертвами.

Животное, у которого уничтожено только движение ножек, у которого не поражено ничто, кроме нервных центров движения, должно погибнуть не от раны, но от голода. Опыт велся так: две ничем не поврежденные эфиппигеры, такие, каких мне доставили поля, были заперты без пищи, одна в темном, другая в светлом помещении. Через четыре дня умерла от голода вторая, через пять дней—первая. Эта разница в одном дне легко объясняется. При свете животное больше двигается, желая вернуть себе свободу; а так как всякому движению животной машины соответствует трата топлива, то большая сумма деятельности быстрее поглотила запасы организма. При свете больше волнения и более короткая жизнь; в темноте меньше движения и более долгая жизнь, при полном воздержании в обоих случаях.

Одна из моих трех оперированных также содержалась в темноте и без пищи. Для нее к условиям полного воздержания и темноты прибавлялись еще уколы, сделанные сфексом, и, однако, в течение 17 дней я наблюдал у нее колебание усиков. Пока идет этот род часов, до тех пор, значит, жизнь не прекратилась. Насекомое перестает двигать усиками и погибает на 18-й день. Значит, серьезно поврежденное насекомое в тех же самых условиях живет вчетверо дольше, чем неповрежденное насекомое. То, что, казалось бы, должно быть причиной смерти, в действительности служит причиной жизни.

Этот факт очень прост, как бы ни был он парадоксален на первый взгляд. Здоровое насекомое волнуется, движется и тратит силы. Парализованное имеет только слабые внутренние движения, неразлучные со всякой органической жизнью, и жизненные силы его сохраняются дольше, пропорционально слабой деятельности, которую оно проявляет. В первом случае машина работает и изнашивается; во втором она находится в покое и сохраняется. Так как здесь нет питания, которое бы возмещало потери, то насекомое, пребывающее в движении, в четыре дня истрачивает свои питательные запасы и умирает; неподвижное же не истрачивает их и гибнет только через восемнадцать дней. Физиология учит нас, что жизнь есть постоянное разрушение, а жертвы сфекса дают нам как нельзя более изящную демонстрацию этого положения.

Еще одно замечание. Личинкам сфекса нужно свежее мясо. Если бы добыча была положена в норку живой и нетронутой, то через четыре-пять дней она обратилась бы в гниющий труп и едва вылупившаяся личинка не нашла бы другой пищи, как кучу гнили; но будучи парализована, добыча способна сохраняться в живом виде от двух до трех недель—время более чем достаточное для вылупления и развития личинки. Таким образом, парализация дает двойную выгоду: неподвижность жертвы, нужная для того, чтобы не повредить как-нибудь деликатной личинки, и долгое сохранение свежести мяса, обеспечивающее личинке здоровую пищу. Логика человека, просвещенная знанием, не могла бы придумать лучше. Две мои другие эфиппигеры, уколотые сфексом, содержались в темноте и кормились. Кормить неподвижных животных, ничем по виду не отличающихся от трупа, кроме постоянных колебаний их усиков, кажется сначала невозможным; однако свободное движение частей рта подало мне некоторую надежду, и я попробовал. Успех превзошел мои ожидания. Само собой разумеется, что здесь дело идет не о том, чтобы предложить им какой-нибудь зеленый лист, который они могли бы жевать, как в нормальном состоянии; это слабые больные, которых надо кормить, так сказать, с ложечки и поддерживать питьем. Я употреблял сахарную воду.

Так как насекомое лежит на спине, то я соломинкой выливаю ему капельку сладкой жидкости в рот. Щупальца и челюсти сейчас же начинают двигаться. Капля выпита с ясными знаками удовлетворения, в особенности если голодовка продолжалась долго. Я повторяю дозу до тех пор, пока от нее не отказываются. Кормление совершается раз в день, иногда два раза, в неправильные сроки, для того чтобы мне самому не быть слишком порабощенным этим госпиталем.

И что же, при этом скудном питании одна из эфиппигер прожила 21 день. Это мало по сравнению с той, которую я содержал совсем без пищи. Правда, что насекомое два раза падало вследствие моей неловкости со стола, на котором производился опыт. Полученные ушибы, должно быть, ускорили конец. Что же касается другого, с которым не было никаких приключений, то оно прожило 40 дней. Таким образом, является доказанным то положение, которое я имел в виду: жертвы, уколотые жалом роющих ос, погибают от голода, а не от ран.